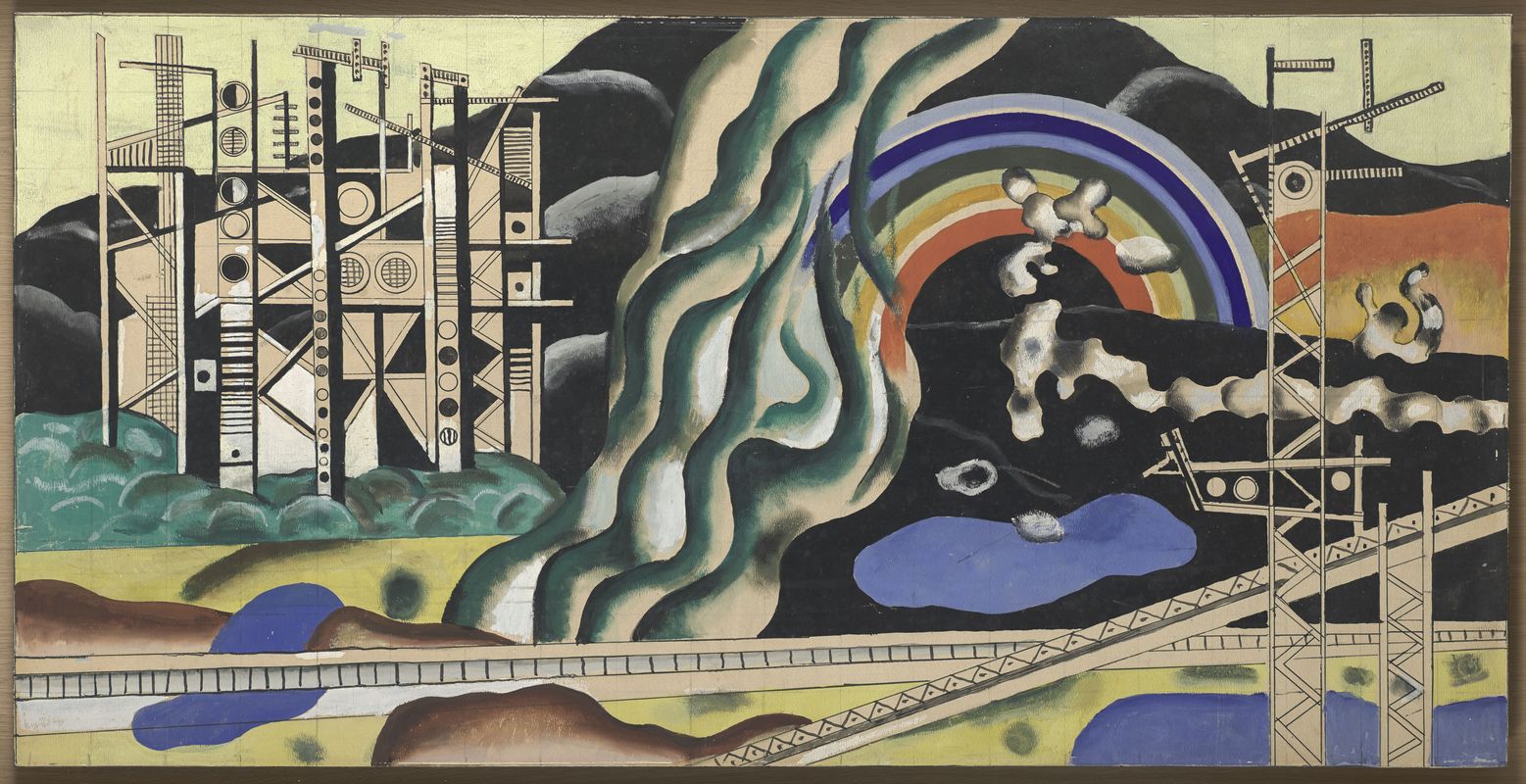

Le Transport des forces Léger Fernand

Le Transport des forces

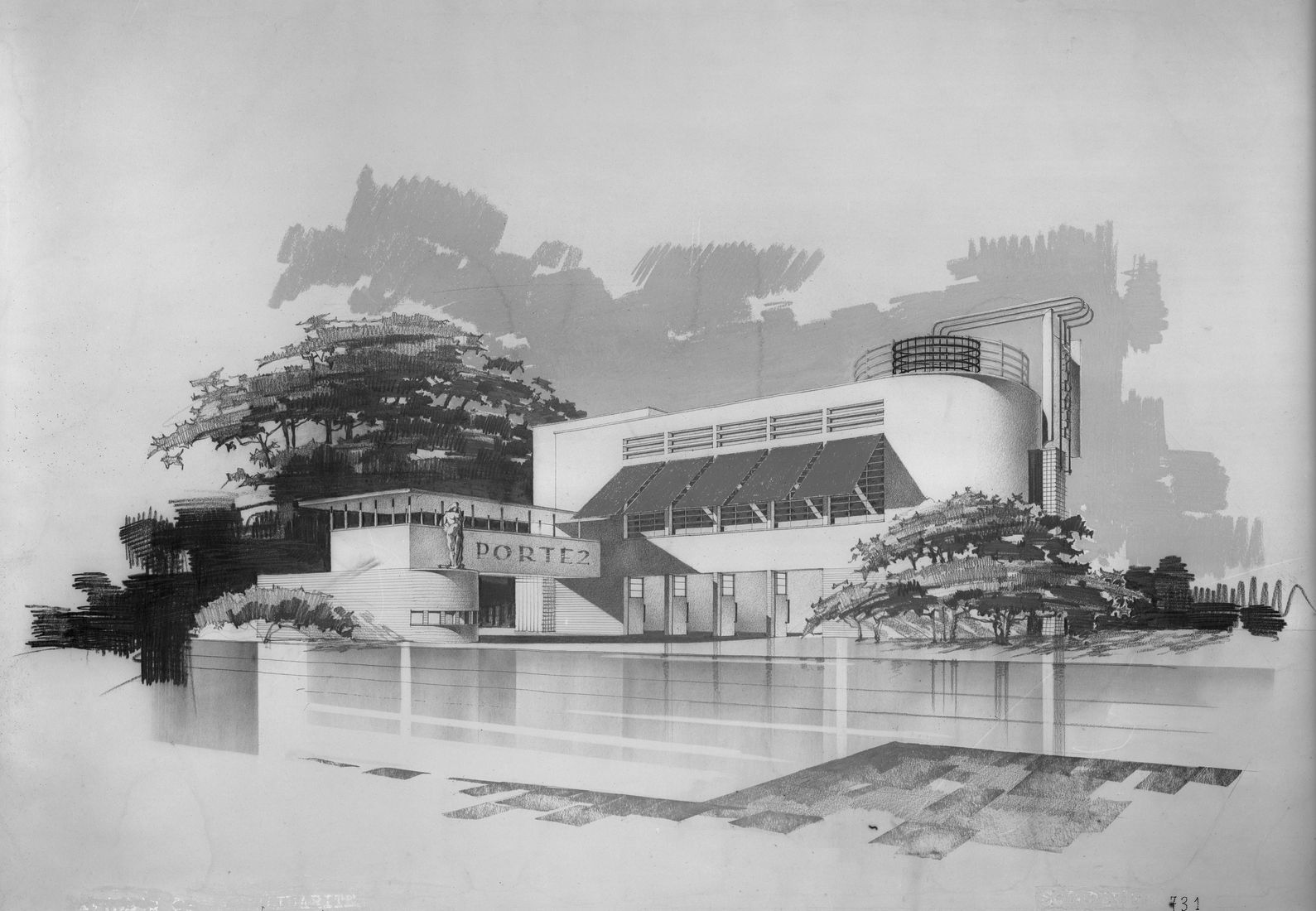

Projet de Robert Mallet-Stevens pour l’Exposition internationale des arts et techniques de 1937

Auteur

Dimensions

Provenance

Technique

Matériaux

Datation

Lieu de conservation

L’Exposition internationale des arts et techniques de 1937 est-elle le symbole d’une époque nouvelle ?

Lorsqu'en 1937, Fernand Léger réalise Le Transport des forces image principale, il jouit déjà d'une certaine popularité, y compris hors de l'Hexagone : il expose jusqu'à New York et multiplie les voyages à l'étranger. À 56 ans, il est considéré comme l'un des grands artistes de l'art moderne, proche de Blaise Cendrars ou encore de Robert Delaunay.

Un artiste sensible aux luttes populaires et au monde ouvrier

Issu d'une famille modeste de paysans et marqué par sa participation aux combats de la première guerre mondiale, durant lesquels il fut gazé, Léger se montre sensible aux luttes populaires et au monde ouvrier.

C'est ainsi qu'en 1936, inspiré par les idées du Front populaire, il prend position dans les débats sur l'art organisés par Louis Aragon à la Maison de la culture, à Paris (La Querelle du réalisme). Très préoccupé par la scission grandissante entre l'art et la classe ouvrière, Léger revendique un développement de l'éducation artistique, proposant notamment l'ouverture des musées en soirée afin d'en faciliter l'accès aux travailleurs. Il regrette publiquement l'époque où des artistes anonymes offraient leurs œuvres au peuple en peignant sur les murs de la ville. Partisan d'un art populaire, il remet en cause une tradition héritée de la Renaissance, qui réserve l'œuvre d'art aux musées et aux amateurs fortunés.

Une commande publique pour un art populaire

En 1937, Paris accueille l'Exposition internationale des arts et techniques. L'événement est suffisamment important pour modifier la doctrine de l'État vis-à-vis des artistes : la commande publique redevient un axe primordial de la politique culturelle française.

Enthousiaste, Léger propose tout d'abord un monumental camouflage lumineux de la tour Eiffel. Cette installation se doublerait d'un jeu de lumières sur les immeubles de la capitale, que l'artiste décrit en ces termes : « On emploierait pour nettoyer et gratter les façades de maisons 300 000 chômeurs et on créerait ainsi une cité lumineuse et blanche. Le soir, la tour Eiffel, comme un chef d'orchestre, ferait jouer sur les rues les plus puissants projecteurs. Des avions aideraient aussi à créer ce pays féérique. Des haut-parleurs diffuseraient une musique mélodieuse… » (Pierre Descargues, Fernand Léger. Paris : Éditions Cercle d'Art, 1955, p. 111.) Léger entend faire participer une large part de la population à la réalisation même de l'œuvre : l'habitant ne serait pas seulement un spectateur, mais aussi un acteur de la création.

Sans surprise, ce projet trop ambitieux ne sera pas retenu. Mais le ministère du Commerce et de l'Industrie passe commande à l'artiste de plusieurs peintures monumentales image 1 :Le Syndicalisme ouvrier pour le pavillon de la Solidarité nationale construit par Robert Mallet-Stevens image 2 ; L'Accompagnement de l'architecture dans le pavillon de l'Union des artistes modernes (UAM), peint en collaboration avec Albert Gleizes et Léopold Survage et Le Transport des forces, destiné au Palais de la découverte, le nouveau musée des sciences.

Par ailleurs, il réalise de grands photomontages constitués de photographies de François Kollar au sein du pavillon de l'Agriculture, conçu par Charlotte Perriand (La France travaille), et de celui des Temps nouveaux, dessiné par Le Corbusier.

De toutes ces réalisations, seuls Le Transport des forces, conservé au Centre national des arts plastiques, à Paris, et son esquisse image principale, conservée au musée national Fernand-Léger, à Biot, nous sont parvenus. Les autres ont disparu, peut-être victimes du démantèlement des pavillons ou simplement intégrées à des collections privées.

Un projet monumental

Au-delà du tableau de chevalet, Léger souhaite développer la peinture dans l'espace. Il veut montrer que l'art et la technique ne s'opposent pas au contraire, le beau et l'utile doivent être indissolublement liés.

Cette vision positive du progrès et de la technologie se manifeste dans l'esquisse image principale qu'il réalise du futur tableau. Léger confie ensuite la réalisation de l'œuvre définitive, de très grand format (491 × 870 cm, réduite de 130 cm du vivant de l'artiste suite à un dégât des eaux), à trois de ses élèves : Elie Grekoff (1914-1985), Asger Jorn (1914-1973) et Pierre Wemaëre (1913-2010). Cette délégation traduit encore une fois l'idéal d'un art collectif, comme en témoigne une photographie montrant Léger travailler aux côtés de ses élèves.

La production est rapide : « La mise au carreau est faite. Ça va aller vite », écrit Léger le 21 mars 1937. Le 27, la toile est terminée. Le 4 avril, il l'emporte au Palais de la découverte, où le caractère monumental du tableau est largement atténué par les vastes proportions de l'édifice. Au moment de la conception de l'œuvre, Léger avait d'ailleurs prophétisé : « La taille ne m'étonne plus, cela me paraît normal, je vais finir par trouver cela petit d'ailleurs une fois en place au grand palais il ne restera plus rien. »

Un paysage industriel alliant les beautés de la nature et l'œuvre de l'homme

Au centre de la toile, un torrent évoque l'énergie hydraulique qui alimente de nombreuses usines. À gauche, de grandes constructions aériennes, faites de poutres métalliques prolongées par des antennes rigides, semblent sortir de terre sous l'effet de la même force qui pousse les arbres vers le ciel. Curieusement, la figure humaine n'apparaît pas dans ce paysage industriel.

Apollinaire décrivait la peinture de Léger (ainsi que celle de Delaunay) comme un « cubisme orphique », cherchant à se dégager de la figuration et de la matière par la forme et la couleur. Cette recherche transparaît dans cette composition, élégamment rythmée par des plans géométriques qui s'interpénètrent, créant des sensations d'espace, de profondeur et de lumière.

Les structures formées par les poutrelles métalliques, dessinant des usines stylisées, s'opposent aux formes souples des éléments naturels. Mais ce contraste souligne davantage l'alliance harmonieuse de deux mondes que leur affrontement. On reconnaît aussi dans l'exécution des nuages et du torrent l'intérêt que Léger porte aux formes de la nature en témoignent ses études biomorphiques du début des années 1930.

Un second contraste entre les masses noires et la chute d'eau colorée vise à illustrer le transfert des forces : à la houille noire salissante, succède une force propre, la houille blanche, autre nom de l'énergie hydraulique. La production de celle-ci était alors largement encouragée par l'État pour satisfaire la demande croissante en électricité.

Quant à l'arc-en-ciel, celui-ci symbolise l'espoir surgissant après l'orage. On peut aussi y voir une référence à la révolution scientifique du XVIIe siècle, lorsque Newton maîtrise la décomposition de la lumière. L'arc-en-ciel incarne cette idée de renouveau, tant naturel que technique, qui fait écho aux bouleversements sociaux insufflés par le mouvement du Front populaire. En effet, après les affres de la première guerre mondiale et de la crise économique de 1929, toutes ces forces, naturelles, industrielles, politiques, artistiques, se combinent pour transporter l'homme vers un monde meilleur dont elles sont la promesse.

Culture Prime Fernand Léger, 10 choses à savoir

Mots-clés

Magali Passoni-Cartier

Permalien : https://panoramadelart.com/analyse/le-transport-des-forces

Publié le 28/02/2022

Ressources

« “La Querelle du réalisme” (1935-1936) », un article de Nicole Racine publié dans la revue Sociétés & Représentations en 2003

https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2003-1-page-113.htm#

Dossier de presse Exposition "Le Transport des forces"

Paris 1937, l’Exposition internationale des arts et techniques, un documentaire de 1937 présentant l’événement sur le site ciné-archives

https://www.cinearchives.org/recherche-avancee-424-22-0-0.html

Une courte présentation de l’esquisse sur le site des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes

https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/collection/objet/le-transport-des-forces

Une présentation de l’œuvre finale sur le site du Centre national des arts plastiques

https://www.cnap.fr/fernand-leger-le-transport-des-forces-fnac-2015-0477

Glossaire

Contraste : Création d’une rupture, d’une opposition entre des éléments.