Saint Jean Chrysostome et l’impératrice Eudoxie Laurens Jean-Paul

Saint Jean Chrysostome et l’impératrice Eudoxie

Détail des mosaïques du mur nord de la nef de la basilique Saint-Apollinaire-le-Neuf (Ravenne, Italie)

Auteur

Dimensions

Provenance

Technique

Matériaux

Datation

Lieu de conservation

Pourquoi mettre en avant cette scène peu connue de l’histoire byzantine ?

Dans la hiérarchie des genres imposée par l'Académie des beaux-arts, la peinture d'histoire occupe la première place depuis le XVIIe siècle. Jean-Paul Laurens, en tant que membre de l'Académie, reste fidèle à ce genre.

Le peintre, actif sous la IIIe République, met à l'honneur des héros en accord avec l'idéologie républicaine et l'actualité de son temps. Sollicité pour le décor du Panthéon, à Paris, il évoque la vie de sainte Geneviève, protectrice de la capitale image 1, sujet bienvenu à la suite du siège de la ville en 1870, et, à l'Hôtel de Ville, il met en scène aussi bien des épisodes de la royauté que les mouvements séditieux des édiles municipaux, comme Étienne Marcel image 2, rappelant la Commune.

Un sujet oublié tiré de l'histoire ancienne

L'intérêt grandissant pour l'histoire alimente les recherches des peintres en quête de nouveaux sujets. C'est dans la Byzance du Ve siècle que se déroule la scène peinte par Laurens image principale. L'historien Amédée Thierry lui en fournit le prétexte dans un livre publié en 1872.

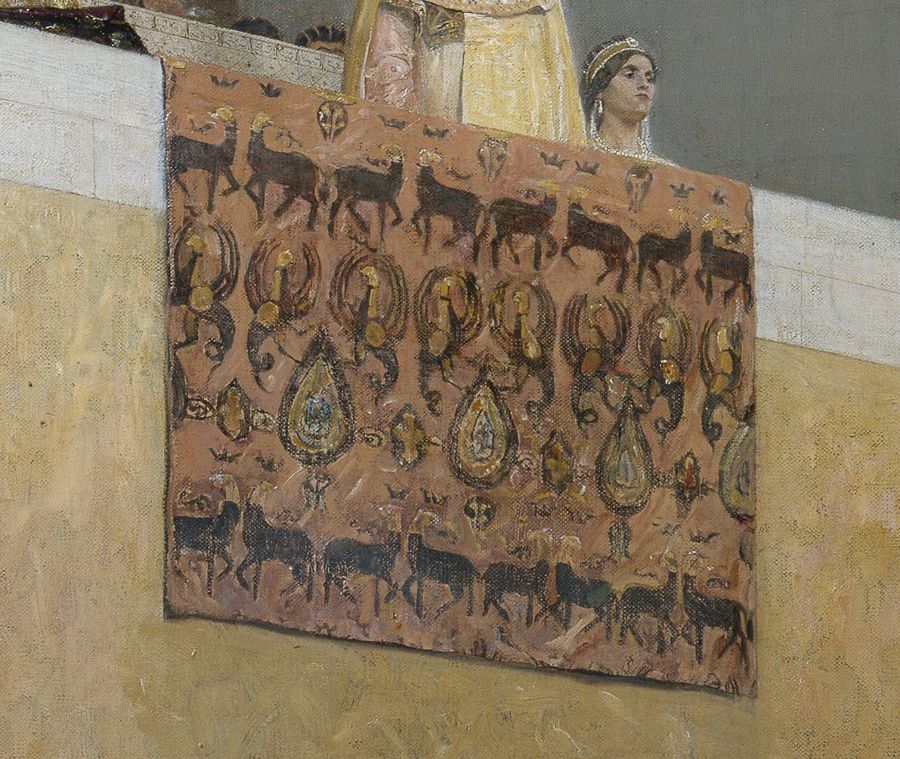

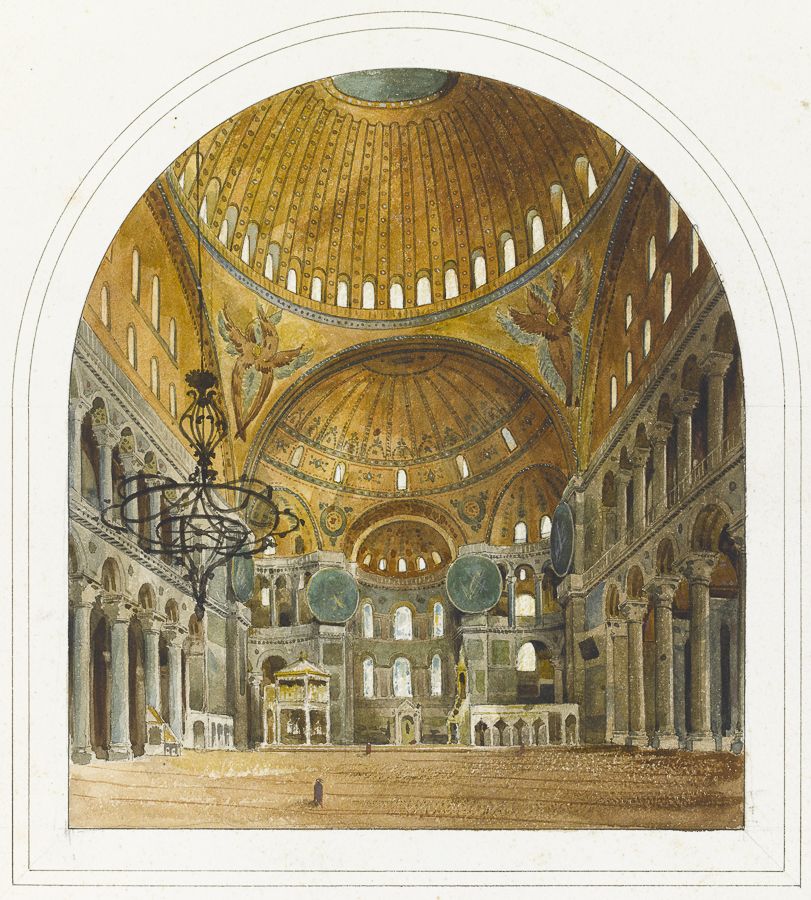

Dans ce tableau, Laurens privilégie un thème peu connu. Il met en scène l'évêque de Constantinople, saint Jean Chrysostome, qui dénonce la corruption des mœurs de l'impératrice Eudoxie lors d'une homélie à Sainte-Sophie de Constantinople. Vu de dos, il s'adresse à la souveraine avec violence du haut de sa chaire. Eudoxie, debout dans la tribune impériale, hautaine et altière, ne semble pas regarder l'évêque. La décoration d'apparat de la tribune, avec ses mosaïques, son tapis précieux image b, son lustre qui forme comme une couronne au-dessus de la tête d'Eudoxie image c, affirme le statut impérial de celle-ci.

Une mise en scène théâtrale

Si le contexte historique est peu connu, la représentation qu'en donne Laurens est spectaculaire et frappante. Elle est tout entière organisée autour de la confrontation violente entre l'impératrice et l'évêque. Le cadrage isole les deux protagonistes du reste de l'assistance. La vision en contreplongée donne au spectateur l'illusion de se trouver dans l'église, au pied de la chaire, et de participer à l'événement. Le mouvement violent du saint, dont la main crispée est exactement au centre de l'image, donne à entendre la force de ses reproches à l'encontre d'Eudoxie. Le peintre brosse le portrait d'un religieux habité par ses convictions et transporté par son discours, seul face à la Cour byzantine.

Reconstitution ou réinvention historique ?

Dans le passé, la peinture d'histoire ne s'est pas toujours souciée de la réalité historique, n'hésitant pas parfois à la déformer à des fins de glorification ou de propagande politique, ou bien à utiliser un langage allégorique intemporel.

Si le sujet du tableau, connu par des chroniques, ne bénéficie pas d'une description littéraire assez précise pour le représenter exactement, Laurens s'efforce toutefois de situer chronologiquement et géographiquement l'événement grâce à un travail minutieux sur les décors de mosaïques, les motifs du tapis et l'architecture. En effet, les artistes du XIXe siècle sont soucieux de reconstituer des scènes au décor plausible et accumulent pour cela une énorme documentation archéologique. Laurens prend en revanche des libertés avec la représentation de Sainte-Sophie image 3 et se montre plus soucieux de créer une ambiance byzantine que de reconstituer l'état de l'église au Ve siècle. De nombreux détails, comme les agneaux de la mosaïque, évoquent les décors encore conservés de certains édifices byzantins comme la basilique Saint-Apollinaire-le-Neuf à Ravenne (Italie) image 4. Bien que visuellement totalement inventée, la mise en scène de Laurens donne une représentation crédible, illustrative et vivante de l'événement.

Une double lecture

La peinture de Laurens est facilement compréhensible par le côté spectaculaire de sa mise en scène, mais elle contient en filigrane un propos politique pour qui sait le lire : au-delà de l'épisode historique, le peintre, en républicain convaincu, illustre l'affrontement entre l'Église et l'État, un sujet d'actualité en cette fin de XIXe siècle.

Laurens s'inscrit dans un courant artistique que l'on appelle l'historicisme car centré sur l'histoire qui s'affirme, au XIXe siècle, comme une science et se démocratise grâce aux nombreuses publications, notamment L'Histoire de France de Jules Michelet. À partir de 1882, les lois Jules Ferry rendent l'instruction gratuite et obligatoire. L'histoire est enseignée à l'école. La peinture d'histoire de cette époque joue alors un rôle éducatif jusqu'à nos jours, où elle sert encore d'illustration aux manuels scolaires.

Mots-clés

Isabelle Bonithon

Permalien : http://panoramadelart.com/analyse/saint-jean-chrysostome-et-limperatrice-eudoxie

Publié le 24/01/2019

Ressources

Glossaire

Académie (institution) : L’Académie royale de peinture et de sculpture est fondée en 1648. En 1816, l'Académie des beaux-arts est créée par la réunion de l’Académie royale de peinture et de sculpture, de l’Académie de musique (fondée en 1669) et de l’Académie d’architecture (fondée en 1671).