Jarre

Jarre

Auteur

Dimensions

Provenance

Technique

Matériaux

Datation

Lieu de conservation

Quelles sont les particularités des céramiques Jômon ?

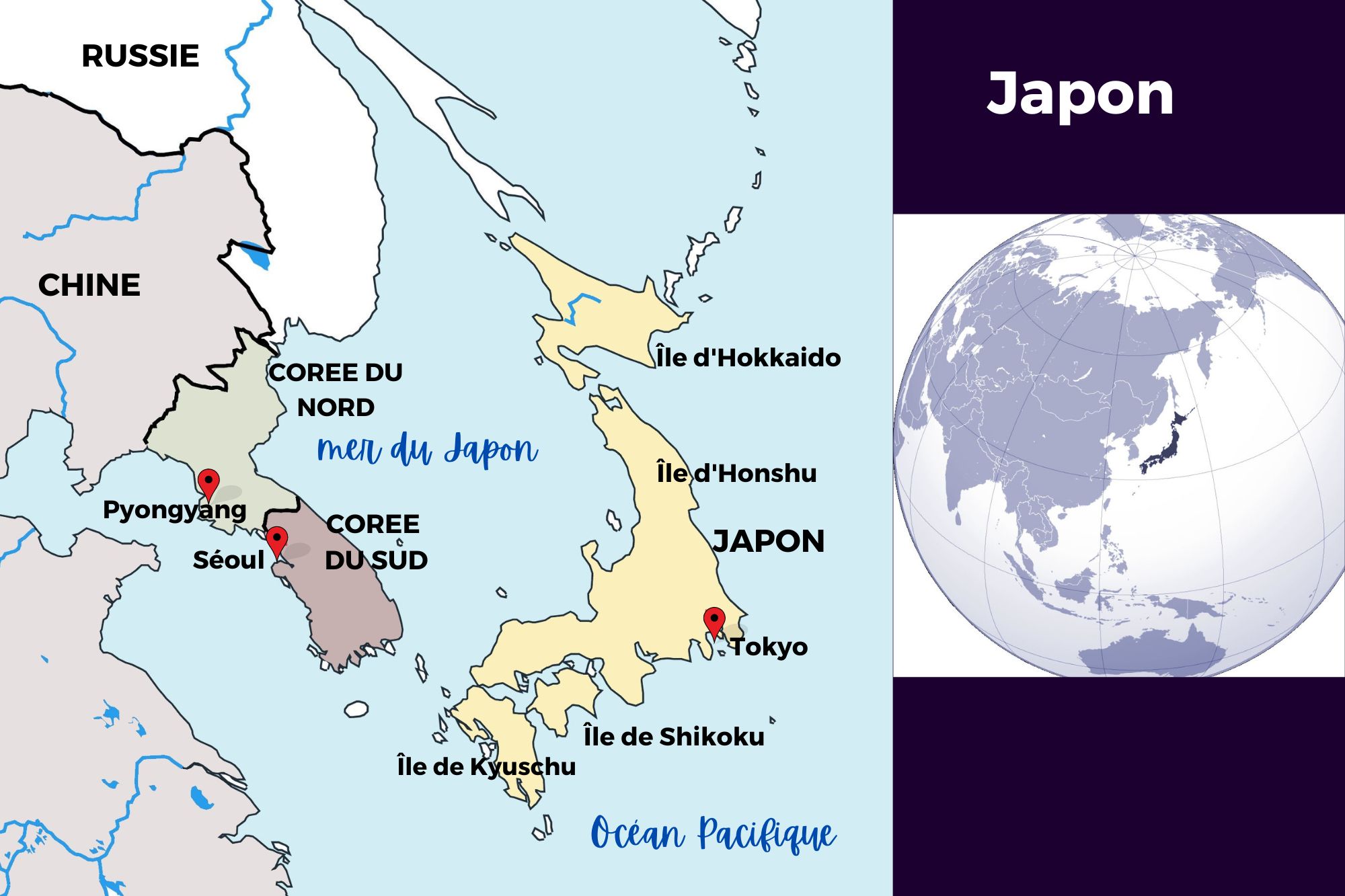

Cette jarre en terre cuite image principale appartient à une époque de longue durée, juste après le Paléolithique, appelée Jômon. Indépendant des influences du continent, en particulier du monde chinois, le Japon image 3 Jômon correspond à un âge néolithique qui s’étend d’environ 11 000 av. J.-C. à 400 av. J.-C.

Une population de chasseurs-cueilleurs y consomme des coquillages. Ces humains ont laissé de vastes dépôts de coquilles dans lesquels ont été retrouvés des restes de poteries.

Une poterie à décor cordé

Ce sont le plus souvent des jarres plus ou moins hautes, portant des décors abstraits. Les plus simples ont seulement reçu un décor d’impressions de cordes avant cuisson, d’où le nom de Jômon, c’est-à-dire « poterie cordée ». D’autres, comme ici, possèdent des décors plus complexes alliant impressions de cordons d'argile et dessins gravés. L’ouverture comporte souvent quatre saillies. Assez simples ici ou parfois ajourées, elles peuvent devenir plus exubérantes sur d’autres jarres image 1, évoquant des motifs flammés ou des vagues.

En l’absence d’écrits, il est difficile de définir la fonction de ces poteries, qui pouvait être la cuisson, la conservation, ou bien un rôle rituel. D’autres objets en terre cuite sont façonnés à la même époque sous la forme de personnages, appelés dogû image 2, et semblent liés à des rituels de fécondité mais aussi à des rites funéraires.

Techniques et décor

La technique utilisée est celle du colombin, c’est-à-dire de simples boudins d’argile qui sont enroulés et empilés puis lissés à la main. Le modelage à la main est perceptible dans la forme asymétrique de ces jarres. Elles sont ensuite mises à cuire dans le foyer. En effet, il n’y a pas de four à ce moment-là au Japon, donc la cuisson se fait à faible température et des accidents de cuisson sont fréquents. Avant de mettre au feu, des cordes sont appliquées sur l’argile humide afin de créer sur la surface ce réseau de stries légères, en général placées sur la panse.

Au début très simple, le décor de ces jarres devient plus riche au Jômon moyen (vers 2500-1500 av. J.-C.), avec des motifs gravés et des décors de cordons d’argile appliqués.

Des jarres pour quel rituel ?

Notre connaissance de l’époque Jômon s’affine progressivement par suite des découvertes archéologiques récentes. Les amas de coquillages, dans lesquels on retrouve les restes de poteries, révèlent une population de chasseurs-pêcheurs qui sont, au départ, plutôt localisés dans le sud, le long des côtes du Japon. Il s’agit de communautés vivant dans des villages ; des trous de poteaux indiquent l’emplacement de maisons circulaires semi-souterraines dont certaines, plus grandes, étaient peut-être réservées à des réunions, ou bien à l’habitat du chef de clan. En raison de l’acidité du terrain, peu de restes humains ont été retrouvés ; les cimetières semblent avoir été placés fréquemment au centre du village, le défunt étant souvent accompagné d’objets du quotidien. Cette société semble organisée autour de rituels précis : des statuettes de personnages, les dogû, enterrés volontairement brisés, suggèrent des rituels de fécondité progressant vers des rituels funéraires.

L’évolution des formes et des motifs des jarres a permis de subdiviser la vaste période Jômon en six sous-périodes. L’étude des styles permet de dater plus finement les différentes poteries de cette période. Cette production de vases brillante et originale laisse percevoir des croyances et des pratiques rituelles de la société Jômon, encore mystérieuses.