Séthi Ier et Hathor

Relief de Séthi Ier et Hathor

Auteur

Dimensions

Provenance

Technique

Matériaux

Datation

Lieu de conservation

Quel est le secret caché dans ce relief représentatif de l’art funéraire égyptien ?

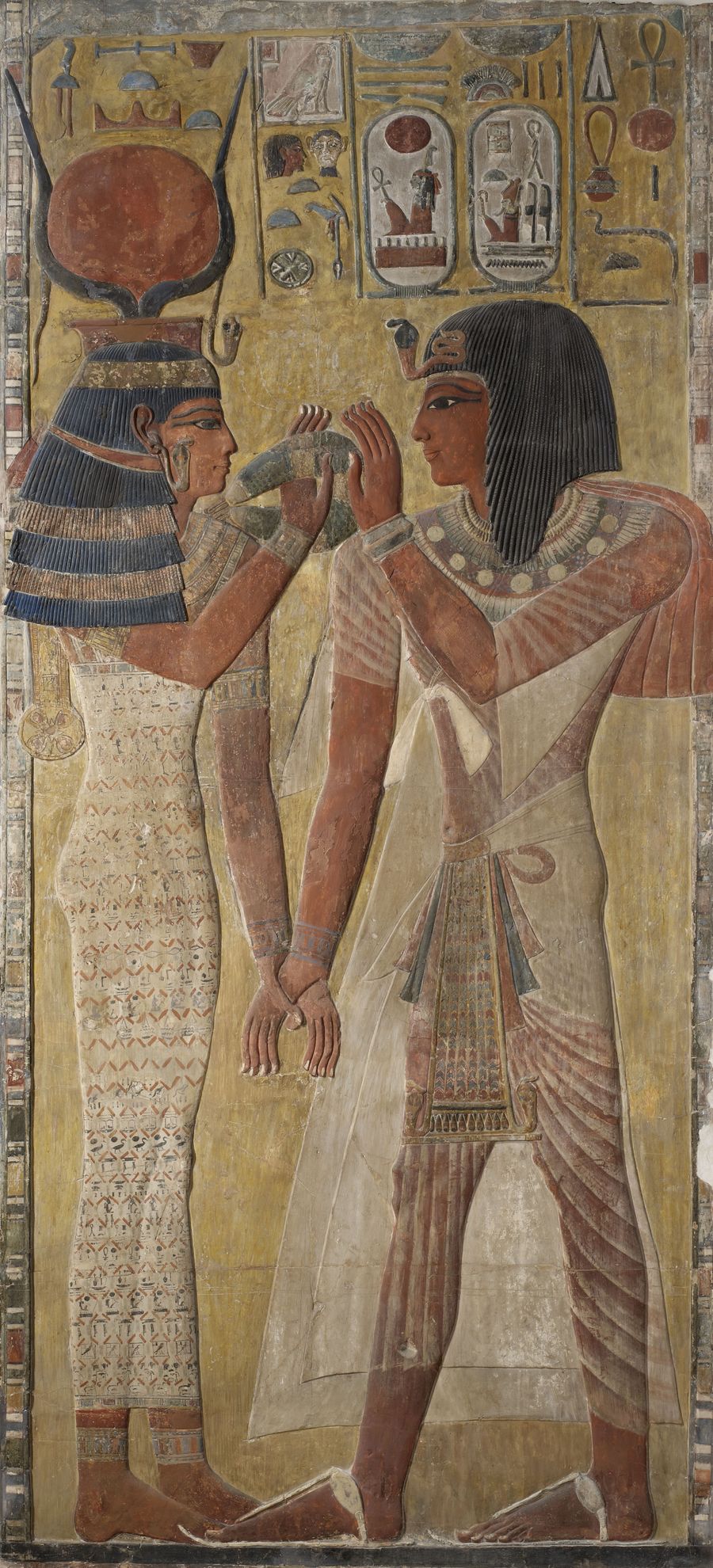

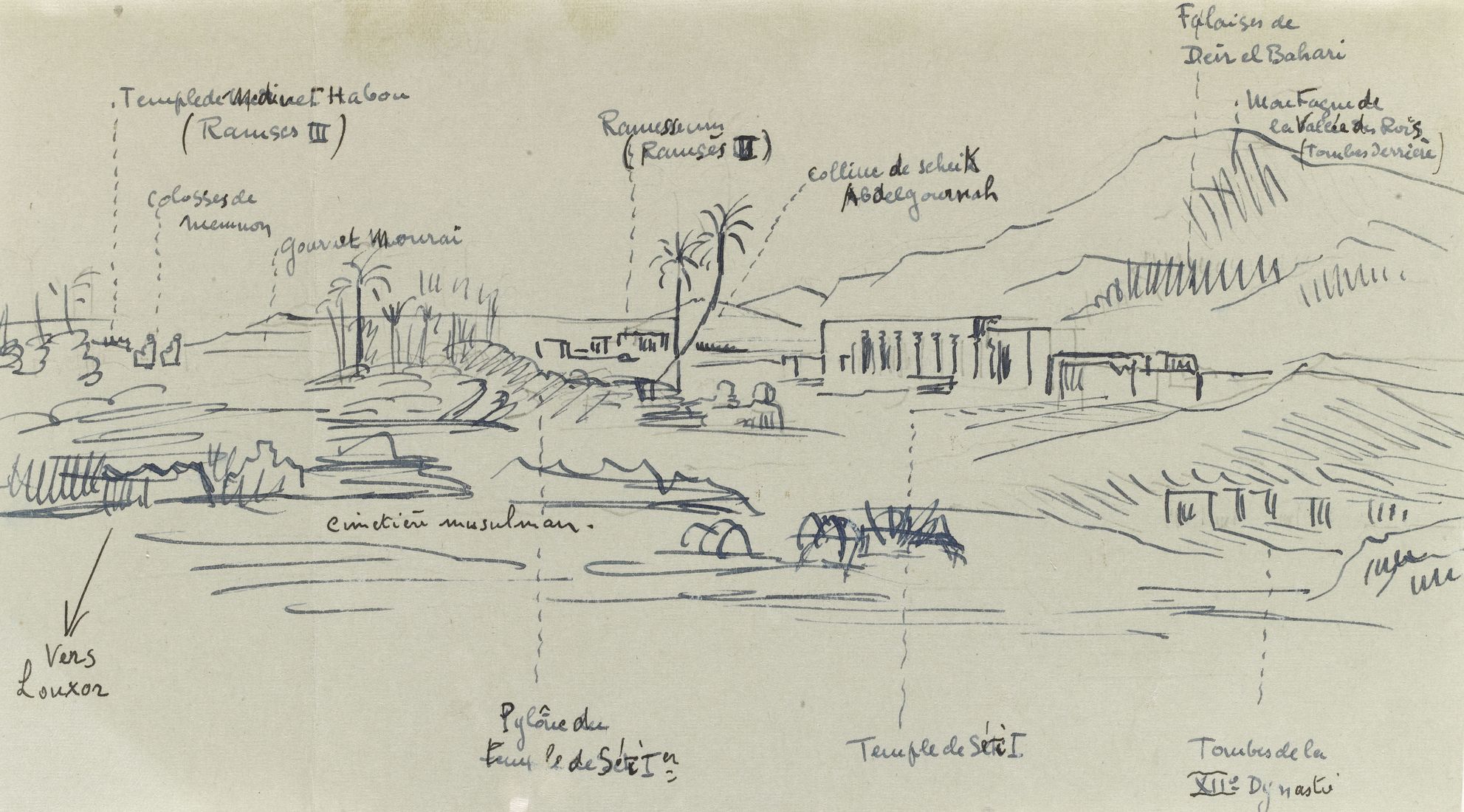

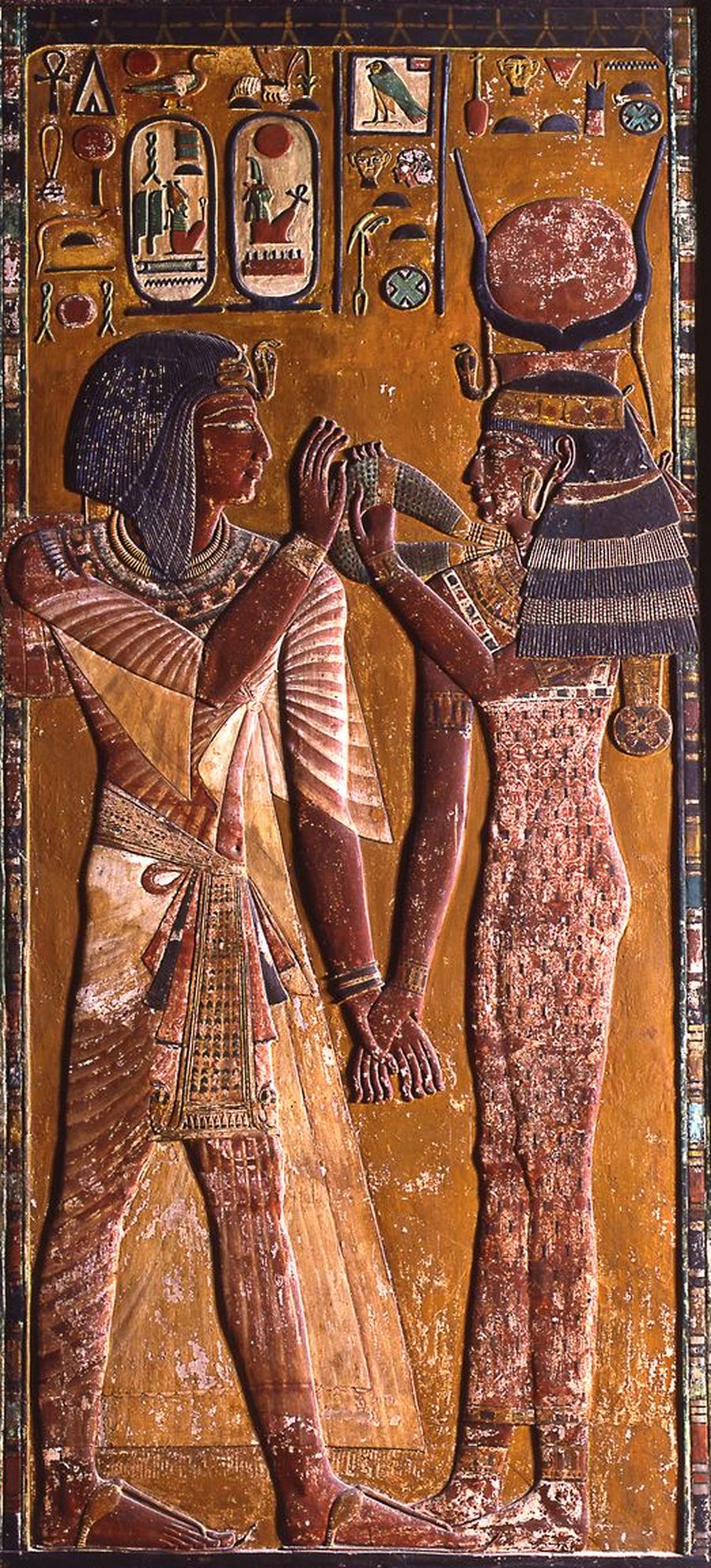

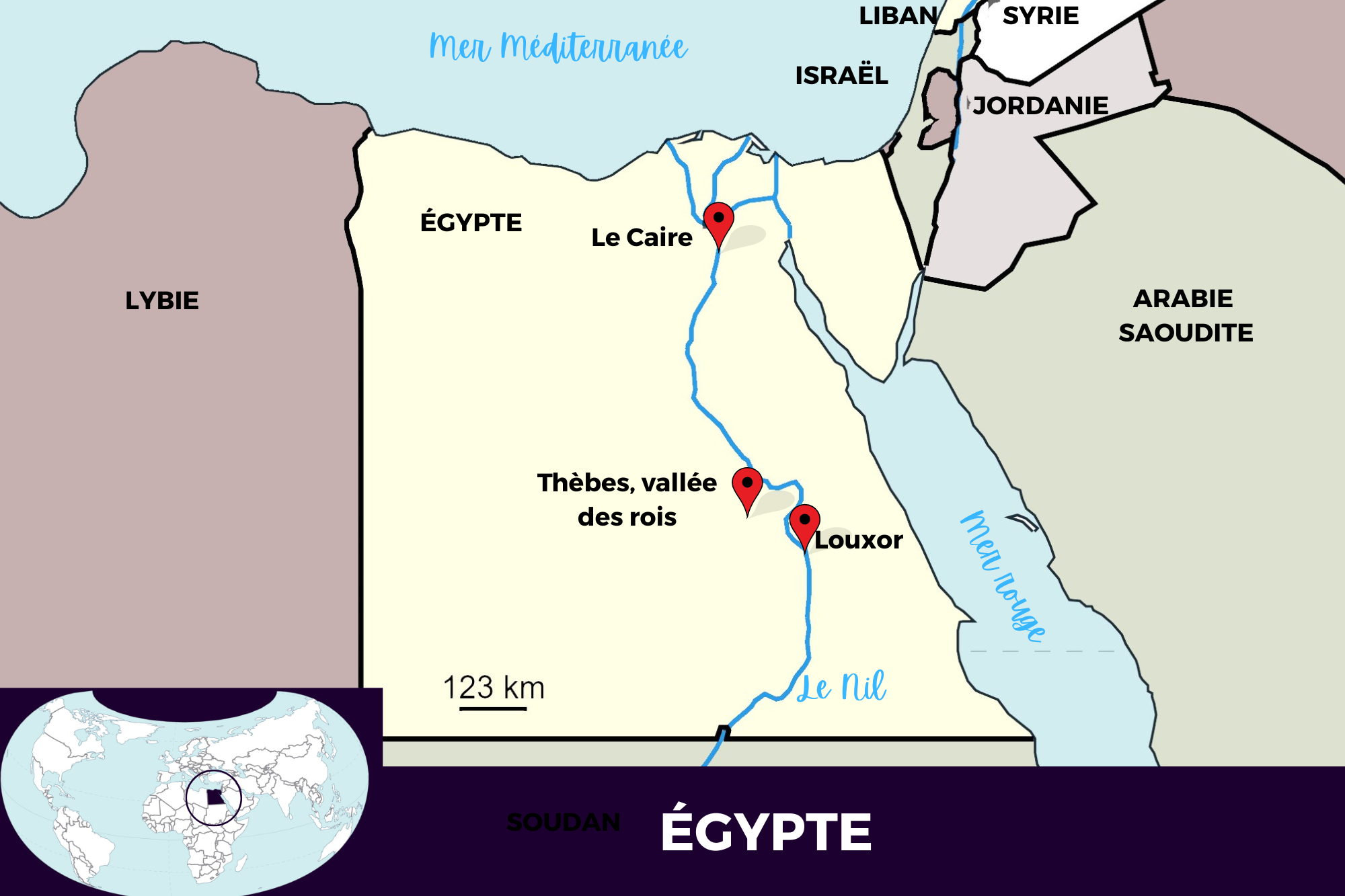

Ce délicat bas-relief image principale est extrait de la tombe KV17 de la Vallée des Rois, près de Louxor en Égypte image 9 . Il représente le roi Séthi Ier qui fait face à la divinité Hathor, déesse de l’Amour, de la Beauté, de la Musique et de la Joie.

Un bas-relief traditionnel

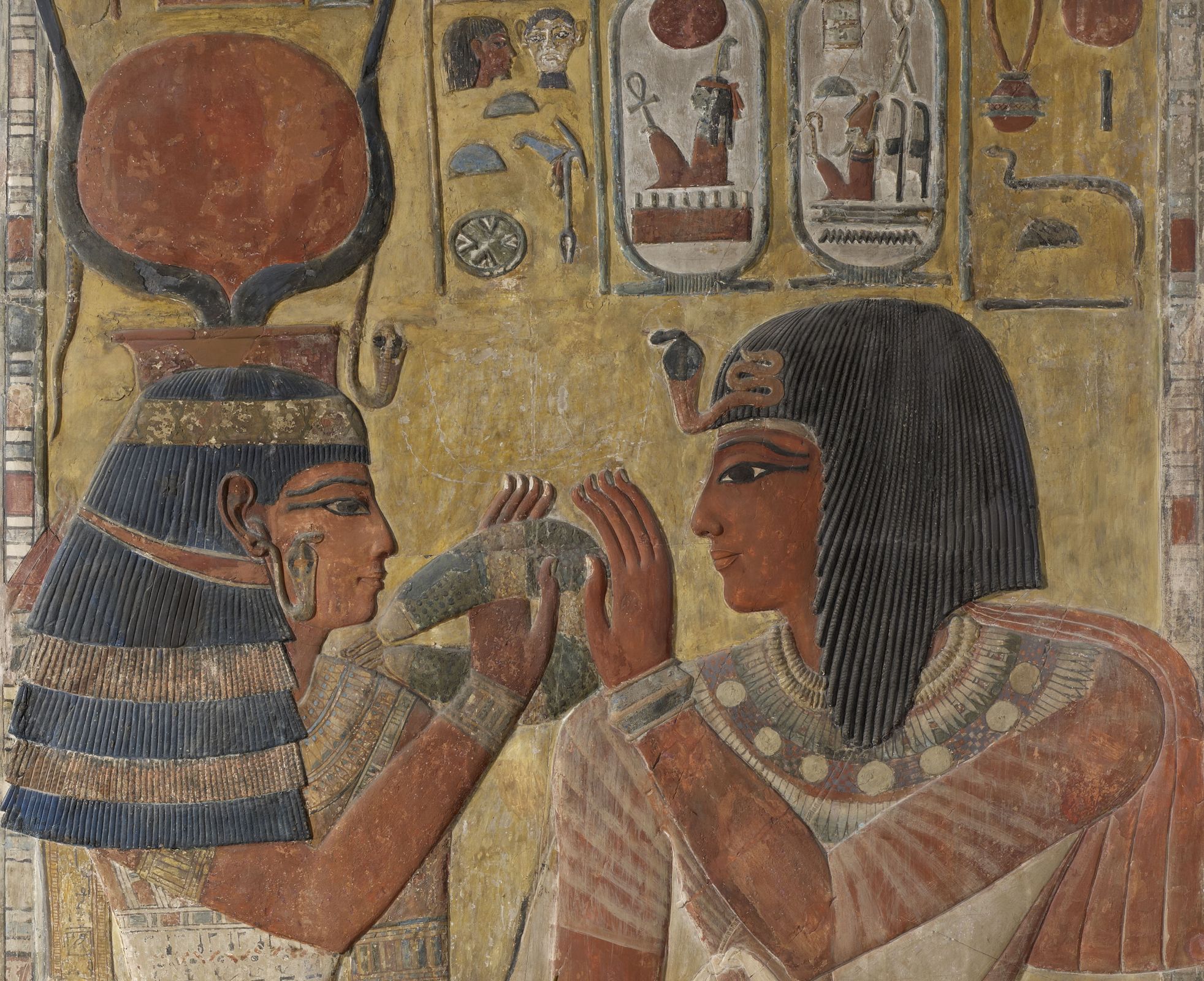

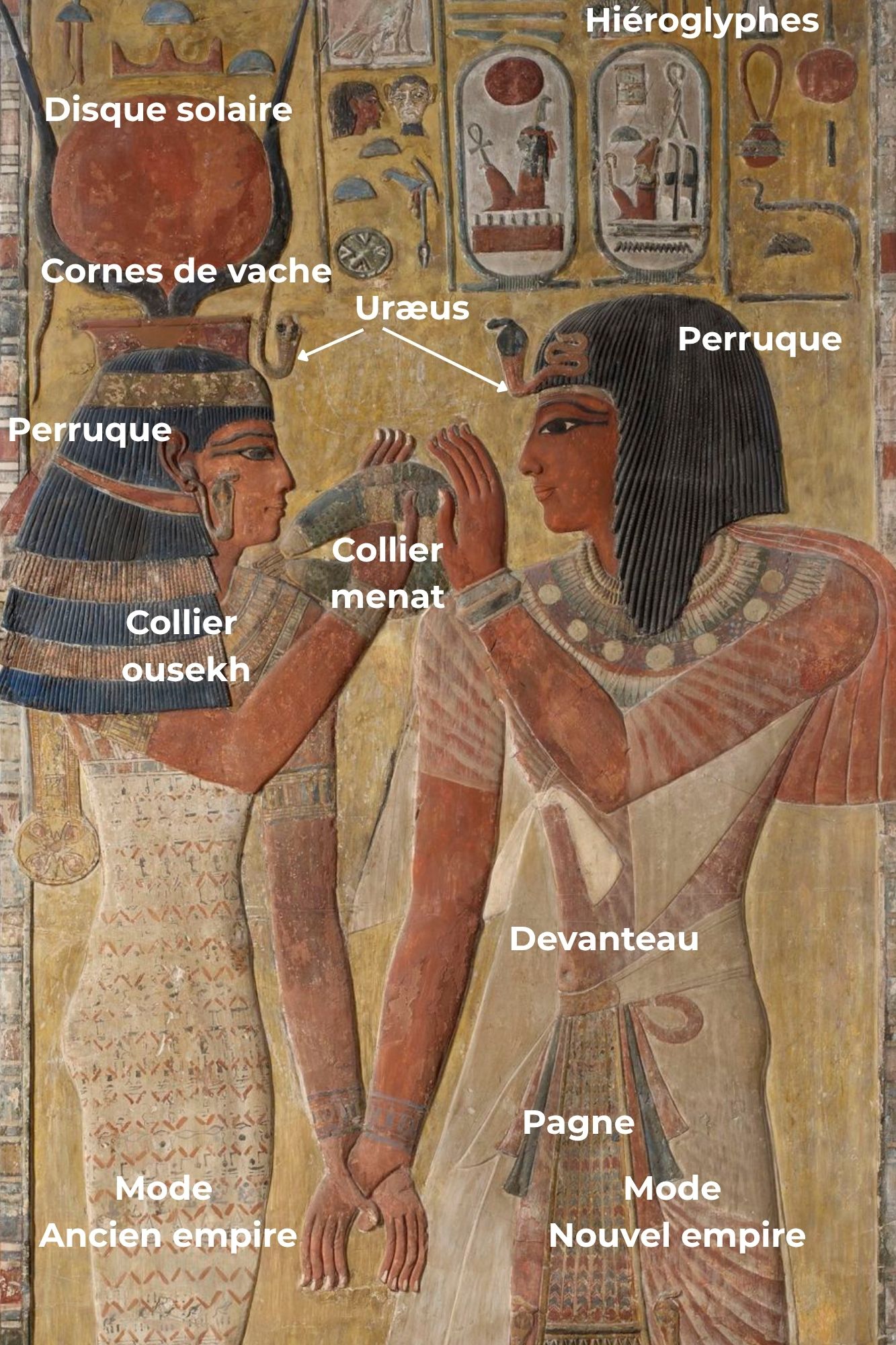

Ce bas-relief saillant est sculpté directement dans une paroi en calcaire de la tombe du roi. Il est peint avec les couleurs traditionnelles, qui ont gardé leur fraîcheur : noir, rouge, jaune, bleu et blanc. Sa hauteur est de 2,26 mètres pour une largeur de 1,05 : les personnages sont représentés pratiquement grandeur nature. Les codes de représentation égyptienne sont respectés : le visage est de profil, le buste de face, et pour Séthi le bassin et les jambes dans le sens de la marche image principale. La tenue royale correspond au Nouvel Empire : chemise, pagne, manteau en lin plissé, devanteau (petit tablier) d’orfèvrerie, perruque à pans triangulaires, uræus détail b détail f et sandales détail c.

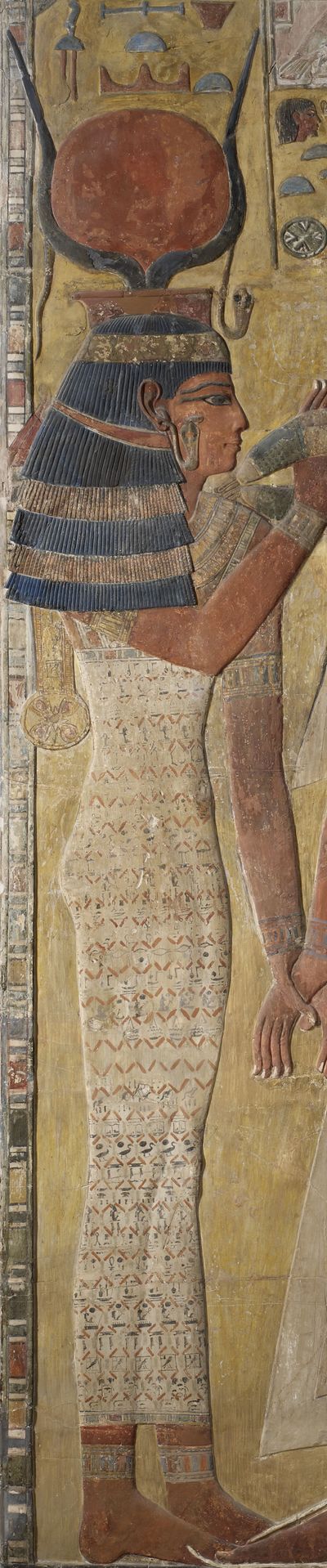

En revanche, la déesse se tient immobile. Elle porte la tenue intemporelle de l’Ancien Empire : une robe ajustée à bretelles recouverte d’une résille de perles, une perruque enveloppante à volants détail b, des cornes de vache (son animal sacré) et le disque solaire (elle est la fille de Rê) détail f, des bracelets, des boucles d’oreilles et un collier ousekh. Elle tient Séthi par la main et lui tend un collier menat détail b détail f.

Au-dessus de la scène se trouve une inscription rituelle en hiéroglyphes composée de deux cartouches contenant les noms de Séthi : son nom de couronnement, Men-Maât-Rê (La justice de Rê demeure) et son nom de naissance, Osiri-Sethi-Merien-Ptah (Celui d’Osiris aimé de Ptah) détail e.

Qui était Séthi Ier ?

La XVIIIe dynastie s’est terminée dans les troubles, peut-être liés à la période amarnienne. Toutânkhamon image 1 meurt jeune. Un certain Aÿ lui succède quatre ans avant que le général Horemheb ne prenne le pouvoir pour une trentaine d’années. Il choisit comme héritiers son homme de confiance Pa-Râmessou qui prend le nom de Ramsès et son fils, le futur Séthi. Nous avons le décret dans lequel Horemheb s’en explique : « J’ai examiné […] des hommes discrets, d’un caractère juste, capable de sonder les pensées, obéissant aux injonctions du palais et aux lois de la Cour. Je les ai nommés pour juger les deux Terres. » Ramsès Ier image 2 est issu d’une famille militaire de haut rang originaire du Delta. Il devient le premier souverain de la XIXe dynastie.

Moins de deux ans plus tard, son fils Séthi monte sur le trône et règne entre 1294 et 1279 av. J.‑C. (dates estimées). C’est un homme d’expérience qui a participé au pouvoir des deux derniers souverains. Constructeur de temples et de sanctuaires, il saura pacifier le pays, le réorganiser et créera une stabilité préparant le règne de son fils Ramsès II image 3, le dernier grand pharaon de l’Égypte.

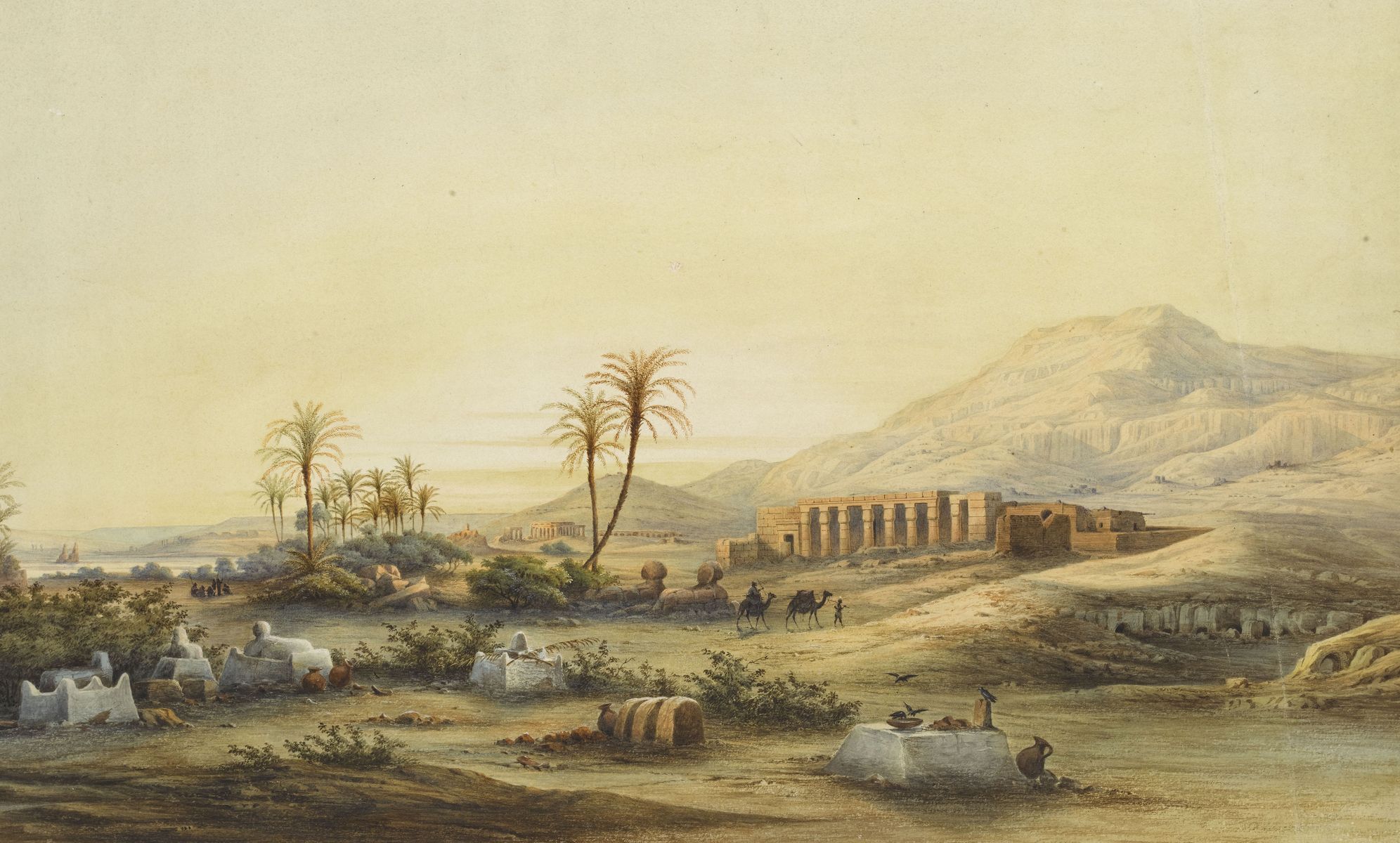

Une découverte au XIXe siècle

En 1817, Giovanni Belzoni, image 4 un aventurier italien, étudie la topographie de la Vallée des Rois image 5 image 6. Il découvre plusieurs tombeaux puis remarque un petit orifice suggérant une cavité souterraine. Quelques coups de pioche, et c’est l’émerveillement. Même si, comme toutes les autres tombes celle-ci a été pillée, elle conserve son décor exceptionnel. Dix ans plus tard, Jean-François Champollion, qui en 1822 a réussi à lire les hiéroglyphes, organise une expédition scientifique en collaboration avec l’Italie. C’est lui qui déchiffre les cartouches et attribue la tombe à Séthi Ier. Il rapporte ce relief au musée du Louvre ainsi que 1 500 dessins et plus de 200 œuvres.

La tombe de Séthi

La tombe de Séthi Ier image 7 est entièrement décorée de reliefs délicats. C’est une des plus grandes de la nécropole. Elle descend progressivement dans le cœur de la montagne pendant plus de 100 mètres. Des escaliers abrupts, des corridors et des salles s’enchaînent comme un chemin initiatique. Son plan est original : la partie supérieure pourrait se suffire à elle-même, mais derrière un escalier autrefois comblé s’ouvre la vraie sépulture qui mène à la chambre mortuaire, peut-être afin de tromper les pilleurs. C’est là, au début de la partie souterraine, que se trouvait notre panneau du Louvre. Un autre relief image 8 presque identique, mais inversé, lui fait face (il est conservé à Florence).

La déesse accueille le roi défunt dans ce lieu de passage qui sépare le monde des vivants de celui des morts et les relie. Elle lui offre le collier menat, symbole de protection, mais aussi de renaissance. C’est une scène typique des reliefs mortuaires du Nouvel Empire, mais ici se cache un secret. Dans ces bas-reliefs, des hiéroglyphes sont visibles sur la robe d’Hathor, entre les perles de sa résille détail c : « Ô dieu parfait, Men-Maât-Rê, je te donne un million de fêtes, fils de Rê, aimé des dieux, doué de vie éternellement et à jamais, dieu parfait… » C’est tout à fait atypique et cette œuvre est donc extrêmement particulière. Est-ce une fantaisie de l’artiste anonyme, ou cela fait-il partie du programme iconographique ? La toute jeune dynastie a besoin d’affirmer sa légitimité.

Cette magnifique tombe montre le très haut niveau des artistes au service de Séthi, ce qui parle pour un règne paisible favorisant l’art.

Mots-clés

France Richemond

Permalien : http://panoramadelart.com/analyse/sethi-ier-et-hathor

Publié le 04/11/2025

Ressources

Glossaire

Cartouche : Dans l’Égypte ancienne, forme ovale dans laquelle étaient inscrits les noms des pharaons

Collier menat : Grand collier de perles avec un contrepoids de métal, de bois ou de faïence au rôle symbolique important, généralement lié à la déesse Hathor. Il représente la fécondité et la protection.

Hiéroglyphe : Nom donné par les Grecs à l’écriture égyptienne formée de signes, signifiant « écriture sacrée ».

Époque amarnienne : Période au cours de laquelle le pharaon Akhenaton favorise le dieu Aton par rapport au dieu Amon, vers 1353-1336 av. J.-C. C’est aussi une période de grande créativité artistique.

Ousekh : Collier large d’Égypte ancienne, que l’on trouve dès l’Ancien Empire (environ 2700 à 2200 av. J.-C.). Cette parure, constituée de perles de pierres colorées en rangs serrés ou réalisée en métal précieux, est placée sur le cou et les épaules et peut être complétée d’un contrepoids qui prend appui dans le dos. Ces colliers ornementaux ont aussi une dimension protectrice quand ils figurent des entités divines (Ptah, Horus…).

Uræus : Diadème prenant la forme d’un cobra femelle dressée prêt à l’attaque, symbole de protection du pharaon ou d’une divinité.