Stèle de Maliku

Stèle de Maliku

Auteur

Dimensions

Provenance

Technique

Matériaux

Datation

Lieu de conservation

Comment cette stèle révèle-t-elle un croisement de cultures ?

L’antique Palmyre image 9 a vécu son apogée entre le Ier et le IIIe siècle. Malgré sa disparition, la sculpture témoigne encore de la vitalité de ce riche carrefour commercial du Proche-Orient.

Un couple

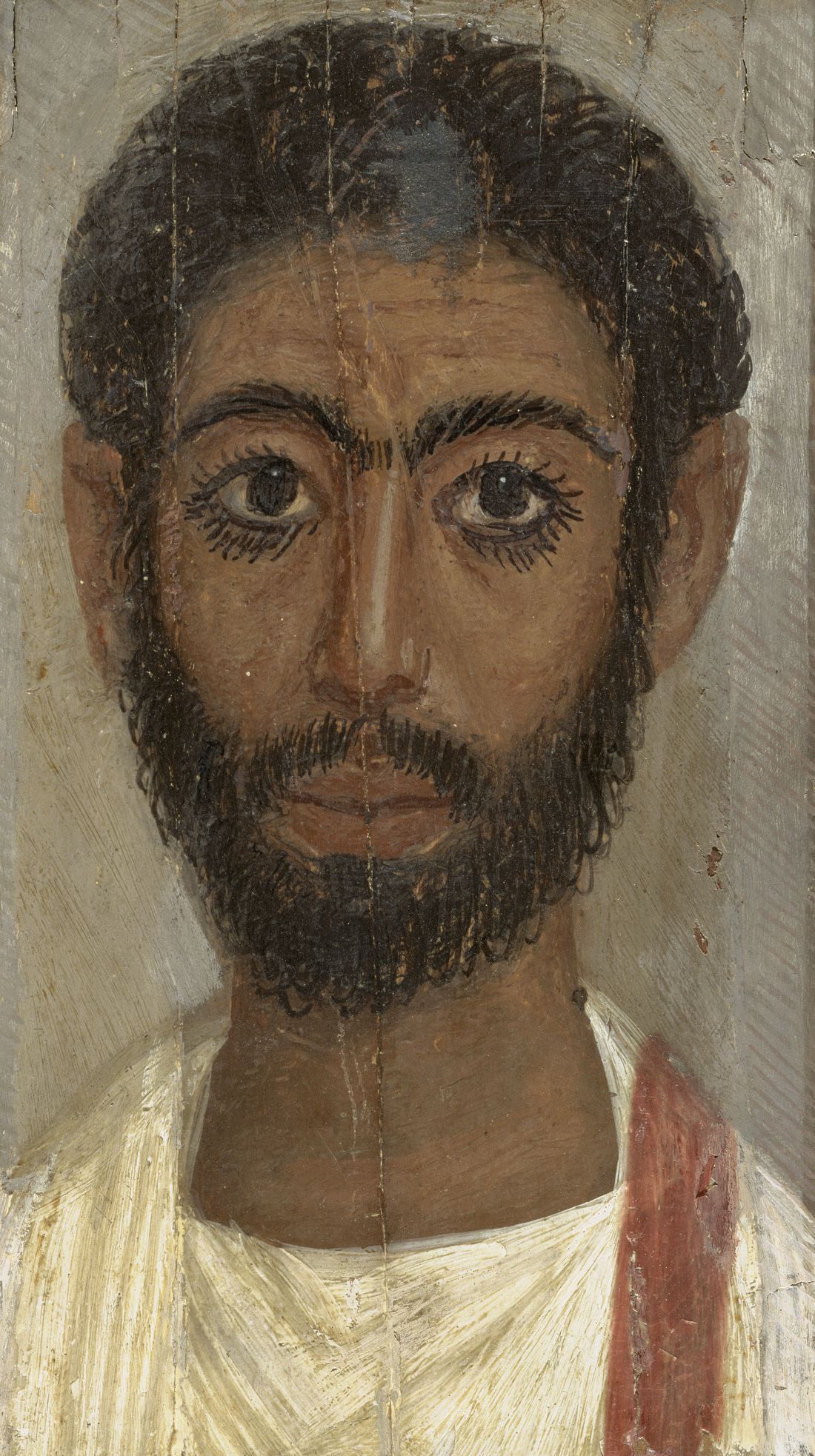

Cette stèle image principale, sculptée en haut-relief, figure un homme qui, étendu sur un lit, se tourne vers nous ; accoudé sur d’épais coussins brodés, il tient une coupe. Il présente une chevelure courte et ondulée, une moustache et une petite barbe divisée en mèches. Il est vêtu d’une tunique abondamment ornée : des motifs en forme de rangées de perles soulignent l’encolure et le bord des manches longues ; de larges galons brodés marquent le centre et le bas de la tunique, de même que le pantalon large et resserré aux chevilles. Une ceinture fine, fermée par un élégant nœud, et un manteau, retenu sur l’épaule droite par une fibule circulaire, complètent cette tenue.

Une femme est assise légèrement en arrière, représentée de face et plus petite que l’homme. Enveloppée dans un ample manteau, elle révèle la fibule de celui-ci en écartant de son visage le voile qui couvre sa tête. Un mince bandeau frontal enserre sa haute coiffure surmontée d’un turban plissé. Elle porte de lourds pendants d’oreilles, un collier de perles et un bracelet. Un de ses pieds dépasse du bas du manteau, chaussé d’une sandale.

Entre ces deux personnages, un panneau gravé d’une inscription rehaussée de rouge les identifie : « Image de Maliku, fils de Hagegu, fils de Maliku, prêtre de l’enceinte, hélas ! [formule de regret] et Hadira, sa femme ». Partout des traces de couleur ocre attestent que la sculpture était peinte.

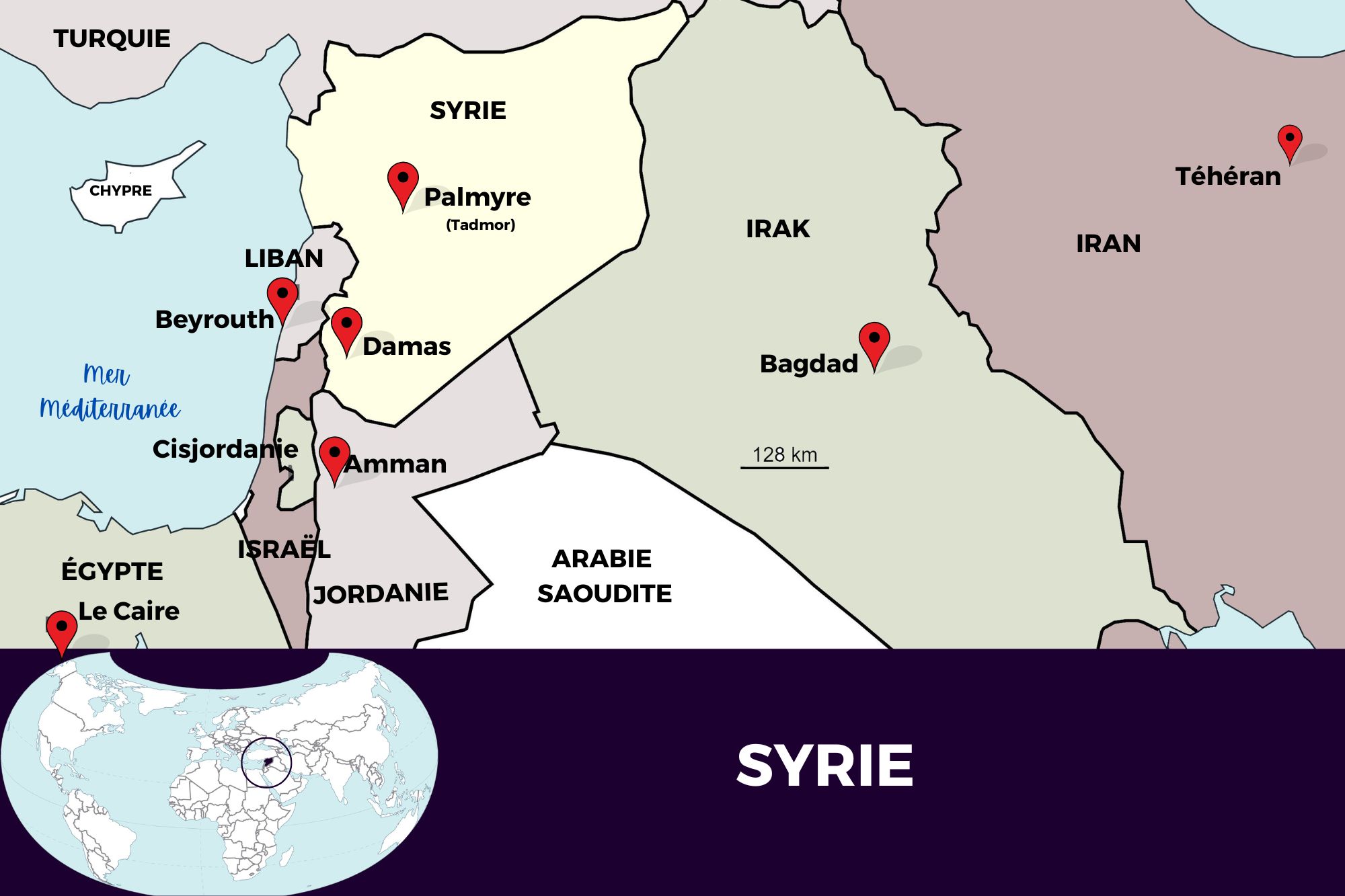

Palmyre, riche cité caravanière

Cette stèle provient de l’oasis syrienne de Palmyre (« des palmiers », en latin) image 1, appelée Tadmor par les Araméens qui l’habitaient durant l’Antiquité ; située au carrefour de routes commerciales venant de Syrie et de Mésopotamie, elle était alors une très importante ville caravanière, favorisant les échanges commerciaux et intellectuels entre le monde méditerranéen et l’Orient. Par elle transitaient des produits de luxe : or et ivoire d’Afrique, soie de Chine, encens et myrrhe du Yémen, huiles parfumées, épices du Sri-Lanka (Ceylan), pierres précieuses d’Inde ou du Myanmar ( Birmanie) et perles du golfe persique. Elle en retira une prospérité remarquable qui atteignit son apogée du Ier au IIIe siècle, quand, ville-frontière intégrée à l’Empire romain, elle devint aussi un avant-poste de celui-ci face à l’Empire perse des Parthes puis des Sassanides.

La richesse de la ville se manifesta notamment par une architecture monumentale : colonnades, théâtre, thermes, temples, d’allure surtout gréco-romaine, mais aussi grands tombeaux (dans lesquels quelques corps sommairement momifiés ont été retrouvés) répartis dans les nécropoles entourant la ville.

Des morts bons vivants

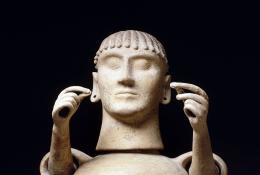

Ces riches sépultures pouvaient être des tombeaux-temples, des tours image 2 ou des hypogées ; surtout familiales, elles abritaient l’imposant sarcophage du chef de famille, surmonté d’une sculpture le représentant banquetant, étendu sur un lit, coupe à boire à la main et entouré de ses proches. Les corps de ceux-ci étaient inhumés à proximité, dans des niches individuelles (loculi) fermées par une plaque au relief sculpté représentant le mort en buste image 3 ou participant lui aussi à un banquet, comme ici image principale. Toutes les sculptures étaient en calcaire peint et dotées d’une inscription en palmyrénien, dialecte dérivé de l’araméen et parlé à Palmyre, qui donnait le nom et la filiation du personnage.

Le banquet à Palmyre

L’usage de festoyer allongé était habituel chez les Grecs et les Romains et pourrait provenir de la Mésopotamie voisine, où cette pratique existait dès le VIIe siècle av. J.-C., comme le montre le célèbre relief présentant le roi Assurbanipal étendu, coupe à la main, son épouse étant assise sur un siège à côté du lit image 4. Le banquet évoqué rappelle les grands repas de famille que les riches Palmyréniens appréciaient particulièrement. Mais il existait aussi à Palmyre la coutume orientale des banquets sacrés au cours desquels un animal était sacrifié puis mangé en l’honneur d’un dieu, celui-ci étant censé occuper un lit qui lui avait été réservé. Ces repas étaient assez fréquents, car la religion palmyrénienne comptait de nombreuses divinités, issues des différents cultes arrivés dans la ville au cours du temps : dieux locaux comme Baalshamin (dieu de la pluie, et donc de la fertilité), ou d’origine mésopotamienne comme Bêl (« le Seigneur », dieu principal à Palmyre), mais aussi d’origine arabe comme Allât (« la Déesse » guerrière), syrienne comme la phénicienne Astarté, égyptienne comme Isis, ou grecque comme la Tyché (la « Fortune »), déesse protectrice de la cité. On accédait à ces banquets religieux en présentant une « tessère », un jeton en terre cuite décoré de noms ou d’emblèmes divins image 5.

Une société cosmopolite

De fait, la stèle de Maliku témoigne de la diversité des influences culturelles dans ce carrefour commercial qu’était Palmyre ; si l’empreinte gréco-romaine est forte, l’inspiration orientale est également présente : Maliku porte le manteau romain à fibule sur le costume des caravaniers, composé notamment du pantalon plissé et des bottes empruntés aux Parthes image 6 ; les broderies de ses vêtements évoquent le goût oriental pour les riches étoffes, mais aussi les motifs décoratifs sculptés sur les grands édifices palmyréniens. Hadira, elle, comme de nombreuses dames figurées sur d’autres stèles funéraires image 3, affiche la richesse des familles palmyréniennes à travers ses somptueux bijoux, aux gemmes provenant probablement d’Orient. Autrefois ils étaient peut-être dorés ou peints de façon à évoquer leurs matières précieuses.

Cette culture composite produit un art original qui contribuera, quand l’Empire romain sera réduit à sa partie orientale, à la création de l’esthétique byzantine. Ainsi, la présentation de personnages bien de face et avec de grands yeux, que l’on trouve, à la même époque, dans les portraits également funéraires du Fayoum, en Égypte romaine image 7, annonce les portraits des débuts de l’art chrétien, image 8.

Sylvie Cuni-Gramont

Permalien : http://panoramadelart.com/analyse/stele-de-maliku

Publié le 06/03/2025

Ressources

Glossaire

Araméens : Nomades sémitiques venant de territoires du au nord de l’Irak et de la Syrie et s’étant installés au Levant à partir du XIIe siècle av. J.-C.

Fibule : Épingle le plus souvent en métal servant à maintenir les pans d’un vêtement.

Haut-relief : Type de relief dans lequel les figures se détachent fortement du fond, à la différence du bas-relief.

Hypogée : Construction, le plus souvent funéraire, dont toutes les parties, chapelle et caveau dans le cas d’une tombe, ont été creusées dans le sol ou une falaise.

Mésopotamie : « Le pays entre les fleuves ». Nom donné par les Grecs dans l’Antiquité à la plaine située entre le Tigre et l’Euphrate. Cette région correspond à l’Irak et à une partie de la Syrie actuels.

Parthes : Empire qui se développe de la Perse jusqu’à la Mésopotamie, du IIIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle apr. J.-C. Les Parthes représentent une des plus puissantes entités politiques d’Orient. Rome entre régulièrement en conflit avec cet empire, qui fait concurrence à sa volonté d’hégémonie orientale.

Sassanides : Dernière dynastie iranienne de l’Empire Perse antique entre 224-226 et 651 ap. J.-C. et avant l’occupation arabo-musulmane au milieu du VIIe siècle.