La Naissance de Vénus Cabanel Alexandre

La Naissance de Vénus

Auteur

Dimensions

Provenance

Technique

Matériaux

Datation

Lieu de conservation

En quoi La Naissance de Vénus reflète-t-elle l’enseignement académique ? Quelle place pour le nu dans une société soucieuse de morale publique ?

Titulaire du Prix de Rome, pensionnaire durant cinq années à la villa Médicis, Alexandre Cabanel s'installe à Paris à vingt-sept ans et poursuit une carrière marquée par des commandes de portraits, de décors et de peintures d'histoire. Représentant de l'art officiel que ses détracteurs taxent de « pompier », il triomphe au Salon. Il est couvert d'honneurs et de responsabilités tant à l'École des beaux-arts comme professeur que dans l'organisation du Salon officiel comme membre du jury. La Naissance de Vénus [ image principale ] constitue l'un des plus grands succès de Cabanel puisque le tableau est acquis par l'empereur Napoléon III pour sa collection personnelle.

Le prétexte mythologique

Conformément aux principes de la peinture d'histoire, la déesse de la beauté et de l'amour est peinte grandeur nature. Elle repose sur les vagues afin d'évoquer la Vénus dite anadyomène, « celle qui sort de la mer ». De petits Amours forment une guirlande au-dessus d'elle et viennent renforcer le contexte mythologique. Selon Hésiode, la déesse serait née de l'écume fécondée par les organes sexuels d'Ouranos, tranchés par son fils Cronos. Le sujet offre avant tout un prétexte parfait à la représentation d'une femme nue conforme aux canons appréciés sous le Second Empire. L'époque ne plaisante pas avec la morale et l'ordre public, comme en témoignent les condamnations pénales de Flaubert et de Baudelaire en 1857.

Idéal et séduction

Le corps de la déesse est idéalisé : les contours sont parfaitement définis, les courbes sensuelles accentuées, et toute pilosité a disparu. Or, la position alanguie, les bras rejetés derrière la tête, le sourire et le regard coulés vers le spectateur ne sont pas dénués d'ambiguïté, comme le constate le critique d'art Émile Zola : « La déesse, noyée dans un fleuve de lait, a l'air d'une délicieuse lorette, non pas en chair et en os, cela semblerait indécent, mais en une sorte de pâte d'amande blanche et rose […] Cet heureux artiste a résolu le difficile problème de rester sérieux et de plaire. »

Une peinture conforme aux préceptes de l'Académie

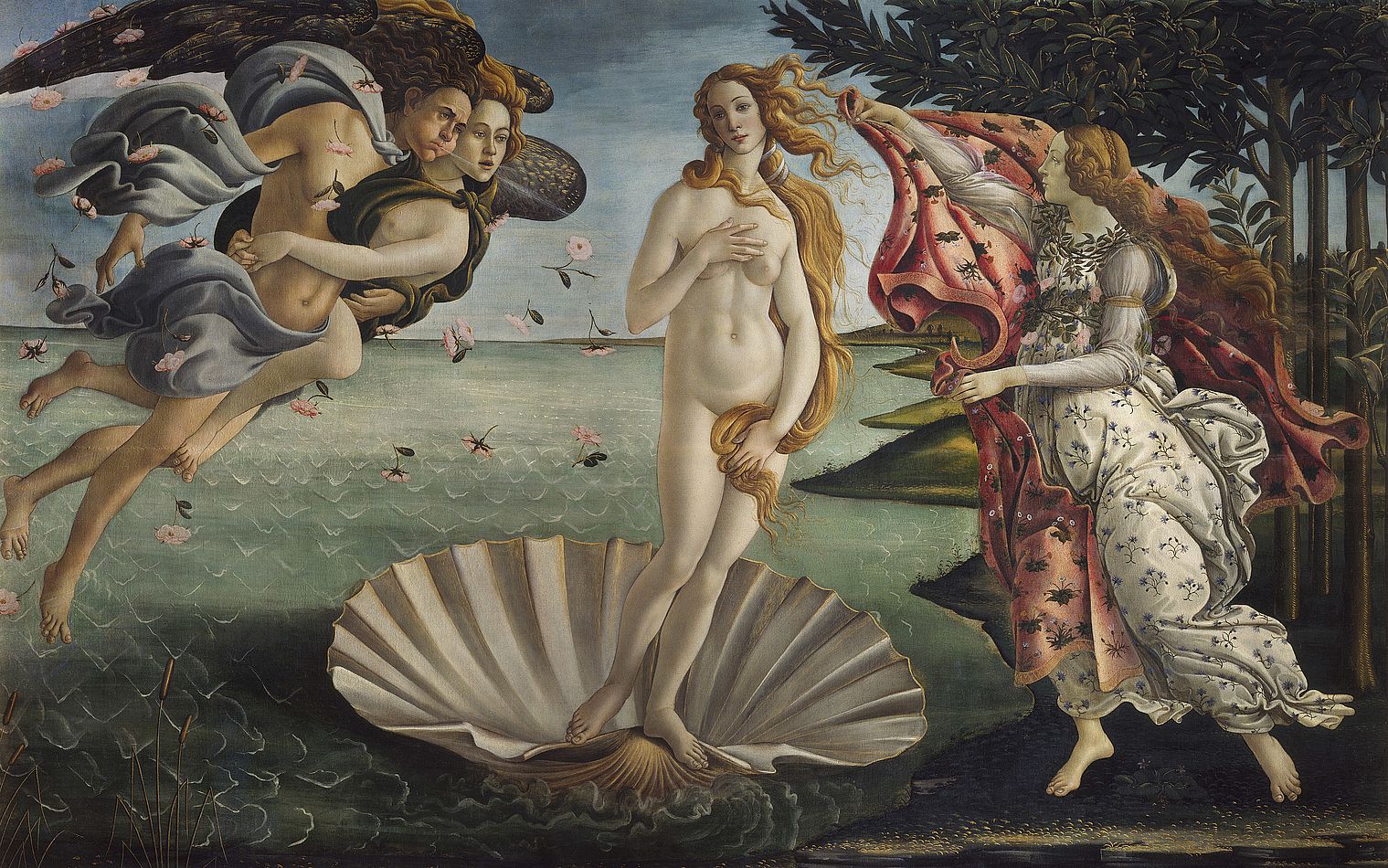

Cabanel est un pur produit de l'Académie qui l'a formé. Il y a suivi un enseignement fondé sur l'étude du corps humain à partir de modèles vivants et sur l'exemple des maîtres du passé. Nombreux sont les artistes qui ont pu inspirer Cabanel pour le choix du sujet, depuis le fameux peintre de la Renaissance Botticelli [ image 1 ] jusqu'à François Boucher qui, au XVIIIe siècle, a souvent mis en scène Vénus dans ses tableaux [ image 2 ]. La représentation s'apparente en outre au thème des odalisques, récurrent dans l'œuvre d'Ingres. Mais loin de se limiter à l'iconographie, ces influences sont aussi sensibles dans la clarté des coloris, empruntée à Boucher, et dans la sinuosité des lignes, caractéristique des figures allongées d'Ingres.

1863 : acceptés ou refusés

Au Salon de 1863, le public se presse nombreux devant La Naissance de Vénus, exposée pour la première fois, et apprécie la grâce du modèle, la douceur des coloris, la facture léchée de la peinture. Cependant, cette même année, le jury écarte de nombreuses toiles. Le mécontentement et la contestation suscités par leurs décisions conduisent alors à l'organisation simultanée d'une exposition réservée aux œuvres rejetées : le Salon des refusés. C'est là qu'Édouard Manet expose Le Déjeuner sur l'herbe, qui met en scène une femme nue assise près de deux hommes habillés [ image 3 ]. Le choc est considérable, car le corps féminin n'est pas idéalisé et tout contexte mythologique a disparu. Rien ne venant justifier la nudité, elle est alors considérée immorale et indécente.

Déesse ou prostituée ?

En 1865, Manet provoque un nouveau scandale avec Olympia [ image 4 ], une œuvre tout en contrastes violents. Dans ce tableau, une prostituée du Second Empire, aucunement idéalisée, défie le spectateur du regard. En parlant d'elle, Zola, défenseur de Manet, ne manque pas de faire allusion à La Naissance de Vénus : « Si au moins M. Manet avait emprunté la houppe à poudre de riz de M. Cabanel et s'il avait un peu fardé les joues et les seins d'Olympia, la jeune fille aurait été présentable. » S'opposent alors une version édulcorée du nu féminin et une vision réaliste qui fait écho au monde des plaisirs cachés de cette époque.

Alors que s'affirme le courant naturaliste, le peintre Gervex, élève de Cabanel, peint Rolla [ image 5 ] en 1878, opérant une forme de synthèse entre Vénus et Olympia. Il représente une femme nue conforme à l'idéal académique de son maître. Or ce n'est pas Vénus qu'il met en scène, mais une prostituée. Les accessoires jetés au sol – corset, jupon, etc. – et le lit défait suggèrent une scène bien plus inconvenante qu'un épisode mythologique.

Mots-clés

Christine Kastner-Tardy

Permalien : http://panoramadelart.com/analyse/la-naissance-de-venus

Publié le 18/03/2013

Ressources

Glossaire

Académie (institution) : L’Académie royale de peinture et de sculpture est fondée en 1648. En 1816, l'Académie des beaux-arts est créée par la réunion de l’Académie royale de peinture et de sculpture, de l’Académie de musique (fondée en 1669) et de l’Académie d’architecture (fondée en 1671).

Odalisque : Femme de harem.

Pompier : Adjectif qui désigne de manière ironique l’art officiel de la seconde moitié du XIXe siècle. Le terme fait référence aux pompiers qui surveillaient le Salon. Leur casque et leur uniforme chamarré rappelaient le goût de ces artistes académiques pour les représentations fantaisistes de l’Antiquité.

Salon : Au XVIIIe siècle les expositions des membres de l’Académie royale de peinture et de sculpture se tenaient dans le Salon carré du Louvre. Le terme « Salon » désigne par la suite toutes les expositions régulières organisées par l’Académie.

Ouranos : Dieu du Ciel chez les Grecs, vénéré sous le nom d’Uranus chez les Romains.

Cronos : Dieu du Temps dans la mythologie grecque. Il est vénéré sous le nom de Saturne par les Romains.

Facture : Manière dont le peintre dépose la matière picturale.

Prix de Rome : Pension royale attribuée au terme d’un concours organisé par l’Académie à partir de 1663 et qui permettait aux lauréats de séjourner à l’Académie de France à Rome, installée à la villa Médicis en 1803.