Daphné Wenzel Jamnitzer

Daphné

Auteur

Dimensions

Provenance

Technique

Matériaux

Datation

Lieu de conservation

En quoi cette œuvre combine-t-elle beauté et connaissance ?

Au XVIe siècle, l’épanouissement de tous les champs de la connaissance suscite la curiosité croissante des seigneurs érudits. C’est sans doute pour un tel prince allemand que fut créée la statuette représentant la nymphe Daphné image principale qui porte le poinçon détail b de Wenzel Jamnitzer, orfèvre de Nuremberg image 9.

Description et usage

La statuette image principale se tient sur un socle circulaire orné de fragments de roches détail c. Sa jambe droite, découverte, est fléchie, ce qui imprime au corps un léger hanchement souligné par le drapé de sa robe. Les bras levés et la tête détail d sont prolongés par des branches de corail rouge, elles-mêmes terminées par de petites branches d’argent peint. À la suite d’un accident, le corail fut réparé par de petites bagues d’argent serties de turquoises et de grenats.

De nombreux doutes subsistent quant à l’utilisation de cette statuette. Elle s’ouvre au niveau de la taille détail e, ce qui en ferait une lointaine héritière des coupes à boire anthropomorphes en orfèvrerie image 1. L’hypothèse d’un languier image 2 a aussi été évoquée : c’est une pièce d’orfèvrerie souvent en forme d’arbre qui porte des pierres colorées censées changer de couleur en présence de poison.

Aucune de ces explications n’est satisfaisante. Il convient de voir dans cette œuvre un objet de curiosité et de délectation esthétique.

Une œuvre inspirée de l’Antiquité

La statuette illustre l’histoire de la nymphe Daphné, racontée dans Les Métamorphoses d’Ovide, qui jouit d’un grand succès à la Renaissance. Fuyant Apollon, elle fait appel au dieu fleuve Pénée qui la métamorphose en laurier (dáphnê en grec). Nombre de caractéristiques formelles de cette œuvre peuvent être rapprochées de la statuaire antique image 3, comme l’attitude discrètement hanchée, le travail du drapé tantôt froissé, tantôt plaqué sur le corps, et le visage peu expressif parfaitement symétrique.

Un objet de collection

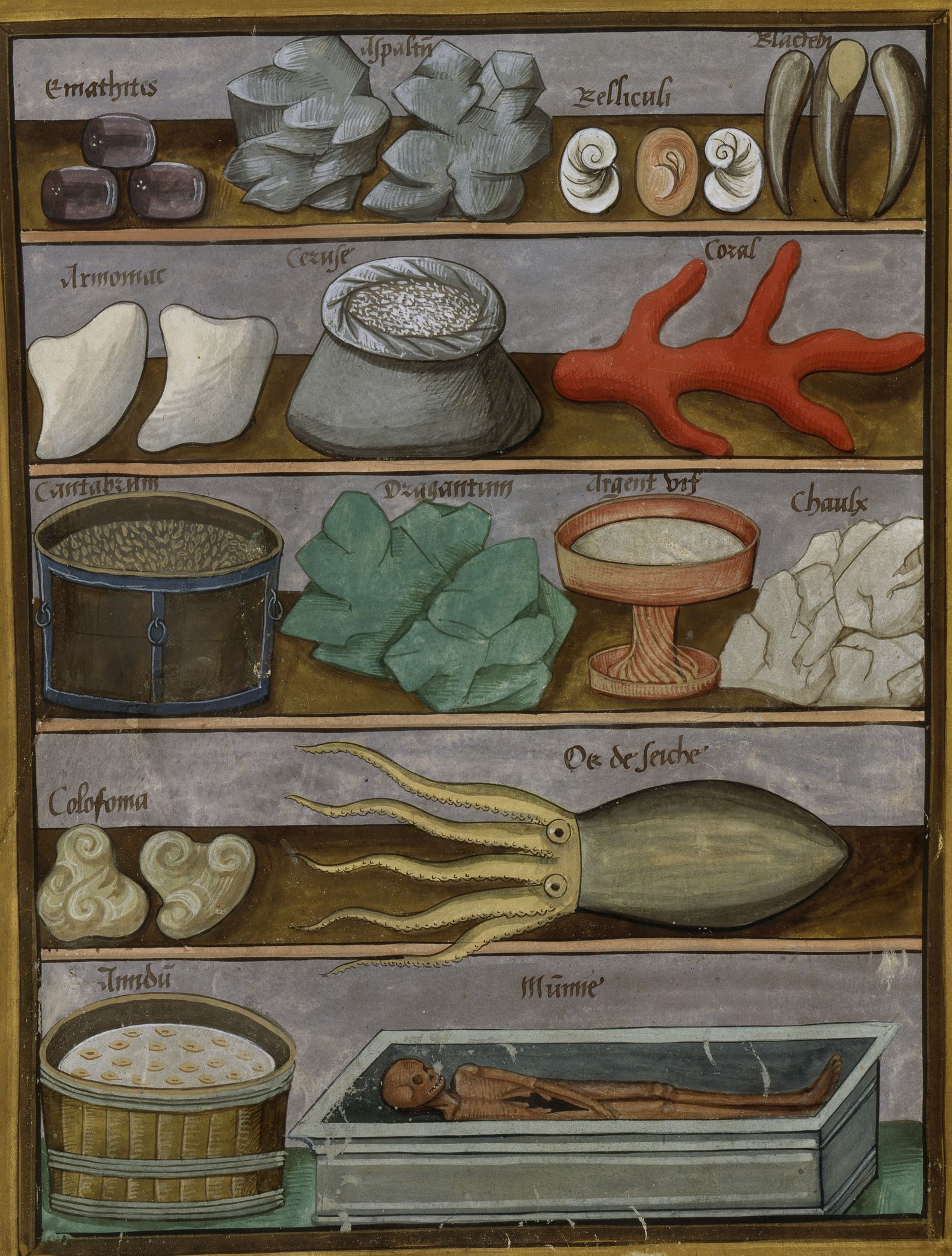

La branche de corail qui couronne la Daphné est de dimensions exceptionnelles (27,5 centimètres de hauteur) détail d. Elle fut peut-être trouvée à moyenne profondeur en Méditerranée. À une époque où l’exploration sous-marine est encore très limitée, se procurer une telle ramure relève de l’exploit. Le corail image 4 image 5 est l’une des merveilles de la nature qui suscitent la curiosité des seigneurs du XVIe siècle. Ils collectionnent avec passion coraux, coquillages, bézoards image 6… De telles merveilles sont généralement présentées dans des cabinets de curiosités ou montées en orfèvrerie image 7.

La virtuosité de l’artiste

En créant cette œuvre image principale, Wenzel Jamnitzer, un des plus grands orfèvres de Nuremberg, fait preuve de tout son savoir-faire. L’argent de la statuette a été fondu, puis repris au repoussé et ciselé pour obtenir les détails. La dorure partielle détail d détail e apporte un contraste entre les carnations, laissées en argent blanc, et le drapé. Certains détails tels que les bijoux étaient peut-être émaillés, ce qui rappelle le goût de Jamnitzer pour la couleur. Cet aspect de son œuvre est encore perceptible dans les petites branches d’argent peint et verni qui complètent le corail rouge vif. Jamnitzer s’efforce ici de rivaliser de virtuosité avec les plus belles créations d’une nature qu’il parvient même à imiter. Ce jeu avec la nature se retrouve dans un plat du Louvre image 8.

Une œuvre pour réfléchir

Création de l’homme et de la nature, la statuette image principale invite à une réflexion philosophique sur le thème de la transformation de la matière. Le corail renvoie à ce thème. Depuis l’Antiquité, sa nature est incertaine : végétale, animale, minérale ? Dans Les Métamorphoses (IV, 740-752), Ovide explique qu’il s’agit de plantes aquatiques qui se pétrifient à l’air libre. Or, aux pieds de la statuette détail c, apparaissent quelques coraux fossiles parmi d’autres roches (quartz avec inclusions de pyrite, azurite, malachite). Ces dernières rappellent la transformation possible des minéraux par l’homme, afin d’en extraire des métaux tels que l’argent.

La Daphné illustre donc une série de métamorphoses. À partir des minéraux, l’homme peut extraire le métal, qu’il transforme en une statuette qui devient à son tour une plante (laurier) représentée par du corail, une plante pétrifiée. Ce thème des mutations de la matière est alors très apprécié des princes, volontiers sensibles aux recherches alchimiques. Ces notions mènent à de possibles interprétations philosophiques.

Selon la pensée néoplatonicienne, chère à la Renaissance, l’homme peut, par des conversions intellectuelles successives, s’élever vers le monde des idées. Dans le mythe de Daphné, sa métamorphose pour échapper à l’ardeur amoureuse d’Apollon symboliserait la chasteté et la pureté. Le fils de Wenzel, Abraham Jamnitzer, a créé une seconde Daphné pour le prince électeur Auguste de Saxe, désireux d’en posséder une à son tour.

Mots-clés

Ressources

Glossaire

Alchimie : Art occulte ancien ayant pour objet la quête de la pierre philosophale, qui devait permettre de mener à bien des expériences de transformation du plomb en or dans un creuset. Dès le Moyen Âge, la pratique de l’alchimie symbolise l’initiation par étapes à la spiritualité et à la connaissance, mais elle annonce aussi les recherches de la chimie moderne.

Les Métamorphoses d’Ovide : Ovide (43 av. J.-C. – 17/18 ap. J.-C.) est un auteur latin qui écrit Les Métamorphoses vers le début de notre ère. En s’appuyant sur les légendes traditionnelles grecques et romaines, il raconte, en quinze chants ou livres (près de douze mille vers), les métamorphoses des dieux, des déesses, de héros ou de simples mortels. De nombreuses peintures et sculptures ont été créées sur ces sujets.

Néoplatonisme : Doctrine philosophique inspirée de la philosophie de Platon et des doctrines religieuses orientales, qui se développa à partir d’Alexandrie du IIIe au VIe siècle apr. J.-C. et dont le représentant le plus célèbre fut Plotin. Le néoplatonisme médicéen est un mouvement philosophique et artistique local à la Toscane qui regroupe penseurs d’une part, et artistes florentins d’autre part.

Orfèvre : Artiste ou artisan spécialisé dans le travail des métaux précieux.

Orfèvrerie : Art de travailler les métaux précieux.

Poinçon : Outil pointu servant à travailler la pierre ou le métal. Le mot désigne aussi la marque, faite au poinçon, qui renseigne sur le degré de pureté d’un métal ou identifie un orfèvre.

Renaissance : Mouvement artistique né au XVe siècle en Italie et qui se diffuse dans le reste de l’Europe au XVIe siècle. Il repose sur la redécouverte, l’étude et la réinterprétation des textes, monuments et objets antiques. À la différence de la pensée médiévale qui donne à Dieu une place centrale, c'est l'homme qui est au cœur de la pensée de la Renaissance.

Repoussé : Technique de métallurgie qui consiste à obtenir un motif en relief en travaillant une plaque de métal par l’arrière, en le « repoussant » à l’aide d’un poinçon.