La Chapelle royale de Versailles Hardouin-Mansart Jules

La Chapelle royale de Versailles

Auteur

Dimensions

Provenance

Technique

Matériaux

Datation

Lieu de conservation

Pourquoi la Chapelle royale du château de Versailles est-elle considérée comme le testament spirituel de Louis XIV ?

Dédiée à saint Louis, saint patron du roi Louis XIV, la Chapelle royale image principale fait partie des éléments majeurs de l’ensemble architectural du château de Versailles image 1. Il s’agit d’une chapelle palatine. Cet édifice majestueux « exalte la vertu de la religion comme principe de gouvernement ».

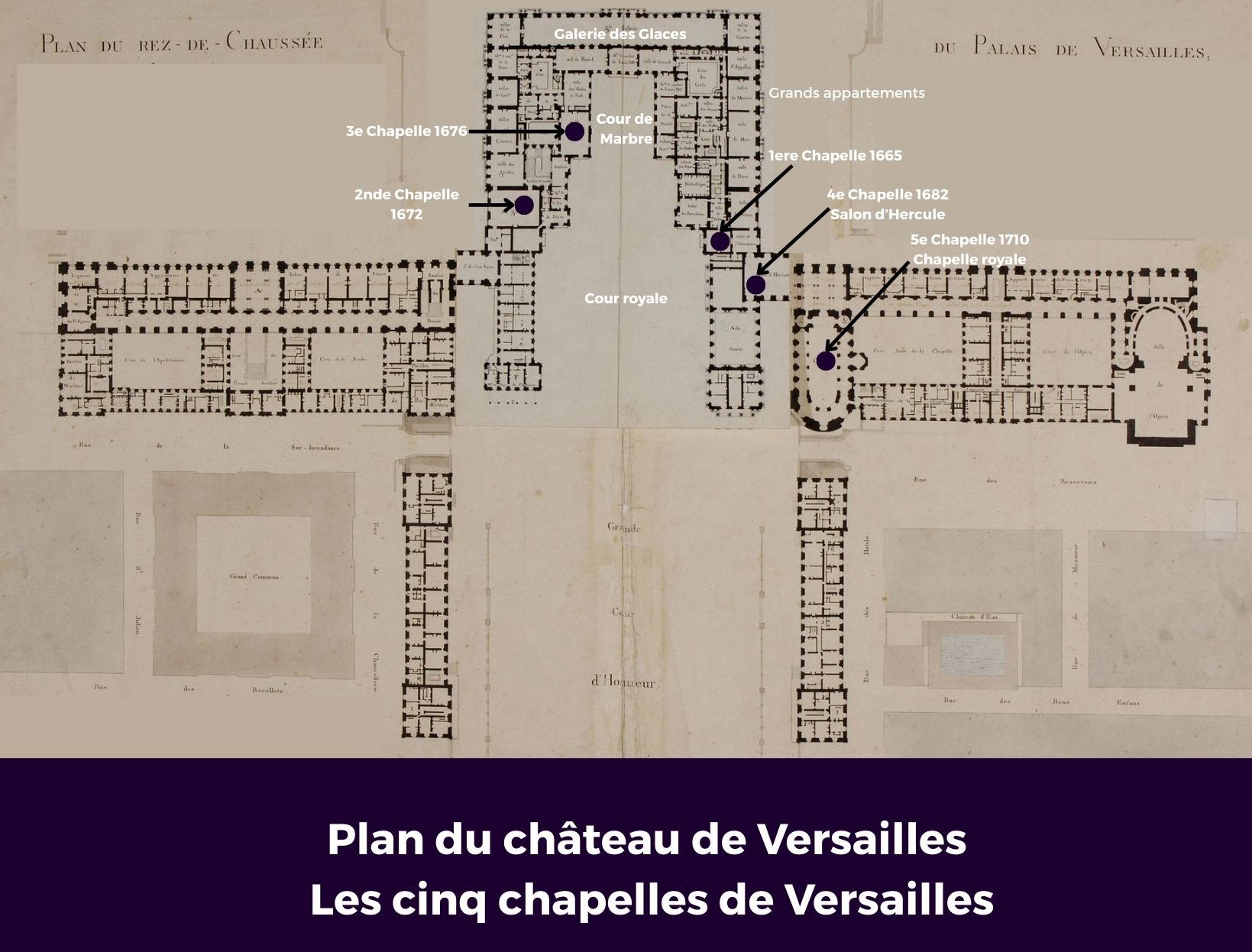

La cinquième chapelle du château

Cette chapelle royale est en fait la dernière chapelle qu’a connue Louis XIV, et ce seulement pendant cinq ans. Construite à la fin du règne du roi, cet édifice n’a pas connu les grandes cérémonies du Grand Siècle. Une première chapelle est aménagée en 1663 image 2. On l’installe en 1670 dans la salle des gardes de la reine, puis dans la salle du sacre. Celle de 1682, la quatrième image 3, dans l’actuel salon d’Hercule image 4 accueille des cérémonies prestigieuses, comme les mariages royaux. Conçue comme provisoire, cette chapelle a pourtant servi pendant 28 années. C’est là que l’on entendit les prédicateurs comme Louis Bourdaloue ou Jean-Baptiste Massillon, et le musicien Lully .

Vers 1675, Madame de Maintenon fait venir un nouveau confesseur pour le roi, le père de La Chaise, qui va impulser une religiosité nouvelle. En 1689, quatre ans après la révocation de l’édit de Nantes, le chantier d’une nouvelle chapelle est décidé.

Jules Hardouin-Mansart image 5, chargé de ce projet, ne commence la construction que dix ans plus tard. L’architecte meurt en 1708, et c’est son beau-frère et assistant Robert de Cotte qui achève l’édification. L’église est bénite le 5 juin 1710, mais les échafaudages sont encore en place en 1712.

L’architecte du roi

Jules Hardouin-Mansart image 5 a été l’architecte favori de Louis XIV et incarne le classicisme français de la fin du XVIIe siècle. Petit-neveu de l’architecte François Mansart, il se forme auprès de lui et accole son nom à son patronyme. On lui doit une centaine d’édifices civils et religieux, parmi lesquels l’église Saint-Louis des Invalides image 6 à Paris qu’il complète par le fameux dôme, un véritable chef-d’œuvre. Nommé Premier architecte du roi en 1681 puis surintendant des Bâtiments du roi en 1699, Hardouin-Mansart passe plus de trente ans à Versailles, à construire et modifier les bâtiments du château. Il est l’auteur notamment de la célèbre galerie des Glaces en 1678 et du Grand Trianon image 7, achevé en 1688.

La Sainte-Chapelle comme modèle

La Chapelle royale peut atteindre 40 mètres de hauteur grâce au système de colonnade intérieure imaginé par Jules Hardouin-Mansart image 8. Le bâtiment domine le château image 9 de sa hauteur. Son style s’inspire de la Sainte-Chapelle de Paris image 10, en évoquant une châsse-reliquaire. Son plan ramassé, sa haute élévation, ses verrières, sa haute toiture et ses contreforts détail b évoquent cet édifice du milieu du XIIIe siècle. Le toit de la chapelle est agrémenté de plombs dorés ornés de lys (symboles royaux), de palmettes, de couronnes et de chérubins détail b. Ce monument semble aussi très inspiré par la basilique Saint-Pierre de Rome. Il emprunte au Bernin les sculptures qui rythment le décor extérieur de la chapelle image 11. Ce sont 28 sculptures qui surmontent la balustrade. Ces statues représentent les apôtres, les évangélistes, les pères de l’Église et les Vertus détail c. Autrefois, un lanternon haut de 12 mètres et deux groupes d’anges de Coustou et Lepautre complétaient le décor image 12. Cet ensemble a été supprimé en 1765 pour soulager la charpente.

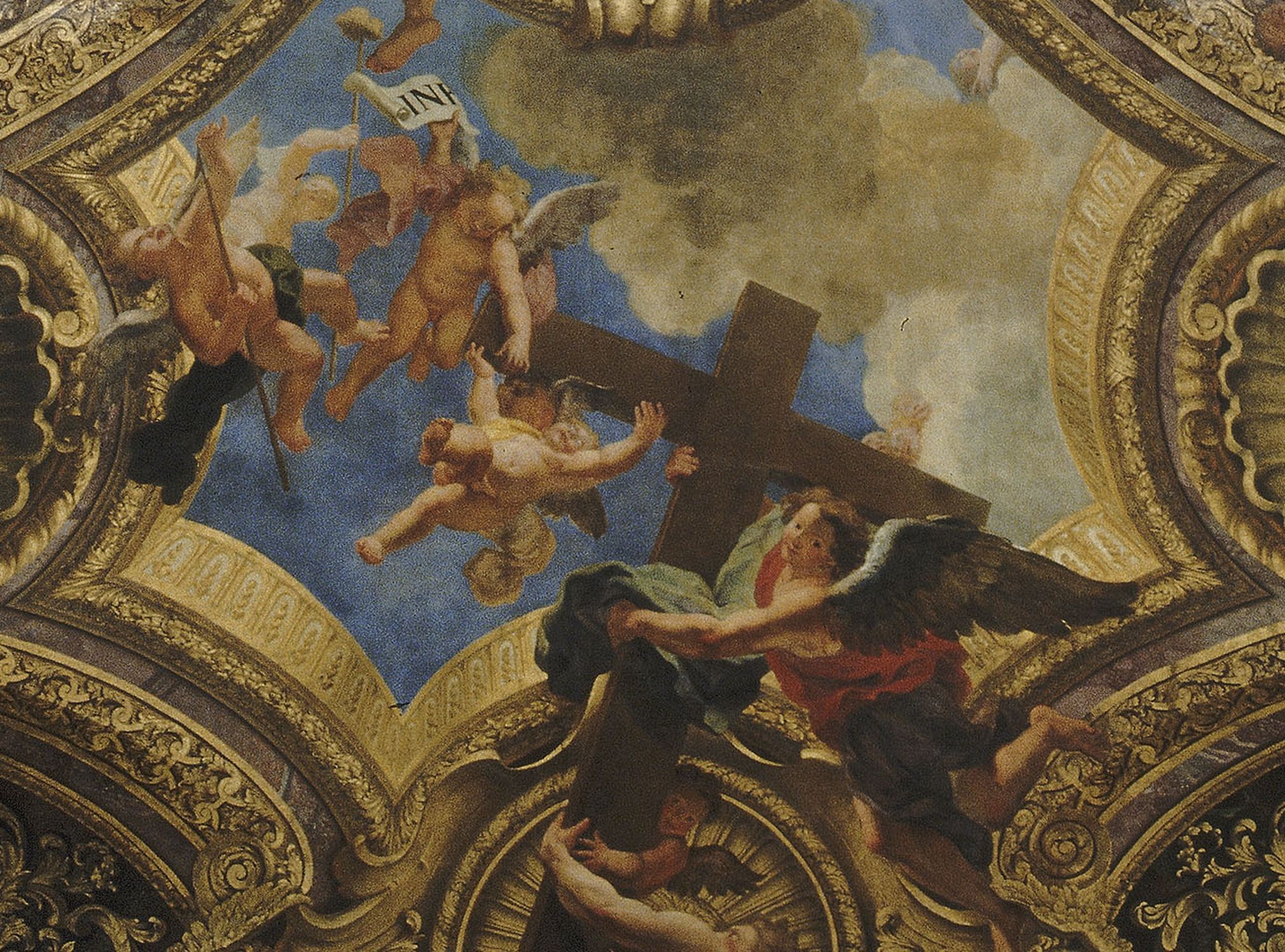

À l’intérieur également, les marbres polychromes image principale, la voûte d’esprit baroque et l’exubérance décorative du maître-autel s’inspirent du baroque italien du XVIIe siècle. Ce décor de la chapelle est en harmonie avec les fastes décoratifs du palais. Le pavement est en marqueterie de marbre détail d aux motifs géométriques, et on y retrouve notamment le monogramme du roi devant le maître-autel. Une double élévation rythme l’ensemble, avec des arcades au rez-de-chaussée et une tribune soutenue par des colonnes corinthiennes au premier étage. Chaque pilier de pierre blanche est surmonté d’une colonne à chapiteau corinthien image principale qui structure ce premier étage détail e. Les piliers devaient être plaqués de marbre et ont été sculptés de bas-reliefs détail f. Dans les écoinçons, de la nef, des anges incarnent les scènes de la Passion détail g, alors que les apôtres sont peints sur les plafonds de la tribune. Certains des anges semblent mimer les scènes de la Passion.

Les verrières rappellent la Sainte-Chapelle. Le verre blanc, frangé de fleurs de lys en jaune d’argent, représente un luxe à cette époque et assure une grande luminosité détail h. En effet, il est encore très difficile d'obtenir un verre pur, il est souvent teinté par des débris d'oxydes métalliques, en vert (fer) ou en mauve. Pour obtenir un verre blanc, il faut lui faire subir des traitements spéciaux, long et coûteux, notamment par ajout de dioxyde de manganèse.

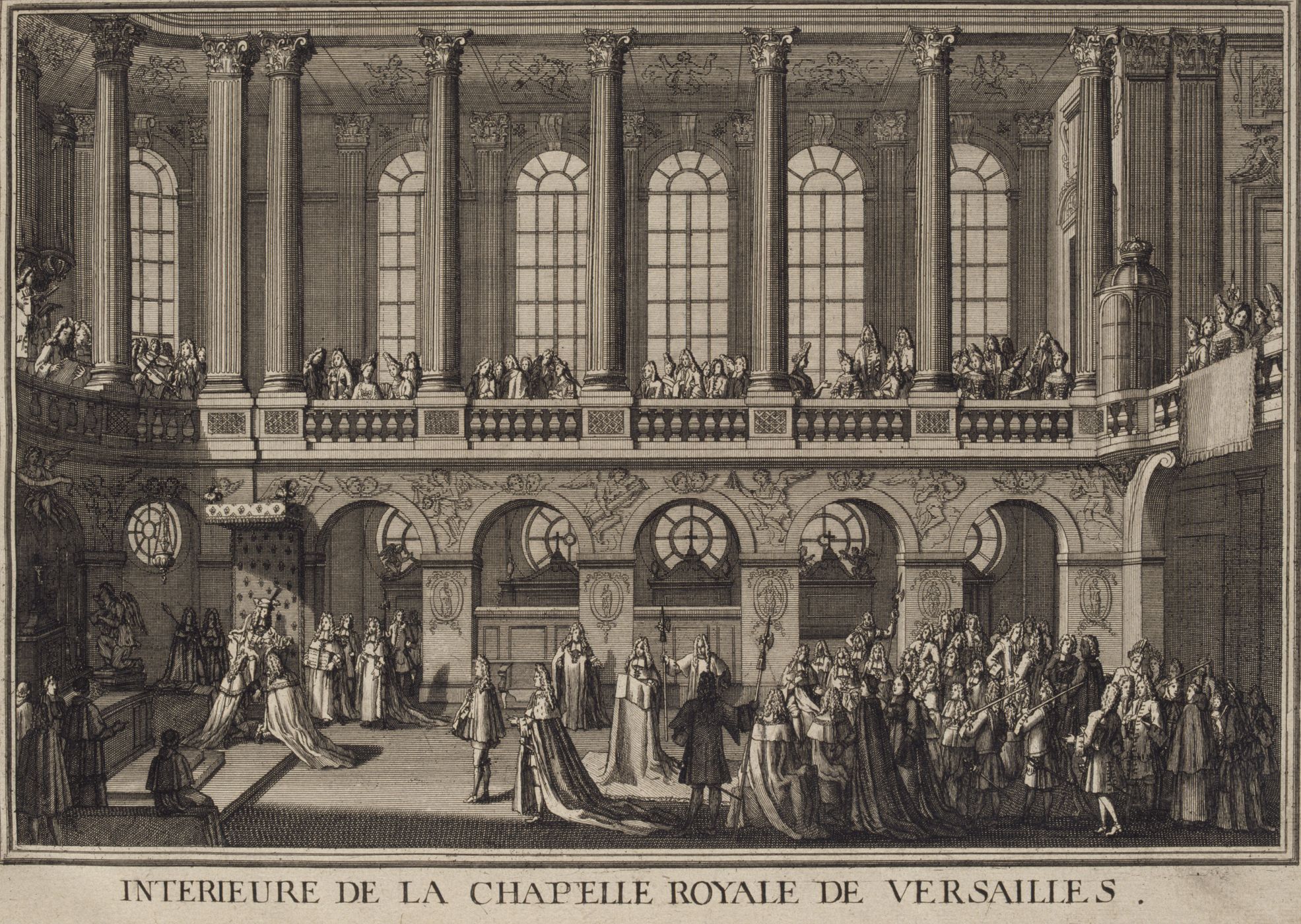

Au premier étage, la tribune royale est située face à l’autel détail i. Elle est entourée d’une balustrade de bronze doré et son sol est couvert d’un somptueux tapis détail j. Le roi et la reine avaient un accès direct depuis leurs appartements détail i à cette tribune. La famille royale y assiste à la messe chaque matin. Le roi descend dans la nef pour les grandes fêtes (baptêmes, mariages). Les dames sont à la tribune du pourtour, les officiers et le public en bas image 13.

Un décor royal

L’exaltation du roi se fait au moyen d’un discours théologique savant. Le décor peint et sculpté illustre « le fils de Dieu incarné pour le salut de tous les hommes » avec des scènes de la vie du Christ et de la Vierge. L’iconographie religieuse est complétée par les anges, les apôtres, les saints et les allégories de vertus. 110 reliefs ornent le rez-de-chaussée, sur les murs, les piliers et les autels. Les décors peints sont confiés à Charles de La Fosse, qui a orné la coupole des Invalides entre 1702 et 1705. Âgé de 70 ans, il partage le travail avec Jean Jouvenet et Antoine Coypel. Dans l’abside est peinte La Résurrection du Christ détail k. Une vaste composition colorée se déploie sur la voûte de la nef détail l. Un trompe-l’œil d’arcs-doubleaux imitant le marbre et l’or a été réalisé par Philippe Meusnier détail m. Au centre de la voûte, Coypel représente Dieu le Père dans sa gloire, vêtu de blanc sur un fond bleu qui crée la profondeur détail n. De chaque côté, des anges portent la colonne et la croix de la Passion détail o détail p. Aux extrémités, sont représentés en camaïeu Charlemagne (côté abside) et saint Louis (côté tribune) détail q détail r. La tribune royale est illustrée d’une Pentecôte par Jean Jouvenet détail s, c’est-à-dire la descente du Saint-Esprit sur la Vierge et les apôtres. La tribune du pourtour est ornée, par les frères Bon et Louis de Boullogne, des 12 apôtres en apothéose sur fond bleu, qui prolongent ainsi le ciel de la nef. Au-dessus de l’orgue, ils peignent également un concert d’anges.

Louis XIV sera très satisfait de ce décor peint.

Un mobilier luxueux

Le maître-autel, en marbre et bronze doré, occulte une arcade par son ampleur détail t. Il est surmonté d’une Gloire céleste adorée par des anges et des chérubins dans les nuées. Cette œuvre de Corneille Van Cleves (1709) évoque la Trinité. La Déploration du Christ mort détail u sur l’antependium clôt le cycle de la Passion, représenté sur les piliers. Lors des messes, les courtisans tournaient le dos à cet autel pour être face au roi.

L’orgue se situe au-dessus du maître-autel et le prolonge par son décor de dorure détail v. Le buffet, blanc et or, représente le roi David jouant de la harpe, deux Victoires et les armes de France. L’instrument construit par Clicquot et Tribuot est transformé en 1736 et 1762, et miraculeusement préservé à la Révolution française. Il est remanié en 1872 puis en 1935, et reconstitué en 1994. L’orgue était tenu au temps de Louis XIV par François Couperin, compositeur de musique baroque.

À la mort de Louis XIV, en 1715, la cour quitte Versailles et la chapelle reste fermée 9 ans, jusqu’en 1724. En 1770, le mariage du duc de Berry (Louis XVI) et de Marie-Antoinette y sera la dernière grande solennité image 14. À la Révolution, le mobilier est dispersé, les emblèmes royaux martelés. Toutefois, le saccage est limité. En 1795, la Chapelle royale devient temple civique, et elle est intégrée au musée spécial de l’École française aménagé dans le château en 1797.

La grande restauration de 2017 (couverture, charpente, statues, vitraux, électrification) redonne tout son lustre à cette chapelle considérée comme le monument le plus élaboré et le plus soigné de Versailles, sorte de testament spirituel et artistique de Louis XIV.

La Chapelle royale, une vidéo du Réseau Canopé et du château de Versailles, 2mn

Mots-clés

Marie-Bélisandre Vaulet-Lagnier

Permalien : http://panoramadelart.com/analyse/la-chapelle-royale-de-versailles

Publié le 25/08/2025

Ressources

Glossaire

Art baroque : (du mot portugais « barocco »qui désigne une perle irrégulière) : Style qui se développe au XVIIe siècle en Italie, puis dans de nombreux pays européens. Parlant plus aux sentiments qu’à la raison, il privilégie l’exubérance des formes, la représentation du mouvement et les effets de surprise. Il fait appel à tous les arts dans leur ensemble.

Classicisme : Au XVIIe siècle, courant de pensée qui fait de l’Antiquité le modèle de toute forme artistique (littérature, musique, architecture et arts plastiques). Il coexiste avec le baroque auquel il oppose une certaine forme de rigueur et de pondération. En France, il trouve sa meilleure expression sous le règne de Louis XIV, au travers des différentes académies.

Jaune d’argent : Procédé de coloration du verre aux nuances variant du jaune clair au safran, à l’ocre et au citron. Les maîtres-verriers l’utilisent dans l’art du vitrail occidental dès le XIVe siècle. Cette teinture est composée de sels d’argent mélangés avec de l’ocre ou de l’argile calcinée. On l’applique au pinceau sur une même pièce de verre sans avoir besoin de la séparer par un plomb.

Trompe-l'oeil : Art qui met en jeu des techniques de perspective afin d’imiter la réalité et donner cette illusion au spectateur

Antependium : Panneau décoratif placé sur le devant de l’autel.

Arc-doubleau : Sorte de contreforts saillants utilisés sous la courbure intérieure d’une voûte pour assurer sa solidité et particulièrement utilisé dans l’architecture romane.

Passion : Dernière partie de la vie du Christ. Le Nouveau Testament rapporte les souffrances endurées par Jésus depuis son arrestation jusqu’à sa mise au tombeau.

Écoinçon : Encoignure (angle formé entre deux murs) sculptée dans une niche.