La Danse Carpeaux Jean-Baptiste

La Danse

Couverture de "L'Éclipse" du 11 septembre 189

Auteur

Dimensions

Provenance

Technique

Matériaux

Datation

Lieu de conservation

Pourquoi ce chef-d’œuvre de la sculpture a-t-il choqué les contemporains de Carpeaux ?

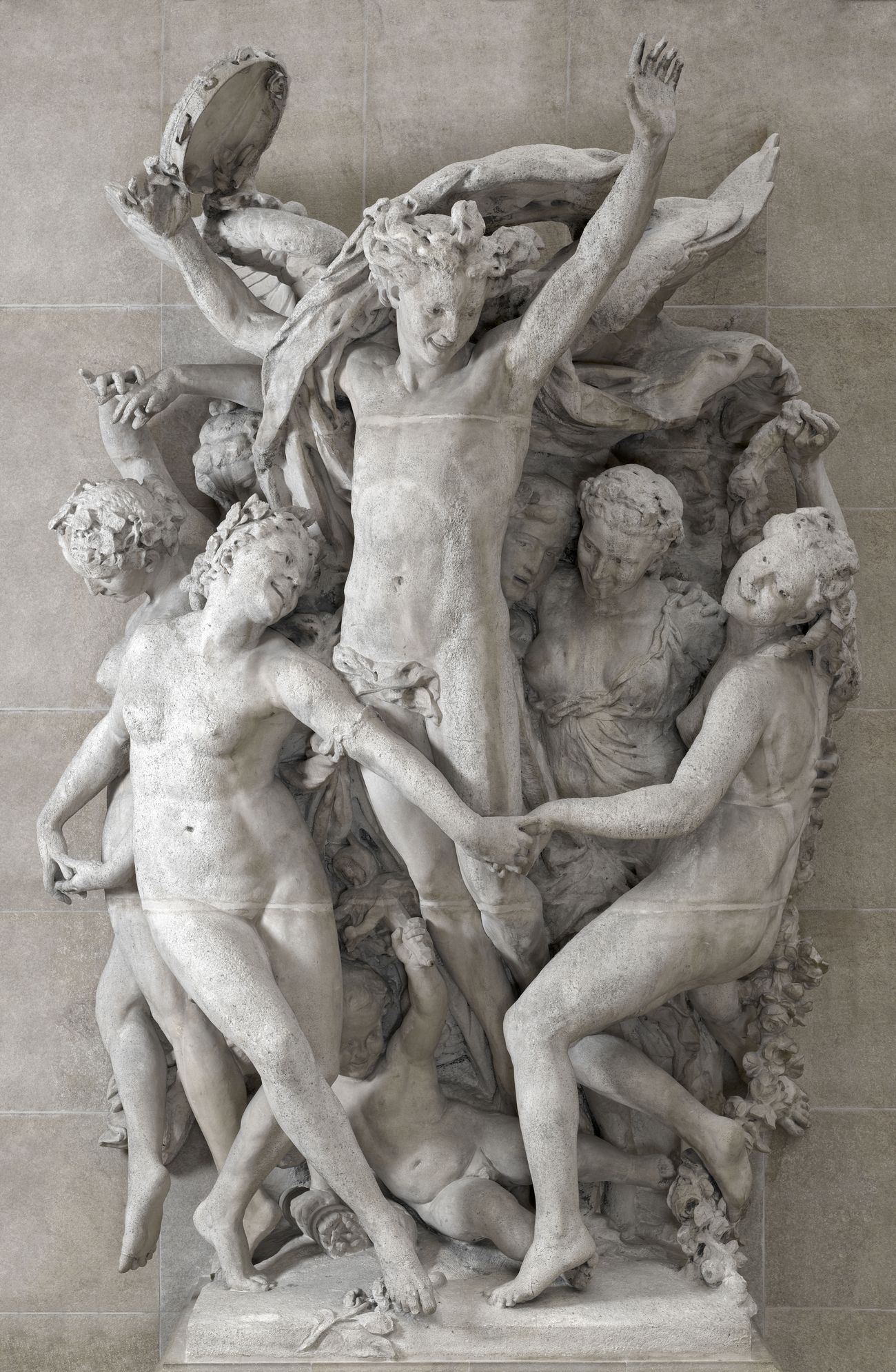

Le groupe sculpté de La Danse image principale est sans doute la sculpture la plus célèbre de l’Opéra Garnier à Paris. Toutefois, sa création, son installation et sa conservation ont entraîné de multiples difficultés.

Plus baroque que classique

Né à Valenciennes, Jean-Baptiste Carpeaux entre aux Beaux-Arts de Paris, dans l’atelier de Rude, en 1844. Il remporte le prix de Rome avec Hector implorant les dieux en faveur de son fils Astyanax image 1 en 1854. Il s’affirme avec talent à son retour en France en 1862, où il devient un portraitiste recherché.

À l’époque de Napoléon III, sous le Second Empire, l’académisme de l’École des beaux-arts est très présent dans les différentes manifestations artistiques (peinture, sculpture…). L’enseignement conventionnel forme de nombreux artistes prêts à répondre aux multiples commandes publiques. La recherche est à la symétrie, à la retenue, au sentiment noble d’honneur, de courage et de vertu, et l’inspiration celle de l’Antiquité.

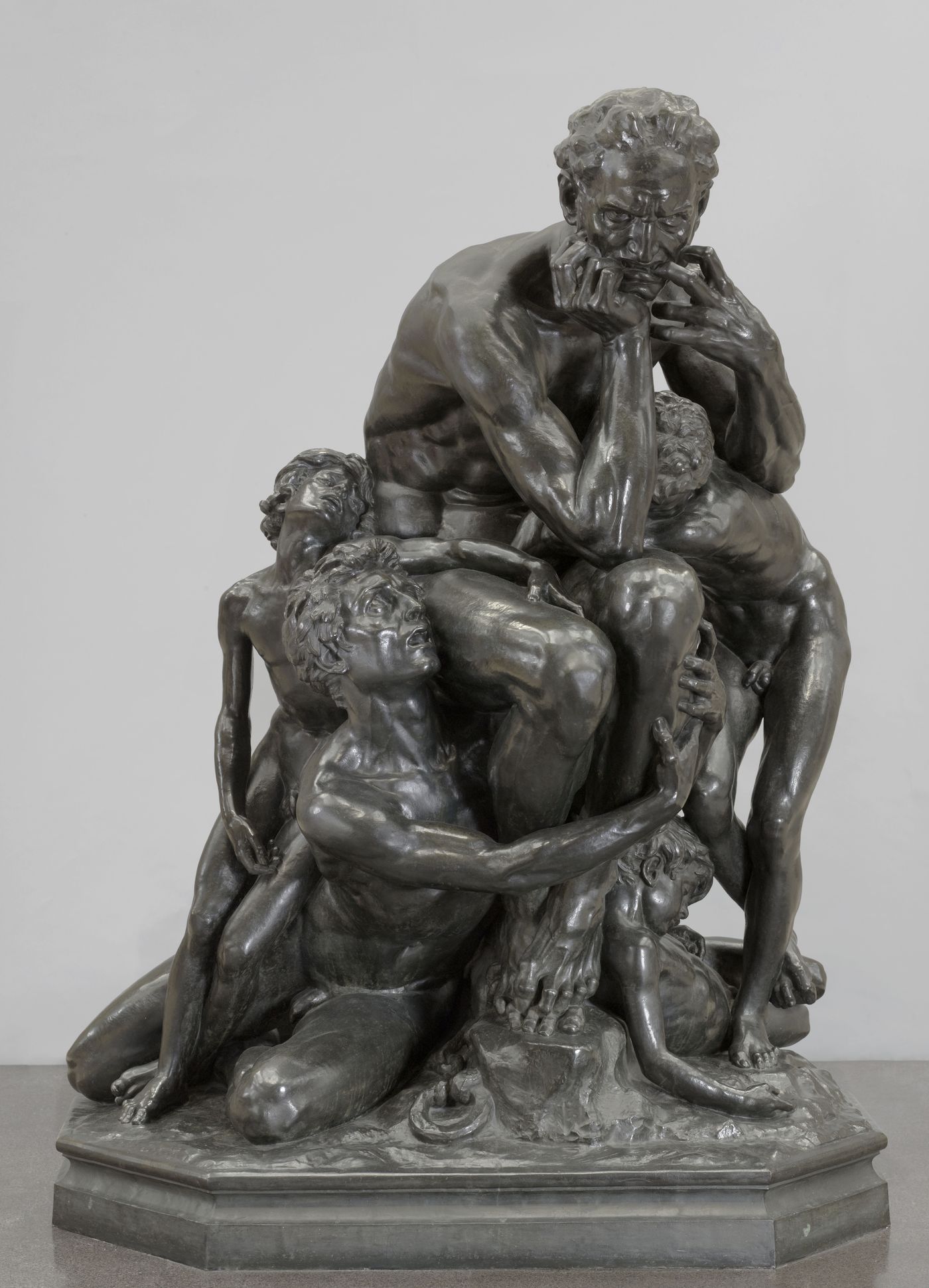

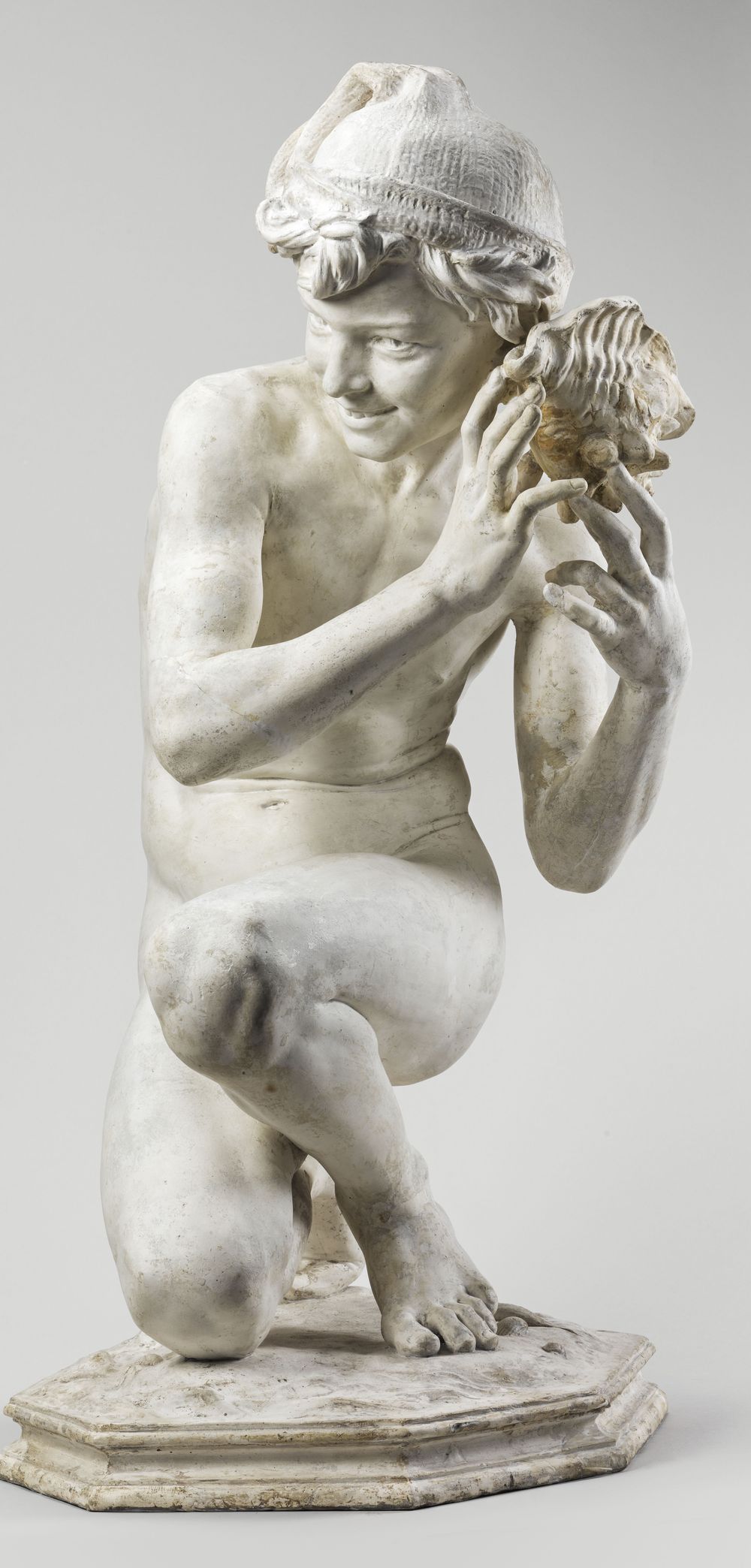

Carpeaux va développer, à l’opposé de l’académisme officiel, un style sensuel et expressif qui s’inspire des mouvements baroque et rocaille. Il est aussi marqué à Rome par les grands maîtres de la Renaissance. Parmi ses sculptures les plus célèbres, il faut compter Ugolin et ses enfants image 2, qui rappelle la terribilità (sens du tragique) de Michel-Ange, la figure naturaliste de Flore au Louvre image 3, et encore le charmant Pêcheur à la coquille image 4. Travaillant le portrait image 5, la sculpture en pied image 6, le groupe image 7 et le grand décor d’architecture image 3, il est sans doute le sculpteur le plus marquant et le plus polyvalent de son époque.

Une commande pour l’Opéra

En 1863, Carpeaux avait déjà reçu une commande de décor architectural pour les couronnements des portes du pavillon de Flore du Louvre image 8. Ses nus sont alors jugés trop sensuels et l’on décèle déjà dans Le Triomphe de Flore image 3 la gaieté et le naturalisme de la future Danse. Napoléon III, cible de l’attentat d’Orsini à l’ancien Opéra de la rue Le Peletier, en 1858, souhaite une salle plus sécurisée.

Charles Garnier, jeune architecte lauréat du prix de Rome, remporte le concours pour édifier le nouvel Opéra de Paris. Le projet est caractéristique de l’architecture éclectique du Second Empire, qui mêle styles et matériaux de la Renaissance, du classicisme français et du baroque italien. Pour la façade, Garnier sollicite quatre sculpteurs lauréats du prix de Rome, qui réalisent chacun un groupe : L’Harmonie pour François Jouffroy, La Musique instrumentale pour Eugène Guillaume, La Danse pour Jean-Baptiste Carpeaux et Le Drame lyrique pour Jean-Joseph Perraud image 9.

Légèreté et envol sculptés dans la pierre

Carpeaux livre son modèle en plâtre en demi-grandeur aux praticiens chargés de le réaliser en pierre. La complexité de la tâche, à laquelle Carpeaux participe lui-même, entraîne un surcoût important, en partie assumé par la future épouse fortunée du sculpteur. En 1868, le groupe est taillé dans la pierre de l’Échaillon, une pierre calcaire du Vercors ; il sera achevé en 1869. Carpeaux a choisi la spontanéité du mouvement et la frénésie endiablée pour évoquer la danse.

Une ronde de ménades, prêtresses de Bacchus, tourne autour du génie de la danse, saisi dans un saut. Un putto détail b agite une marotte, ajoutant le bruit à cette danse bachique. Les jeunes femmes, bien que potelées, s’agitent avec légèreté en riant de toutes leurs dents détail c. Au centre du groupe, le génie, saisi comme en apesanteur, à l’image d’un danseur étoile, brandit un tambourin dans un flot de draperies soufflées par l’agitation détail d.

Mais le cahier des charges demandait de limiter le groupe à trois personnages (il y en a 9), sans relief excessif (ils débordent largement de la terrasse) et affirmer l’élévation verticale (l’ensemble est tournoyant) du bâtiment avec une grandeur calme (le groupe est très agité). L’œuvre livrée, bien que très novatrice, ne répondait pas à la commande.

Objet de scandale

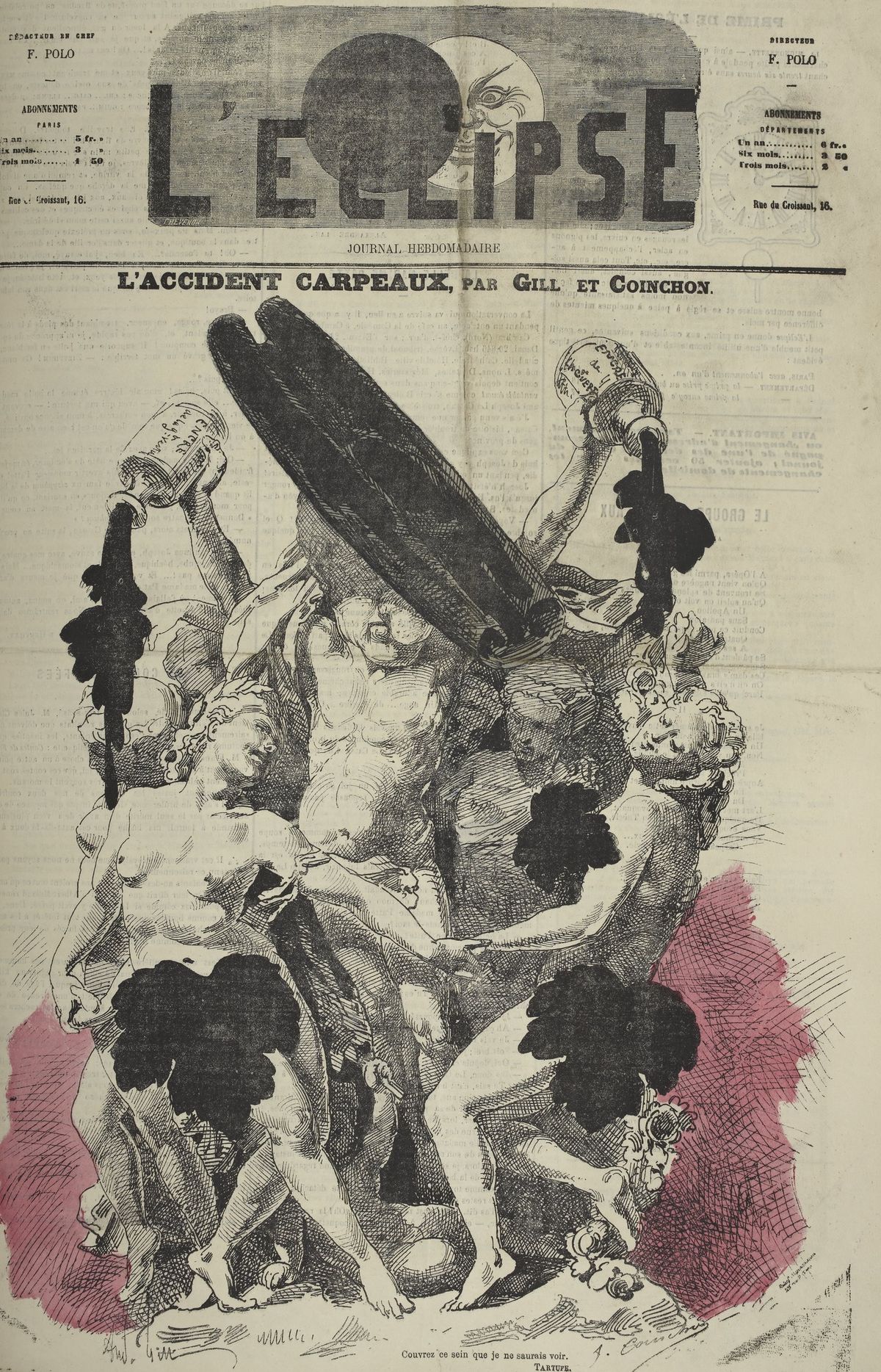

La Danse est dévoilée le 27 juillet 1869. Le public est choqué par le réalisme des nus, jugés inconvenants. Les critiques sont violentes : « Ces ménades aux chairs flasques, molles et usées, aux seins tombants, au ventre plissé (oh ! rien n’a été omis), dont les bras et les mains peuvent à peine s’entrelacer, dont les jambes, qui fléchissent, semblent s’avachir en quelque sorte sous leurs corps fatigués, ces ménades, dis-je, ne sont-elles pas ivres ? N’ont-elles pas abusé de tout ? […] Elles sentent le vice et puent le vin. » (Charles. A. de Salelles.) Émile Zola affirme que la façade de l’Opéra est « honteusement vulgaire ». Dans la nuit du 26 au 27 août, un flacon d’encre noire est lancé sur la sculpture image 10. Cet acte de vandalisme provoque une salissure qui a été nettoyée depuis.

Carpeaux doit demander le soutien de l’empereur Napoléon III et du jeune prince pour éviter que La Danse ne soit retirée. La guerre franco-prussienne (1870), la chute de l’Empire, la mort de l’empereur éloignent la décision. En 1872, le débat reprend et Garnier veut remplacer le groupe par celui de Gumery. Mais la mort de Carpeaux en 1875 sacralise l’œuvre à scandale.

La Danse menacée

Au milieu du XXe siècle, les automobiles ont remplacé les voitures attelées, la pollution dans Paris est exponentielle, les fumées encrassent la surface blanche du calcaire, les pluies acides creusent des caries sur l’épiderme de la sculpture. Il est décidé alors de la mettre à l’abri au Louvre. Dès 1963, une commande est passée à l’atelier de Paul Belmondo pour créer une copie, qui remplace désormais l’œuvre de Carpeaux à l’Opéra. En 1964, le chef-d’œuvre de Carpeaux prend place, après restauration, dans le pavillon de Flore, décoré un siècle plus tôt par ce sculpteur image 8

Depuis l’ouverture du musée d’Orsay en 1986, La Danse est présentée en fond de nef avec d’autres œuvres de l’artiste.

Entrez dans la danse, à l'occasion de l'exposition Corps en mouvement. La danse au musée, un Mooc du musée du Louvre, 3mn

Mots-clés

Marie-Bélisandre Vaulet-Lagnier

Permalien : https://panoramadelart.com/analyse/la-danse

Publié le 28/10/2025

Ressources

Glossaire

Art baroque : (du mot portugais « barocco »qui désigne une perle irrégulière) : Style qui se développe au XVIIe siècle en Italie, puis dans de nombreux pays européens. Parlant plus aux sentiments qu’à la raison, il privilégie l’exubérance des formes, la représentation du mouvement et les effets de surprise. Il fait appel à tous les arts dans leur ensemble.

Praticien : Terme employé à la fin du XIXe siècle pour désigner, dans l’atelier d’un sculpteur, un assistant qui maitrise les techniques et travaille sous la direction du maître.

Prix de Rome : Pension royale attribuée au terme d’un concours organisé par l’Académie à partir de 1663 et qui permettait aux lauréats de séjourner à l’Académie de France à Rome, installée à la villa Médicis en 1803.

Rocaille : Mouvement artistique du XVIIIe siècle qui s’épanouit en France, à partir de la Régence, dans les ornements architecturaux et les arts décoratifs en privilégiant les jeux de courbes. En peinture, les artistes illustrent des sujets légers et séduisants, galants ou exotiques, dans un traitement où l'aspect décoratif voire anecdotique l’emporte.

Second Empire : Régime politique impérial français né du coup d’état du 2 décembre 1852 qui met fin à la Seconde république. Napoléon III, neveu de Napoléon Ier, devient l’empereur des Français. Le second empire prend fin le 4 septembre 1870, lors de la débâcle de Sedan pendant la guerre de 1870 contre la Prusse. C’est un régime autoritaire dans lequel l’empereur exerce un pouvoir absolu.