La Mosaïque du Grand Palais Fournier Louis-Édouard-Paul Guilbert-Martin (atelier)

La Mosaïque du Grand Palais

Dimensions

Provenance

Technique

Matériaux

Datation

Lieu de conservation

Que se cache-t-il sous les colonnes de la façade du Grand Palais ?

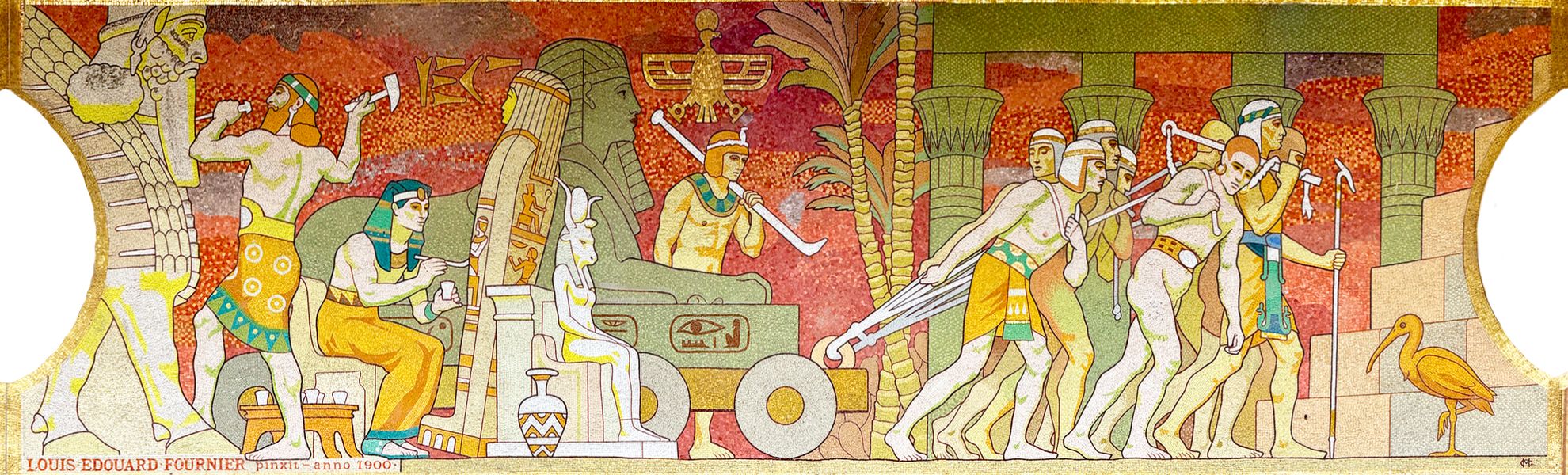

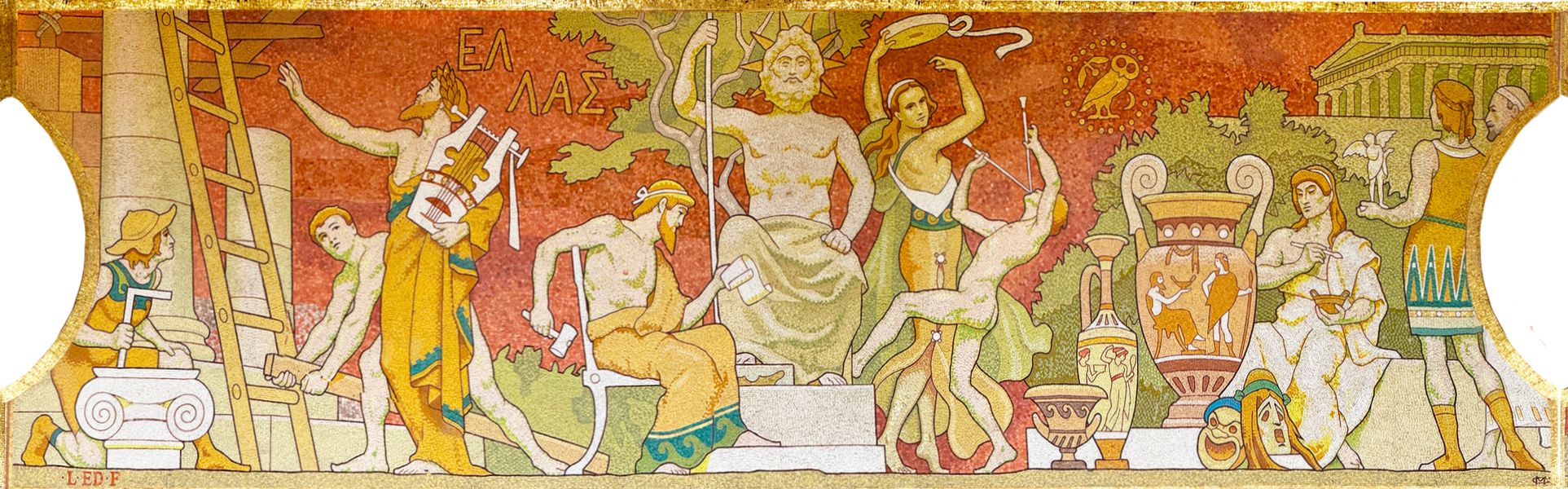

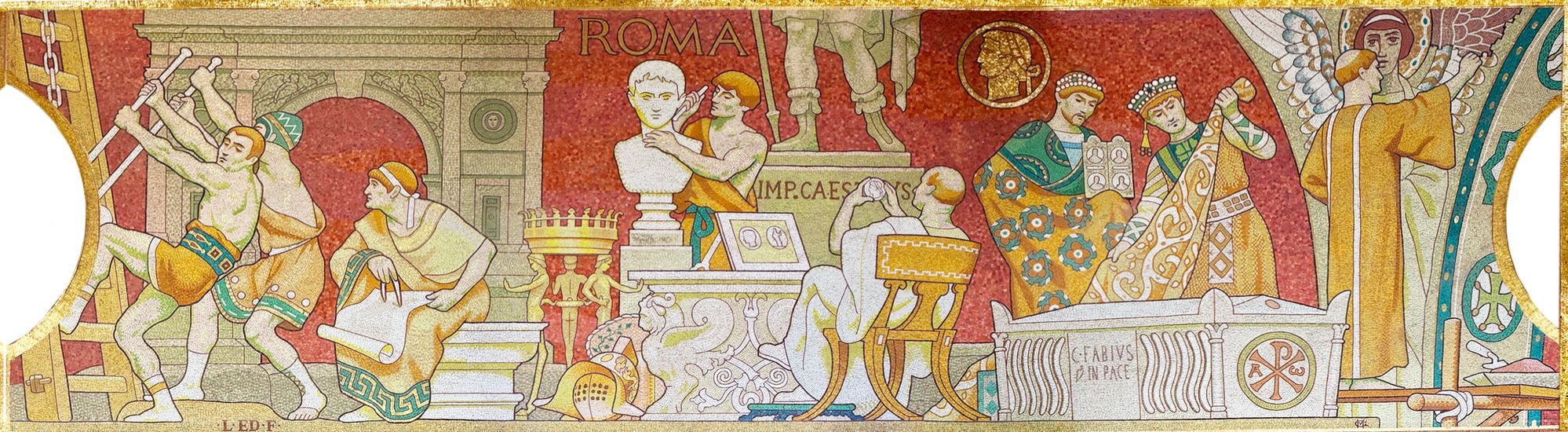

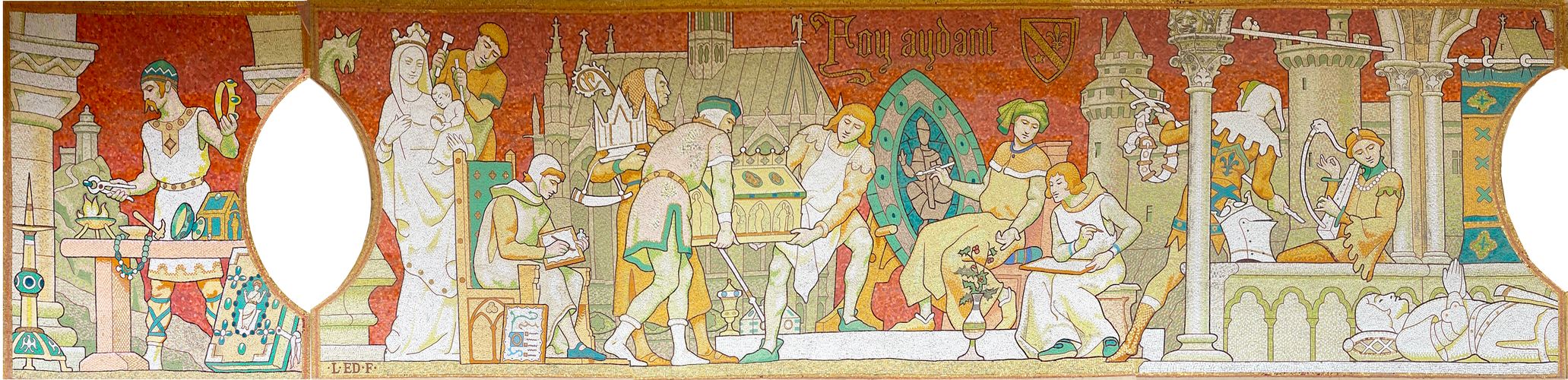

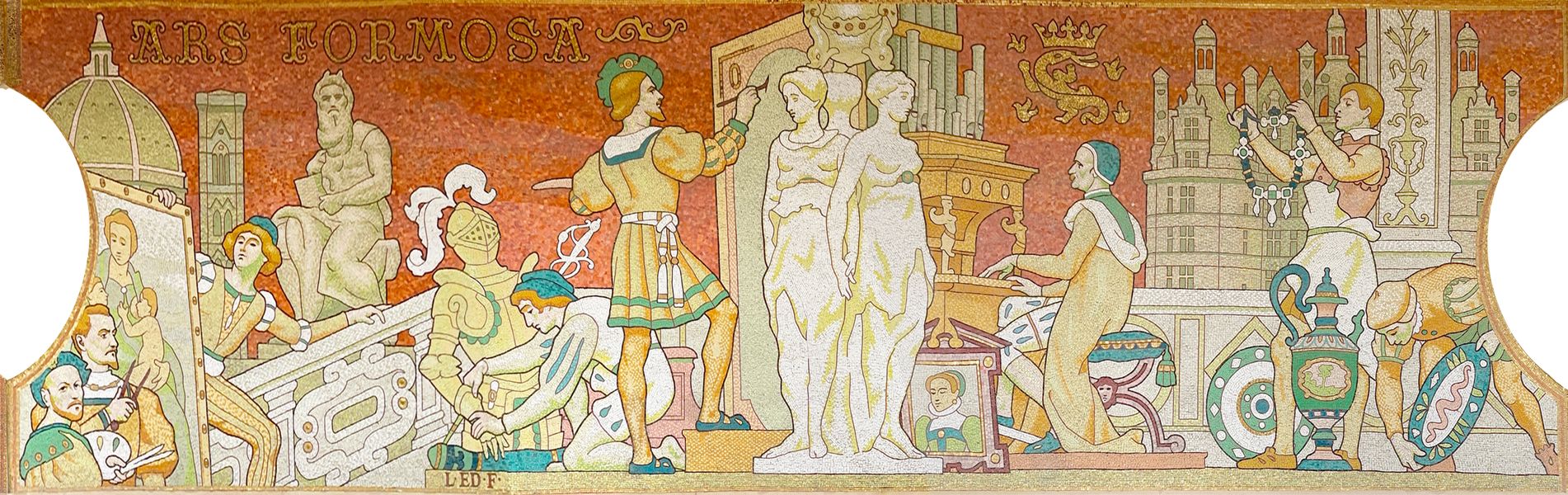

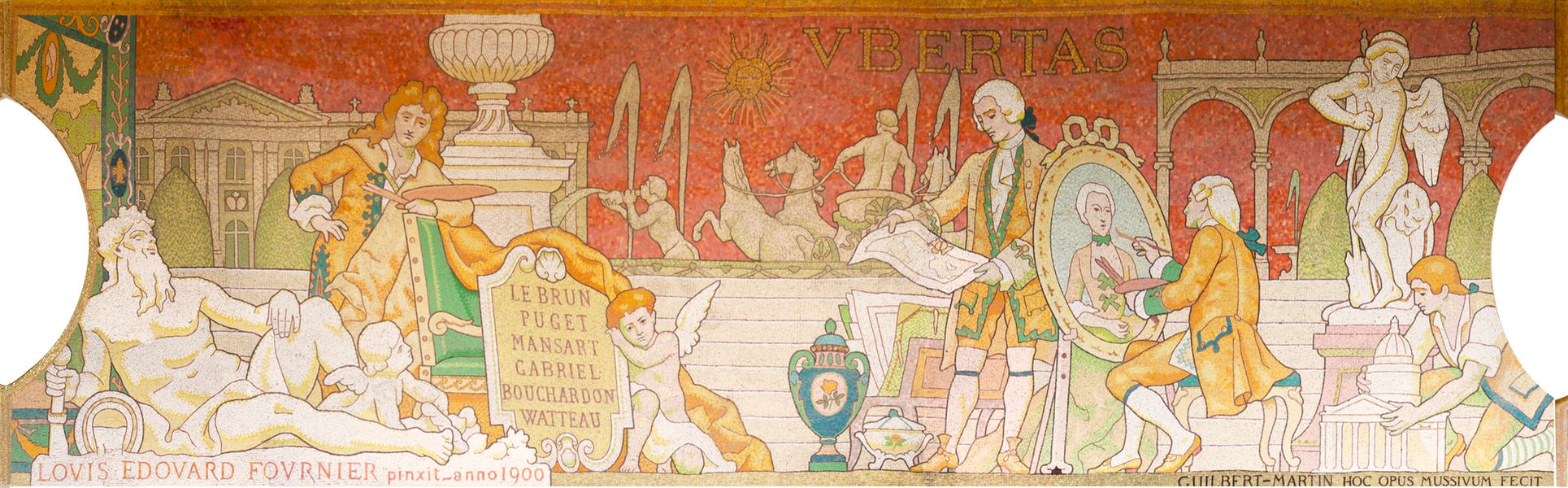

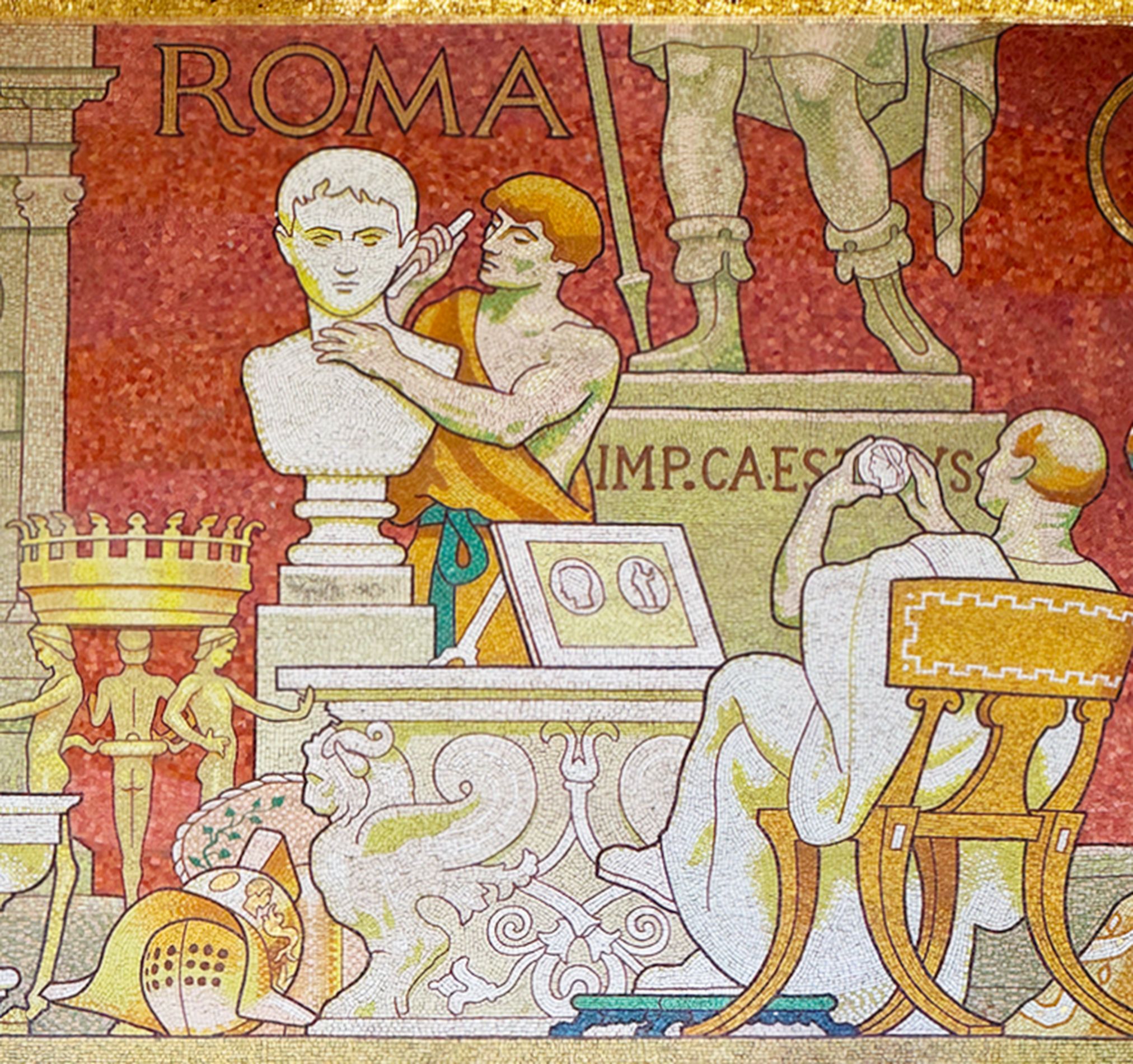

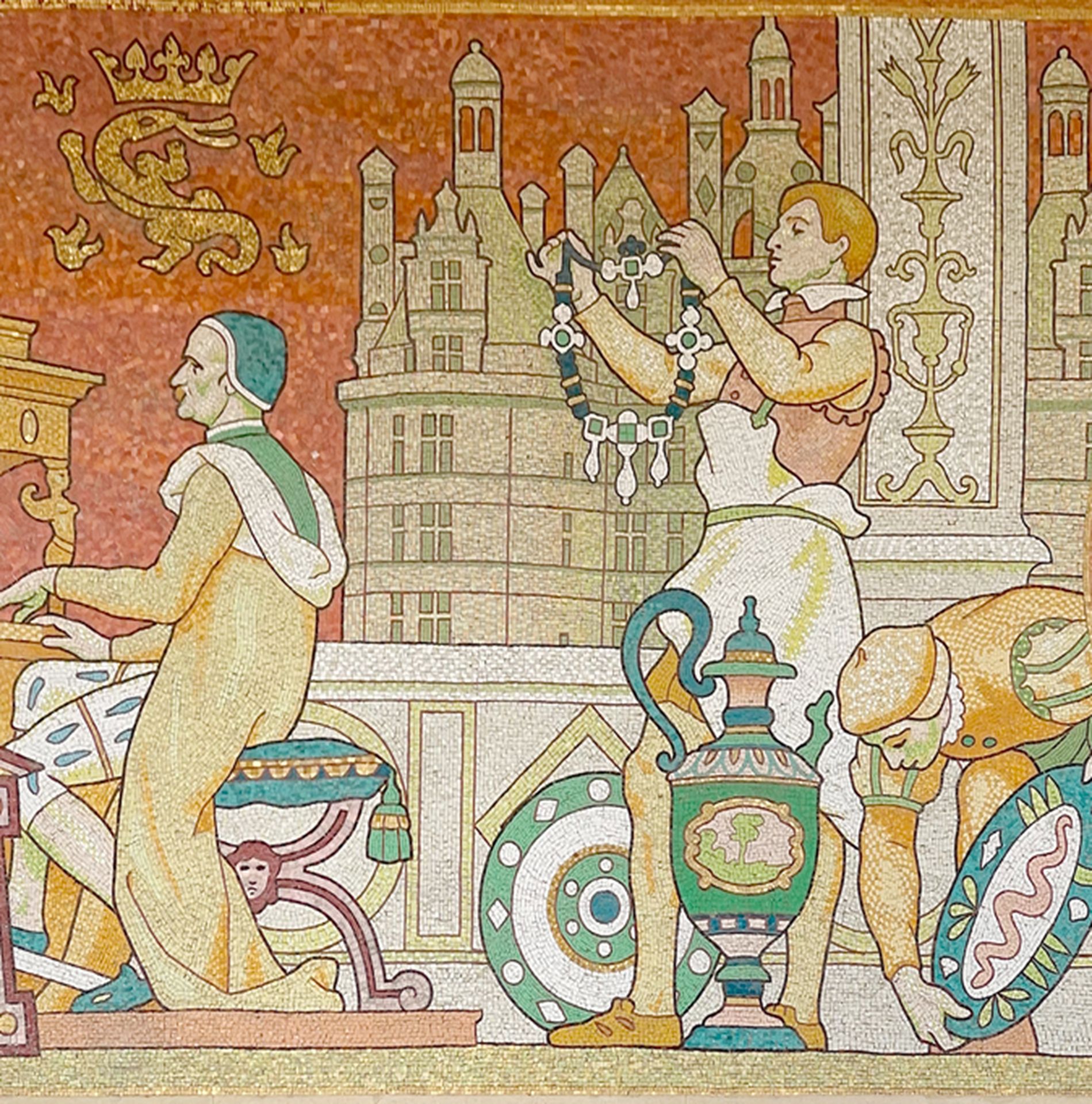

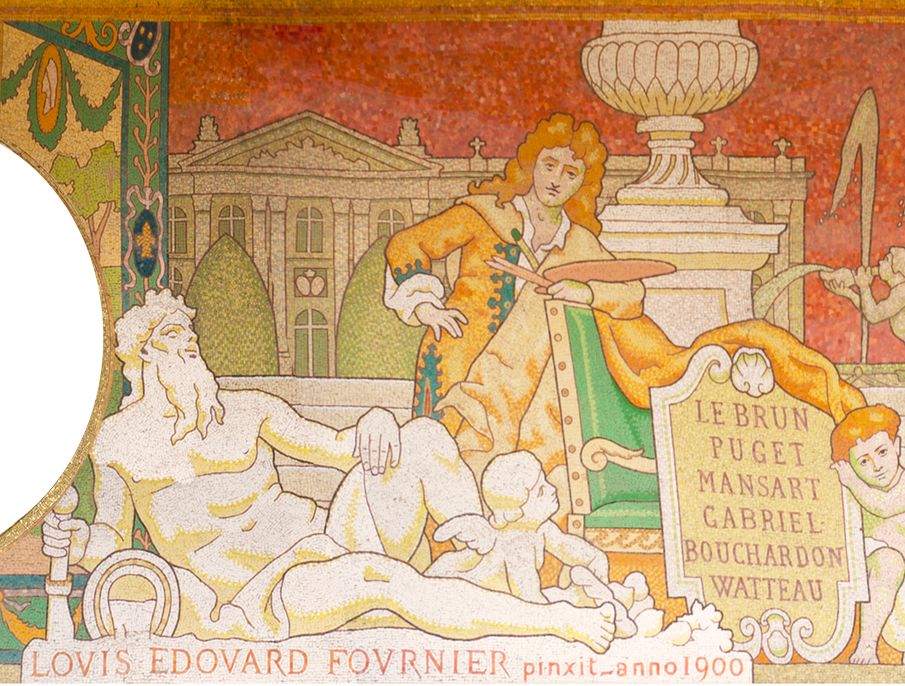

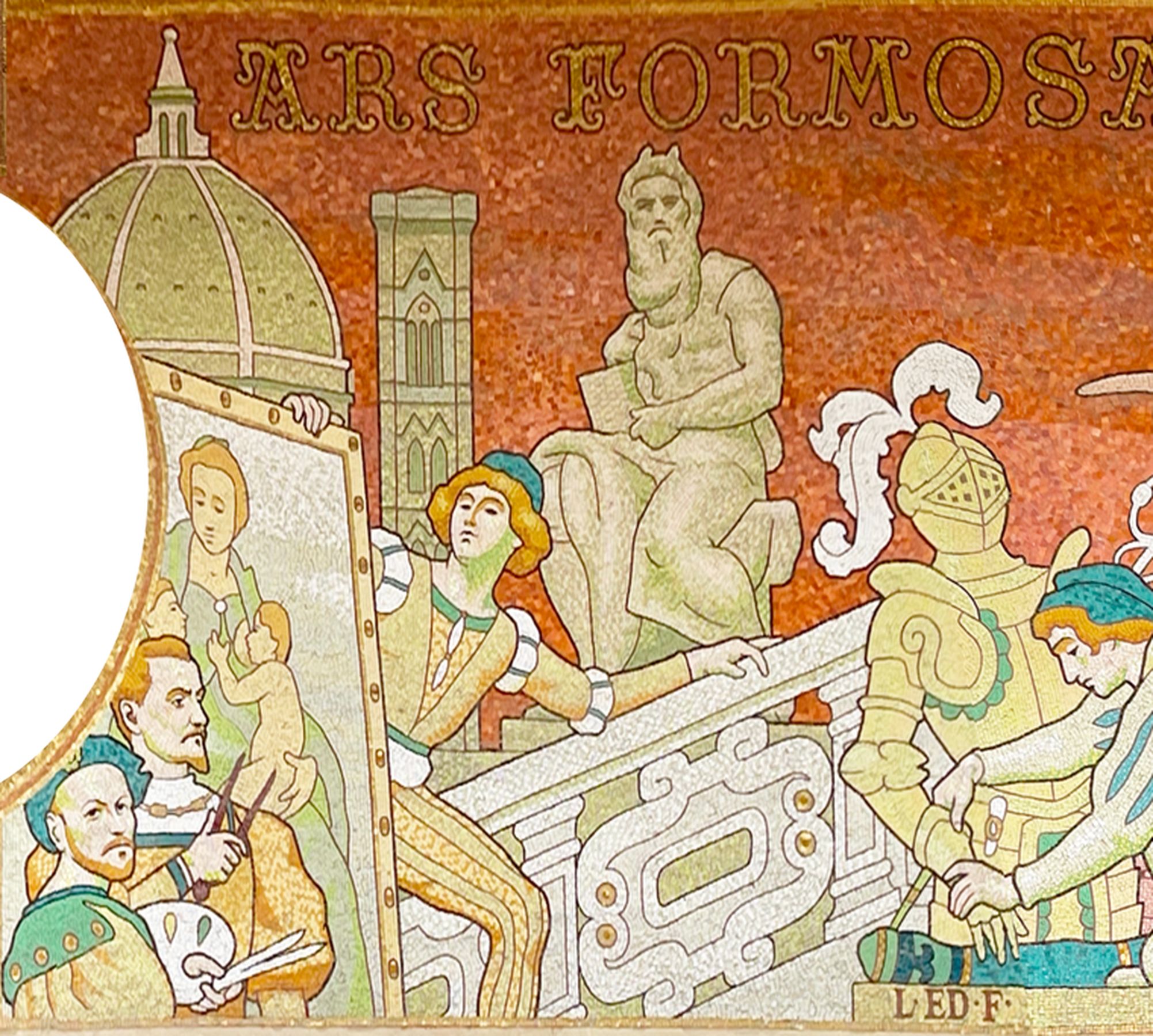

Construit pour l’Exposition universelle de 1900, le Grand Palais se distingue par l’originalité de sa façade d’honneur : la colonnade image 1, copiée sur celle, classique, du palais du Louvre image 2, est ornée d’une étonnante frise en mosaïque détail a1 détail a2 détail a3 détail a4 détail a5 détail a6 détail a7 détail a8 détail a9.

Un beau livre d’images

Ce décor bouscule les conventions de l’architecture classique puisqu’il tranche avec la pierre par ses fonds rouges et ses couleurs vives. Ce n’est pas une banale surface ornementale, mais un décor historié voulu pour annoncer la mission du Grand Palais : accueillir le génie créatif et artistique. Et la presse d’inviter les visiteurs à se munir de jumelles pour apprécier ce beau livre d’images.

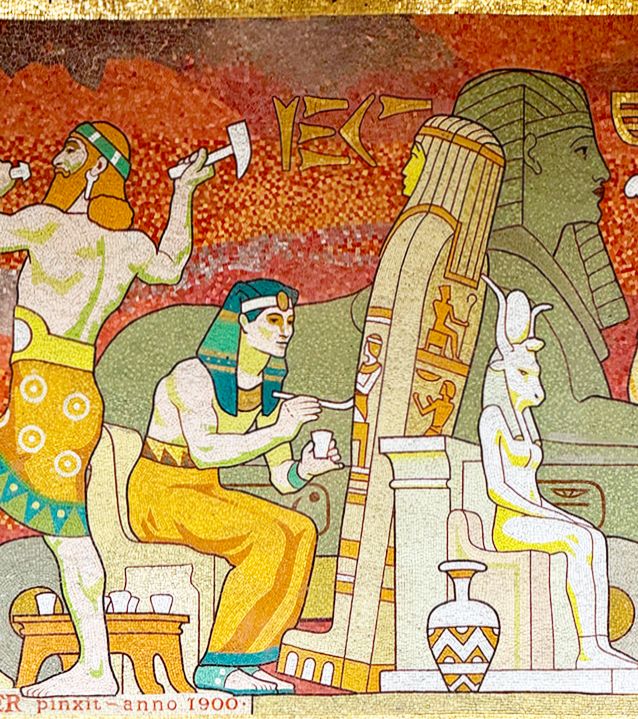

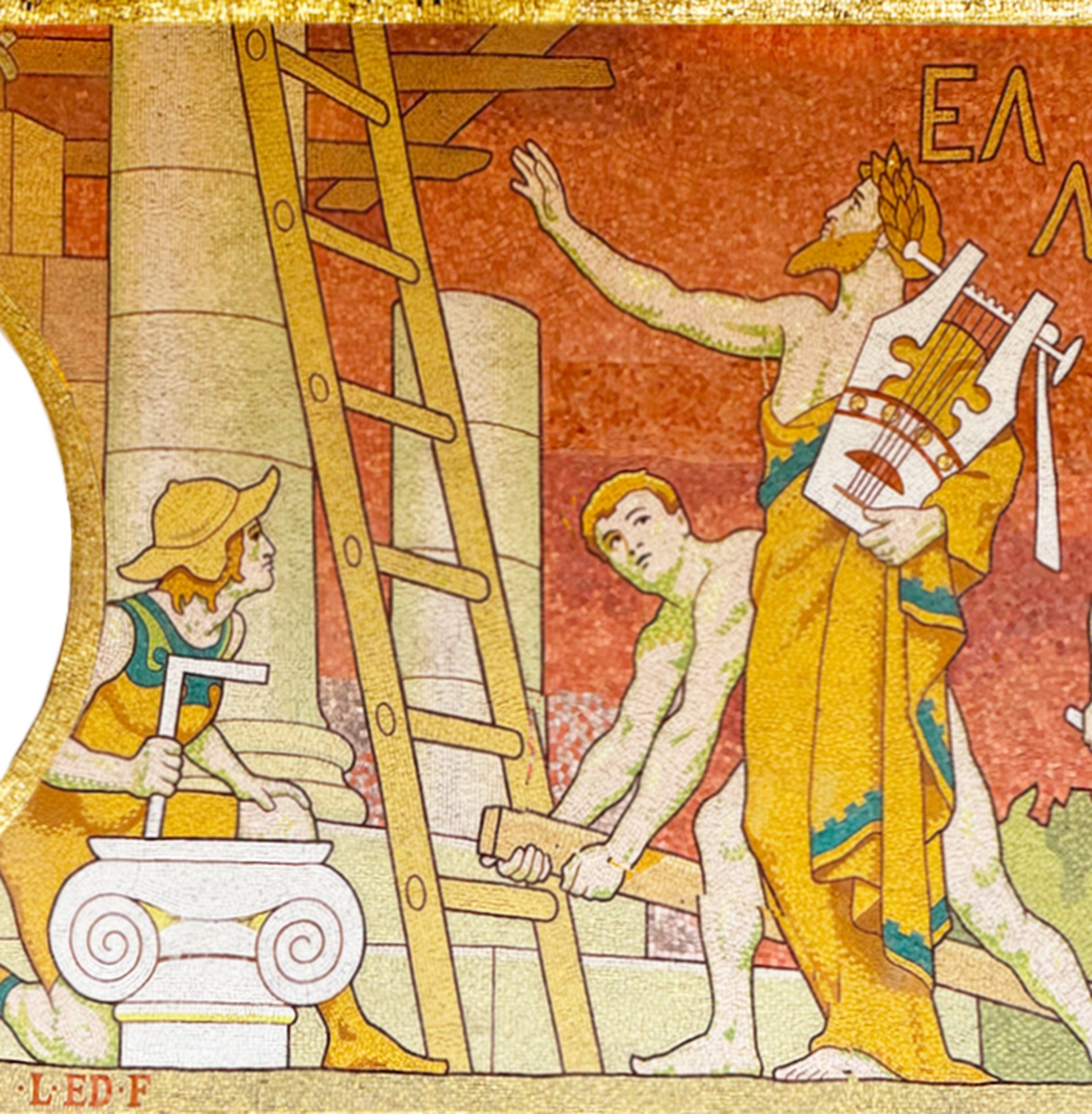

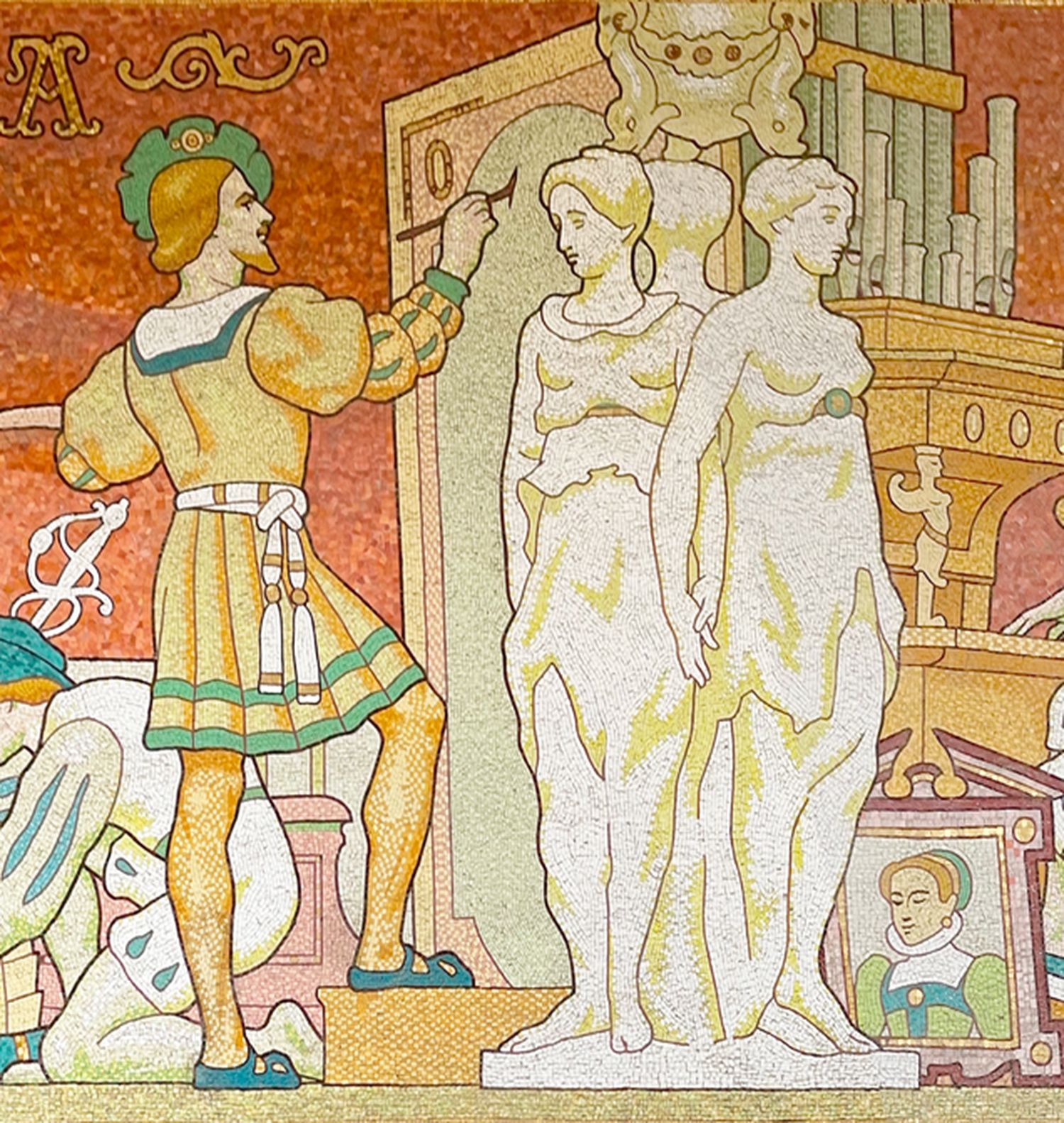

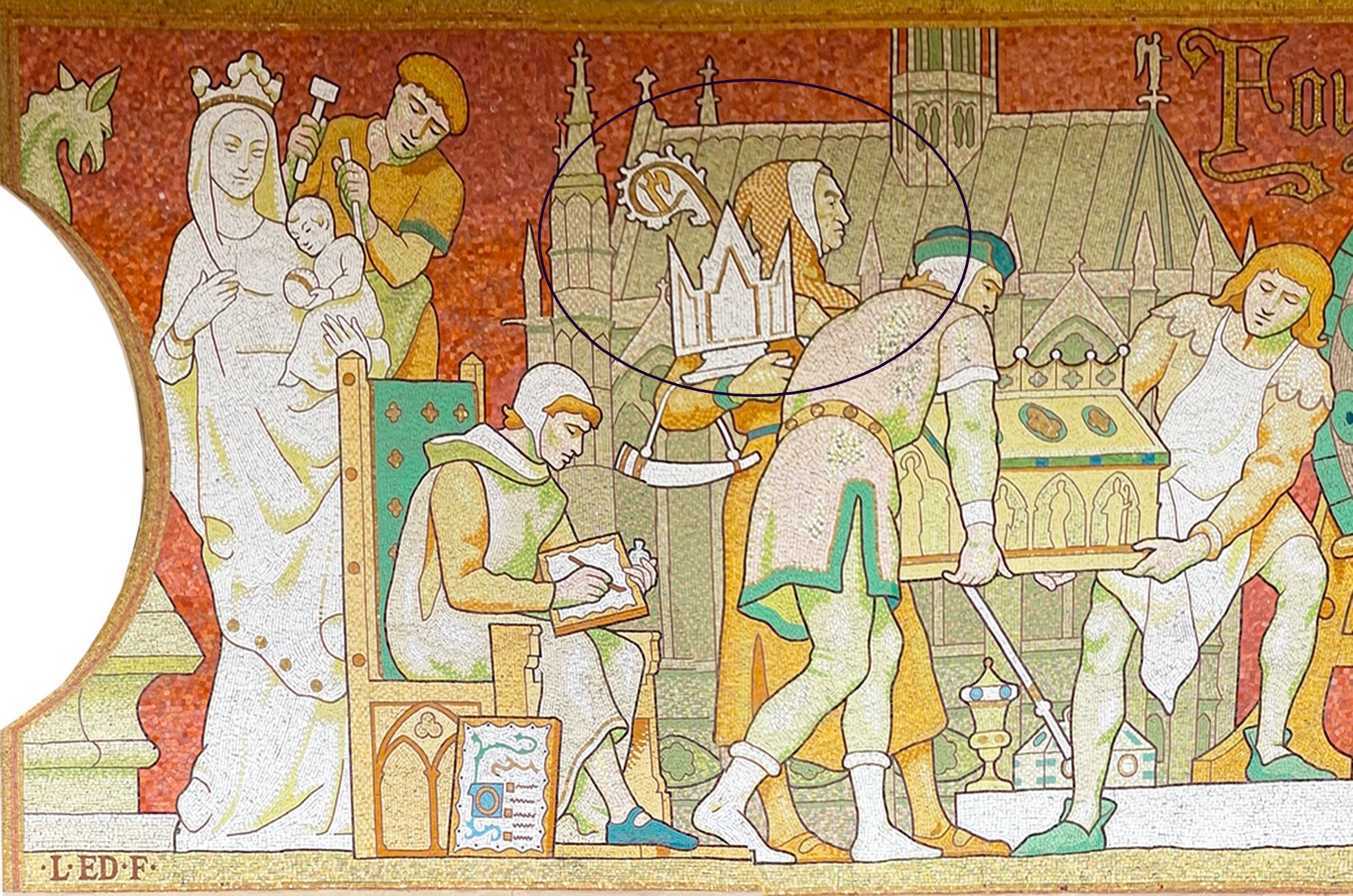

Se succèdent ainsi cinq panneaux sur les arts de civilisations anciennes : asiatique détail a1, égyptienne détail a2, grecque détail a3, romaine et byzantine détail a4, arabe détail a5. Après l’interruption du porche d’honneur, le récit reprend avec les arts dits modernes : Moyen Âge détail a6 , Renaissance détail a7, XVIIe, XVIIIe détail a8, XIXe siècle détail a9. Chacun des dix tableaux est annoncé par l’une des dix statues qui, sur la balustrade, symbolisent les mêmes sujets. Les dix panneaux évoquent chacun leur sujet par une activité artistique : le peintre égyptien orne un sarcophage détail b, l’architecte grec prend des mesures détail c, le sculpteur romain achève un buste détail d. L’orfèvre de la Renaissance admire un collier détail e, le peintre du XVIIe siècle médite dans un jardin détail f.

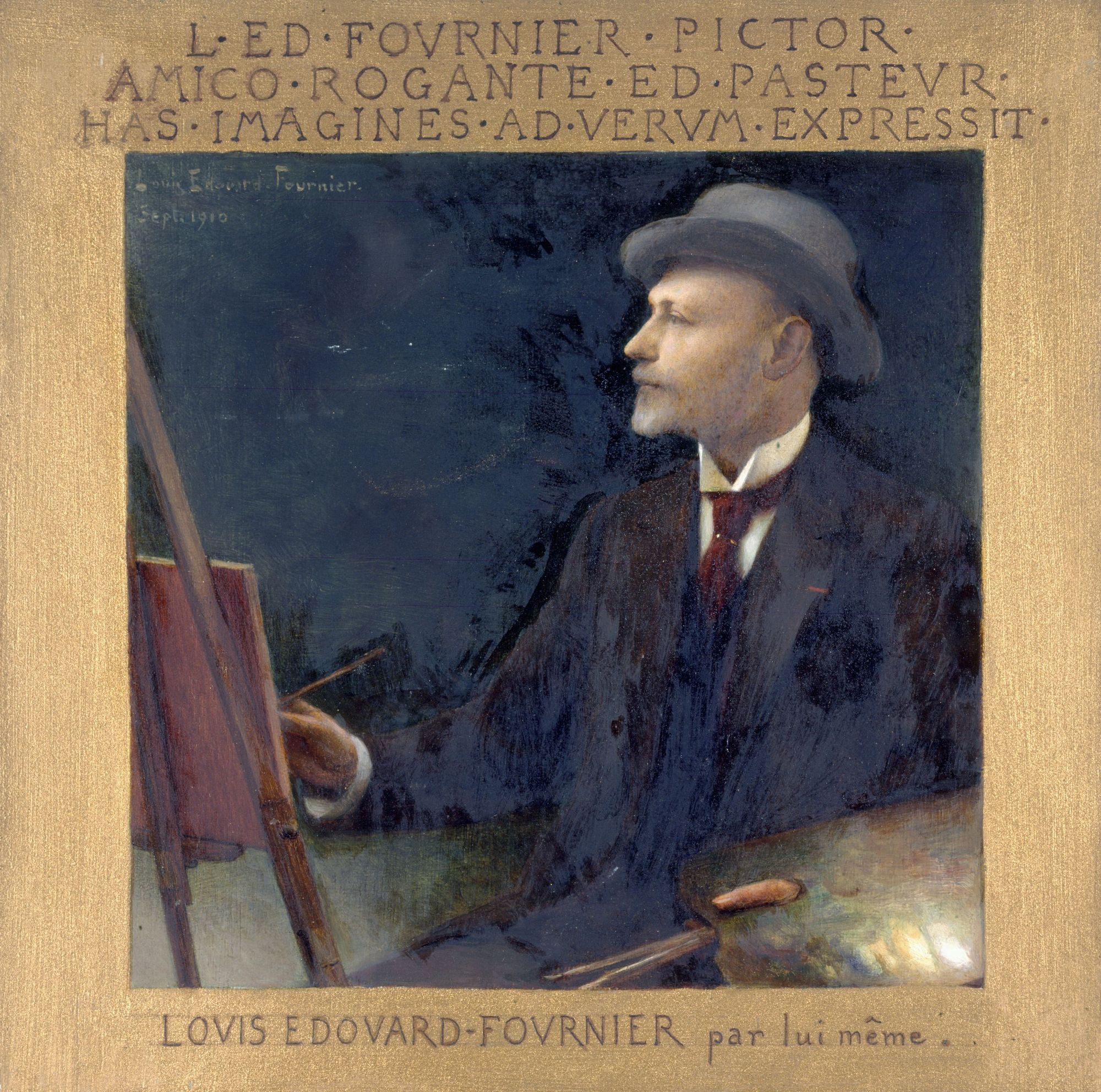

Louis Fournier image 3, l’auteur du projet, est un peintre d’histoire assidu des musées : ses descriptions s’appuient sur une solide documentation. Son récit n’est pas exempt d’erreurs d’interprétation ainsi, pour les arts de l’Égypte, les perruques des ouvriers ou les roues du char du chantier détail a2. La frise séduit le public. Notons qu’elle est contemporaine de l’essor populaire des chromos et de la bande dessinée.

Une histoire de filiation

On peut s’étonner que le passé soit mis en avant alors que l’Exposition de 1900 célèbre le nouveau siècle. À l’École nationale des beaux-arts, la formation de Louis Fournier fut marquée par l’Antiquité et l’histoire des arts. La frise reprend cet enseignement.

Si le Dôme de Florence et le Moïse de Michel-Ange détail g sont représentés à l’arrière-plan du panneau du XVIe siècle, le peintre met en avant la Renaissance française avec les Trois Grâces de Germain Pilon détail h. L’évocation des jardins de Versailles détail f et le château de Marly rappellent que le Grand Siècle français fut à son tour une source d’inspiration.

Arts et artisans d’art

La composition innove en abolissant la hiérarchie entre les arts dits majeurs (architecture, peinture, sculpture) et mineurs (dessin, orfèvrerie, tapisserie). Mieux, elle met en avant les artisans d’art (tailleur de pierre, ferronnier, céramiste) et leurs aides. La France, pionnière en Europe par son enseignement des Arts décoratifs, met à profit le renom de l’Exposition pour le promouvoir. Dans ses échanges avec la presse, le peintre Louis Fournier évoque sa satisfaction d’avoir travaillé avec le maître verrier-mosaïste Auguste Guilbert. Pour l’honorer, il le représente en moine portant un reliquaire détail i, de la même façon qu’il a représenté Charles Le Brun, peintre de Louis XIV détail f, et Henri Deglane, architecte du Grand Palais détail g.

Un enjeu économique

Ce sont d’ailleurs des arguments économiques et patriotiques qui l’emportent lorsque le projet est présenté au commissariat général de l’exposition : depuis que les mosaïques de l’Opéra de Paris inauguré en 1875 ont été réalisées par des mosaïstes italiens, le marché de la mosaïque est italien. Pour 1900, l’atelier Facchina a remporté l’appel d’offres des décors du Petit Palais. Il était urgent de valoriser un atelier national. L’atelier Guilbert-Martin est donc chargé de réaliser la frise en mosaïque du Grand Palais, ainsi que 15 000 mètres carrés de sols « néo-antiques ».

La vogue de la mosaïque française est lancée. L’atelier Guilbert-Martin réalise ensuite des décors du Sacré-Cœur.

Mots-clés

Caroline Dubail

Permalien : http://panoramadelart.com/analyse/la-mosaique-du-grand-palais

Publié le 05/09/2025

Ressources

Glossaire

Chromolithographie : Chromolithographie ou lithographie en couleursTechnique d’impression des images en couleurs, mise au point par Godefroy Engelmann en 1837. Appliquée par Jules Chéret aux affiches en 1866, elle permit le développement de toutes les images en couleurs, dans le domaine du spectacle, de la publicité et du commerce.

Mosaïque : Art qui consiste à réaliser de grands panneaux décoratifs, à l’aide d’une multitude de petits cubes (tesselles) de divers matériaux (pierre, céramique, verre) et de diverses couleurs, disposés sur un enduit. C’est un décor privilégié sur les sols et les murs des grands édifices publics et des riches demeures.

Tesselles : Petits cubes en pierre, céramique ou verre, d’environ un centimètre de côté et de couleurs variées, insérés dans un mortier pour former des panneaux décoratifs. On l’a déjà, mais cette définition me semble plus complète.