Lampe au nom du sultan Barquq

Lampe au nom du sultan Barquq

Auteur

Dimensions

Provenance

Technique

Matériaux

Datation

Lieu de conservation

Comment une lumière divine peut-elle faire resplendir les noms d’anciens esclaves ?

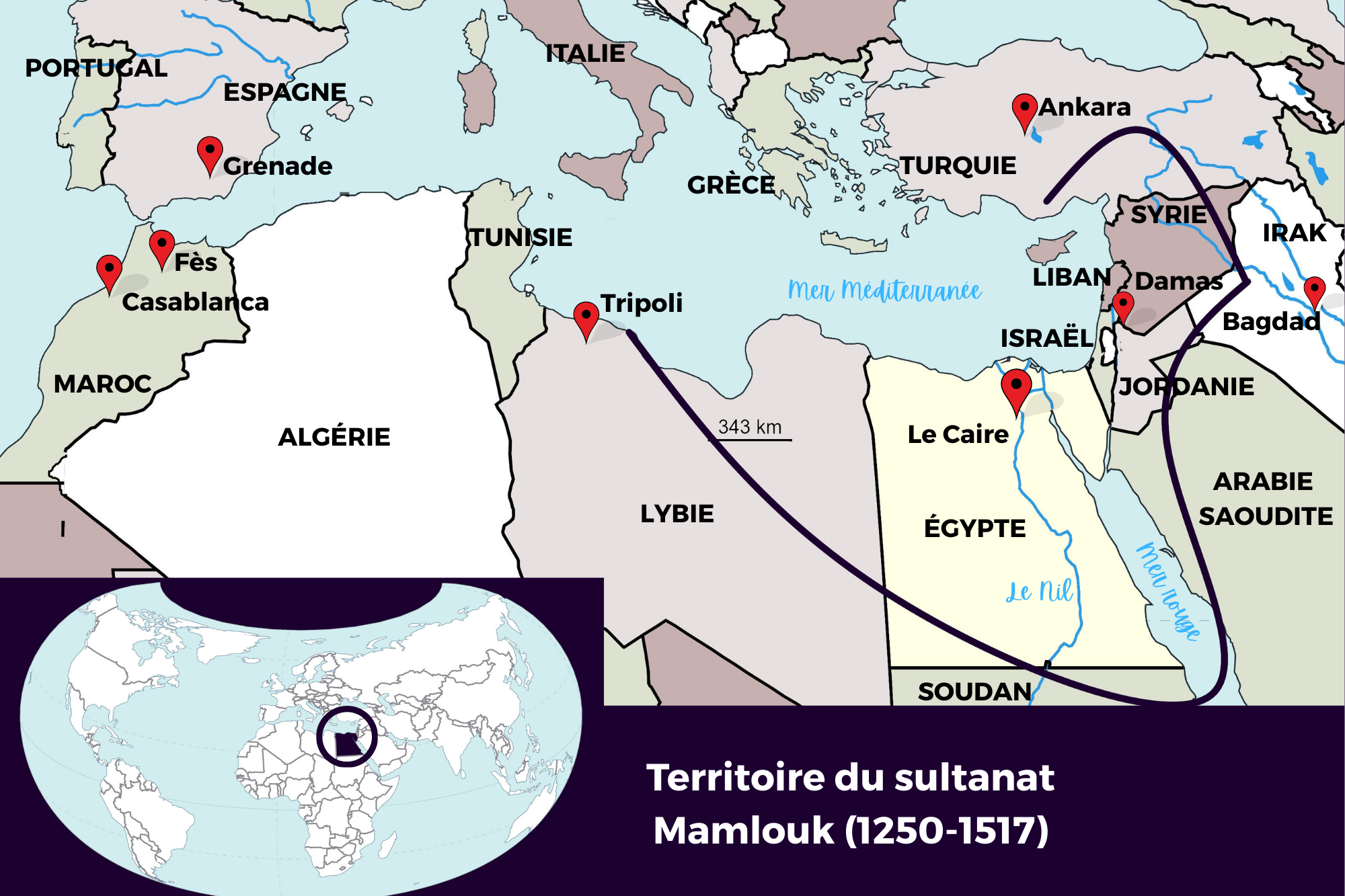

Du milieu du XIIIe siècle au début du XVIe siècle, l’Égypte, comme la Syrie image 6, est gouvernée par d’anciens esclaves d’origine turque ou circassienne (venant des montagnes du nord-ouest du Caucase), les mamelouks. Leur règne est une époque de prospérité pour le pays et notamment pour sa capitale. Le Caire, grand port entre la mer Rouge et la Méditerranée, bénéficie du monopole du commerce des épices entre l’Orient et l’Occident. Cette lampe image principale témoigne de cet essor.

La madrasa-mausolée du sultan Barquq

Partout dans la ville de beaux édifices sont construits, souvent à l’initiative des sultans, notamment entre 1382 et 1399, sous le gouvernement du Circassien Al-Dahir Sayf al-Din Barquq, également protecteur du célèbre historien Ibn Khaldun. Celui-ci, grand juge au Caire après avoir été un intellectuel renommé des cours de Fès et de Grenade image 6, écrit alors : « Le Caire est la capitale du monde, le jardin de l’univers, l’assemblée des nations […], une ville embellie de châteaux et de palais […]. » Dès le début de son règne, Barquq a demandé l’édification d’un complexe religieux image 1 au centre de la cité, près de bâtiments similaires élevés par d’autres souverains mamelouks. Les travaux sont dirigés, de 1384 à 1386, par l’architecte Chihab al-Din Ahmad Ibn Toulouni. L’établissement voulu par Barquq comprend un mausolée (où sont inhumés son père et certains de ses fils), mais aussi une madrasa (école coranique) où vont être écrits de remarquables corans, comme celui qui appartiendra plus tard à l’émir Abd el-Kader image 2.

Les bâtiments présentent un aspect bicolore, dû à la technique de construction en « ablaq » typique de la période mamelouke. La madrasa semble s’inspirer d’un autre édifice de la ville, la mosquée du sultan al-Hasan (construite entre 1356 et 1363) : on y voit le même type de fontaine surmontée d’un dôme en bois dans la cour intérieure, le même genre de mihrab rehaussé de marbre multicolore et les mêmes lampes en verre émaillé image 3 dans la salle de prière.

Une lampe mamelouke en verre émaillé

Cette lampe image principale provient de la madrasa et présente les caractéristiques des luminaires égyptiens de cette époque. Les lampes contiennent une mèche allumée trempant dans de l’huile et sont suspendues aux plafonds. Elles sont faites en verre, matériau travaillé au Levant, notamment en Syrie, dès l’Antiquité. Mais, au Moyen Âge, le verre syro-égyptien est encore de couleur verdâtre, à cause de la présence d’impuretés, et il comporte des petites bulles. La forme est obtenue par soufflage. Sous les mamelouks, la lampe a l’allure d’un vase à panse sphérique et à large col, forme favorisant la diffusion de la lumière. Les anses, généralement au nombre de six, sont faites également en verre. Dès le XIIe siècle, le verre égyptien peut être décoré d’émaux et même d’or. Les motifs émaillés sont le plus souvent bleus, blancs, rouges, et cernés d’un trait de cette dernière couleur. La dorure, en poudre ou en feuilles, est apposée sur une épaisse sous-couche rouge qui lui donne plus de relief.

Le décor est surtout constitué d’inscriptions en arabe dans le style thuluth, sur fond de motifs végétaux. Les textes sont de deux sortes : sur le col figure fréquemment le verset 35 de la sourate 24, « sourate de la Lumière » : « Allah est la Lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comparable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal et celui-ci est semblable à une étoile brillante » image 4. Sur la panse se trouve le nom du donateur du luminaire, sultan ou dignitaire dont cet objet perpétue le souvenir, magnifié par l’association à la lumière divine.

L’installation de très nombreuses lampes dorées très rapprochées les unes des autres accentue l’éclat des reflets lumineux. Ainsi, le sultan al-Hasan aurait commandé plus de cent luminaires pour son mausolée du Caire.

Les lampes du sultan Barquq

Environ soixante lampes au nom de Barquq subsistent aujourd’hui, dont une, très semblable à la nôtre, conservée au Metropolitan Museum of Art de New York image 5. Sur les panses de ces deux luminaires, la phrase de dédicace au sultan est sensiblement la même ; elle est inscrite en réserve et en un très beau thuluth, sur un fond d’émail bleu en relief et agrémenté de motifs végétaux. Ainsi, on peut lire sur notre lampe : « Gloire à notre maître le sultan al-Malik al-Zahir Abu Sa’id. Que Dieu l’assiste ! » De même, la base du col présente une décoration originale de disques alternativement verts et rouges, émaillés sur l’intérieur du vase, ce qui constitue une prouesse technique. Cependant, la citation coranique sur la lumière est remplacée sur notre luminaire par un motif en pseudo-kufique tressé. Ce décor de type ancien est interrompu par trois médaillons occupés chacun par l’inscription : « Gloire à notre maître, le sultan al-Malik al-Zahir » détail b. Comme le montre cet objet, la lampe de mosquée a connu un apogée sous les mamelouks.

L’excellence du verre égyptien, produisant des objets de plus en plus grands, impressionna les Vénitiens, avec lesquels l’Égypte commerçait depuis très longtemps. Inspirés par ces productions luxueuses, les artisans de Venise parviendront à en maîtriser la technique.

Présentation de l'exposition Mamlouks. 1250-1517, une vidéo du musée du Louvre, 1m30.

Sylvie Cuni-Gramont

Permalien : http://panoramadelart.com/analyse/lampe-au-nom-du-sultan-barquq

Publié le 15/05/2025

Ressources

Glossaire

Ablaq : technique de construction alternant pierres claires et sombres.

Kufique : substantif dérivé du nom de la ville irakienne de Kufa et utilisé communément pour nommer des écritures anguleuses qui y auraient été mises au point au VIIIe siècle ; il en existe de nombreuses variantes, dont le kufique tressé.

Kufique tressé ou noué : motif décoratif évoquant le kufique par des hampes verticales formant des nœuds d’entrelacs.

Mihrab : Dans une mosquée, il s’agit le plus souvent d’une niche en forme d’abside vers laquelle les fidèles se tournent pour prier. Cet élément architectural indique la direction de la Mecque.

Thuluth : écriture monumentale, légèrement penchée sur la gauche et aux lettres dont les hampes verticales sont étirées en hauteur.