L'Atelier du peintre Courbet Gustave

L'Atelier du peintre

Auteur

Dimensions

Provenance

Technique

Matériaux

Datation

Lieu de conservation

Comment “L’Atelier du peintre” annonce-t-il la naissance d’une peinture indépendante ?

Avec ce chef-d’œuvre de la peinture image principale Courbet affirme son rejet des règles contraignantes de l’académisme pour embrasser celles plus libres et sociales du réalisme.

Un bilan pictural et personnel

Dans un très grand format, celui de la peinture d’histoire, le peintre fait une sorte de bilan pictural et personnel. Il est assis au centre de la toile détail b, en train de peindre un paysage comme ceux qu’il réalise dans sa région natale image 1. À ses côtés, un modèle féminin, debout, a retiré ses vêtements pour la pose détail b. Cette figure traditionnelle de l’atelier rappelle à quel point le nu est un sujet majeur de la peinture au XIXe siècle. Un jeune garçon tient la place du spectateur et pourrait être Émile, le fils illégitime de Courbet, âgé de sept ans détail b.

Les personnages et accessoires autour du peintre semblent être une projection visuelle de sa mémoire. Courbet indique, dans une lettre de l’automne 1854 à son ami Champfleury, critique d’art, ce que son tableau représente : « C’est l’histoire morale et physique de mon atelier. Première partie : ce sont les gens qui me servent, me soutiennent dans mon idée et participent à mon action. Ce sont les gens qui vivent de la vie, qui vivent de la mort. C’est la société dans son haut, dans son bas, dans son milieu. En un mot, c’est ma manière de voir la société dans ses intérêts et ses passions. C’est le monde qui vient se faire peindre chez moi. »

Comme un triptyque

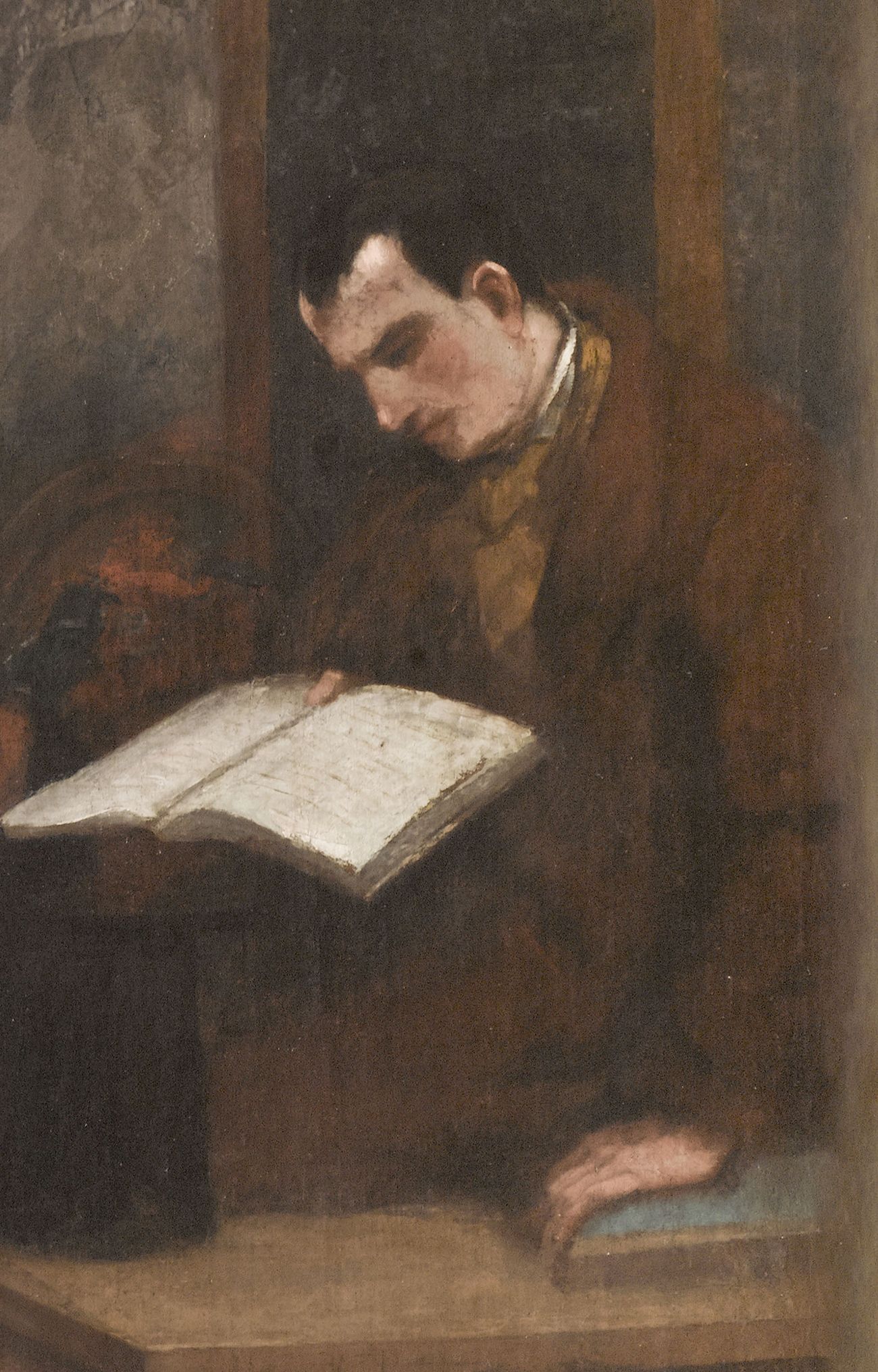

De part et d’autre du peintre se répartissent différents personnages. Dans la partie droite du tableau détail c figurent les personnes du monde de l’art qui le soutiennent dans sa démarche artistique. Il y a les amis et critiques, comme Champfleury, assis sur une chaise, et Baudelaire, en train de lire détail d; les mécènes, comme Alfred Bruyas (de profil au fond du tableau) qui vient de Montpellier et qui lui achète des toiles. Pierre-Joseph Proudhon, aux fines lunettes, regarde le spectateur. C’est le philosophe social qui soutient le réalisme de Courbet. Apollonie Sabatier, dite la Présidente, apparaît au bras de Mosselman, un industriel et mécène. Juliette, la sœur de l’artiste, vêtue d’une robe rayée, figure dans les bras de son amant détail e. Elle joue un rôle important de soutien pour la peinture de son frère.

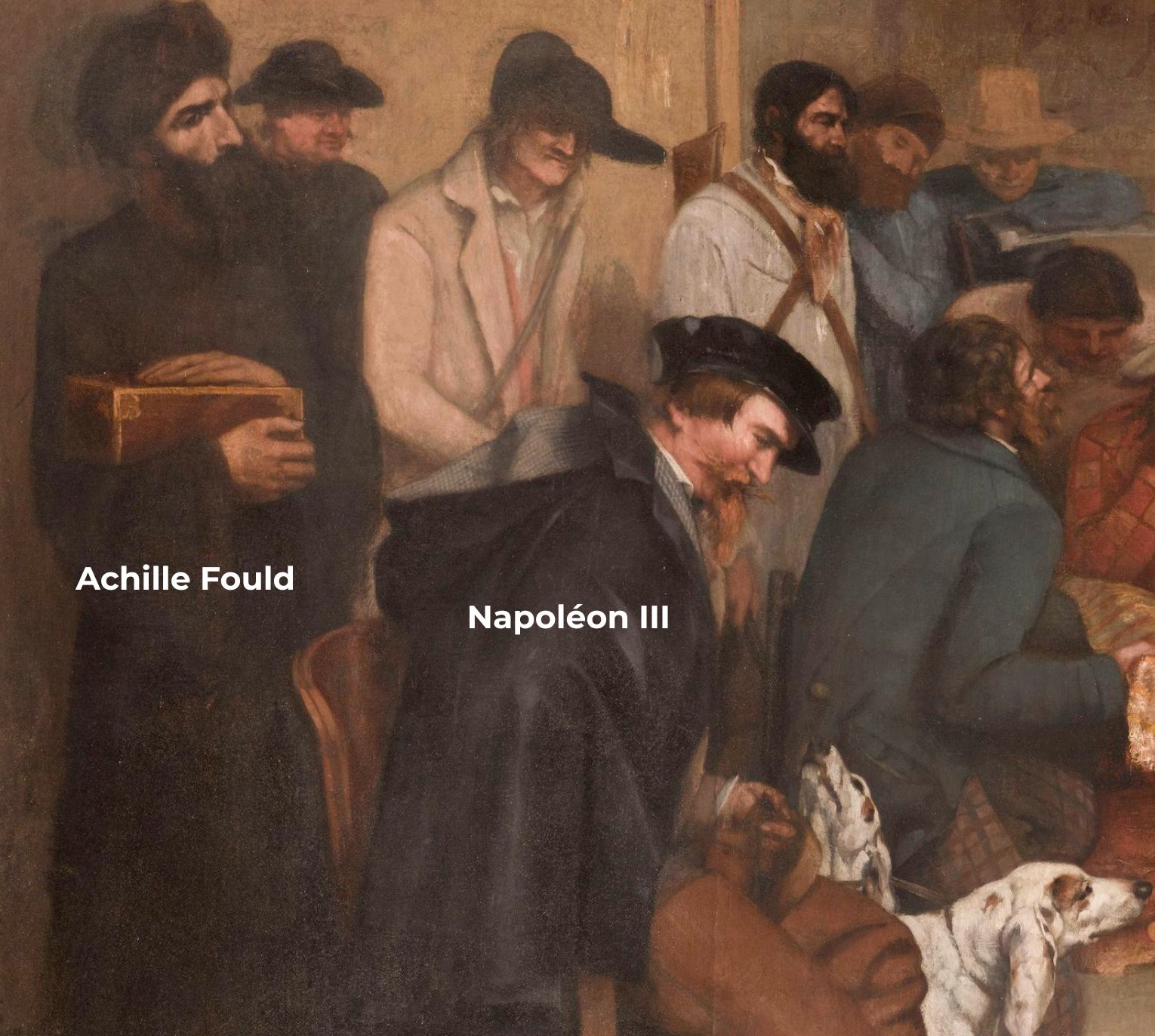

Dans la partie gauche, les personnages évoquent la société et l’histoire au temps de l’artiste, qu’il décrit comme « l’autre monde de la vie triviale, le peuple, la misère, la pauvreté, la richesse, les exploités, les exploiteurs, les gens qui vivent de la mort » détail f. À gauche, un homme tenant une cassette pourrait être Achille Fould détail g, ministre des Finances de la Deuxième République et acteur du coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte. On peut reconnaître ce dernier en chasseur dans le tableau, assis un fusil à la main avec ses chiens. Courbet le qualifie de « braconnier de la République », car il est un fervent républicain et rejette le coup d’État de Napoléon III détail g. Au sol, en face du chasseur, une femme en haillons allaite un enfant détail h. Cette mendiante représente la misère du peuple. L’un des personnages, aux traits asiatiques détail i, évoque un monde lointain. Un sombrero, une guitare et un poignard rappellent à la fois les accessoires d’atelier et l’inspiration romantique détail j.

À l’arrière-plan, un paysage à peine visible (comme s’il disparaissait) image principale et, juste dessous, un saint Sébastien (martyrisé avec des flèches) symbolisent peut-être les sujets de l’art, comme le paysage et la religion détail h. Un médaillon isolé sur le mur au-dessus du peintre est lié au souvenir amoureux détail k. On y voit les traits du visage de Virginie Binet, maîtresse du peintre, qui l’a fui en emmenant avec elle son fils.

Le chef de file du réalisme

Gustave Courbet est né à Ornans en Franche-Comté. Il est l’aîné de sa fratrie et le seul garçon. Son père est un riche propriétaire terrien du Jura et le destine à reprendre le domaine. Jeune homme, il se rend à Paris pour faire des études de droit, mais s’en détourne rapidement pour se mettre à la peinture. Il copie au Louvre les tableaux hollandais du XVIIe siècle dont le clair-obscur l’attire image 2; il s’inspire de la peinture vénitienne de la Renaissance et des réalistes espagnols. Il se mêle aussi aux artistes de plein air et peint en Normandie image 3 ou à Fontainebleau. Régulièrement, il retourne en Franche-Comté pour peindre la nature image 4. Il tente d’exposer au Salon officiel dès 1841, mais, après plusieurs refus, il réalise une série d’autoportraits image 5. L’un de ceux-ci finit par être accepté en 1844.

À Paris, le critique d’art Champfleury et le poète Baudelaire soutiennent les tableaux réalistes de Courbet et dressent la liste et le commentaire des œuvres pour le Salon. L’Après-dînée à Ornans lui vaut une médaille d’or et l’État l’achète. Désormais, Courbet peut présenter ses tableaux au Salon sans passer par le jury et peint en toute liberté.

En 1850-1851, il expose Un enterrement à Ornans dans lequel il manifeste son goût pour la réalité. Les visages non idéalisés, les tons sombres et le trou de la tombe au premier plan sont vrais. Toutefois, ils semblent inconvenants parce qu’ils ne font pas référence à la peinture de la Grande Histoire (Antiquité, religion, mythologie…). C’est par le scandale produit par cette immense toile que Courbet devient, malgré lui, le chef de file du réalisme. L’Atelier que Courbet peint ensuite est qualifié de « vulgaire ». Les critiques fustigent son manque de goût et considèrent que l’artiste cherche à provoquer. Le peintre romantique Delacroix est plus mitigé. Il reconnaît les merveilleuses aptitudes du peintre, sa vigueur et son coloris, mais il marque un certain rejet pour ses sujets populaires et ses types hideux. Un autre peintre, Henner, l’admire : « Voilà un fond que Vélasquez n’aurait pas mieux peint. Et cette figure nue, avec quel talent, quel goût elle est faite. » Les défenseurs de Courbet sont Bruyas, Proudhon et Zola, qui l’encouragent dans son esprit d’indépendance.

Une exposition privée

Écarté de l’Exposition universelle de 1855, Gustave Courbet décide de monter une exposition privée de ses œuvres. Et sans l’approbation du jury ! Son mécène Alfred Bruyas le finance, et le ministre Achille Fould autorise le permis de construire. En quelques semaines, le bâtiment est achevé, avenue Montaigne, à quelques mètres du palais de l’Industrie où se tient l’Exposition universelle. Courbet fait imprimer des affiches et un petit catalogue. Il accroche une quarantaine de ses tableaux. L’inauguration a lieu le 28 juin et la fermeture en fin d’automne. L’entrée est payante (d’abord 1 franc, puis 0,50 franc). Cette exposition personnelle en marge du Salon prend le nom de « Pavillon du réalisme ». C’est une sorte de prototype de galerie d’art éphémère. La voie de la peinture indépendante est ouverte.

Mots-clés

Marie-Bélisandre Vaulet-Lagnier

Permalien : http://panoramadelart.com/analyse/latelier-du-peintre

Publié le 03/11/2025

Ressources

Glossaire

Peinture d’histoire : Genre pictural majeur représentant des scènes inspirées de l’histoire, de la religion, de la mythologie ou de la littérature.

Réalisme : Courant artistique du XIXe siècle qui privilégie une représentation non idéalisée de sujets inspirés du monde réel. Le peintre Gustave Courbet en est la figure de proue, et son tableau Un enterrement à Ornans, exposé en 1855, le premier manifeste.

Triptyque : Œuvre constituée de trois volets reliés par une charnière. Par extension, le terme s’applique à trois œuvres formant un ensemble.