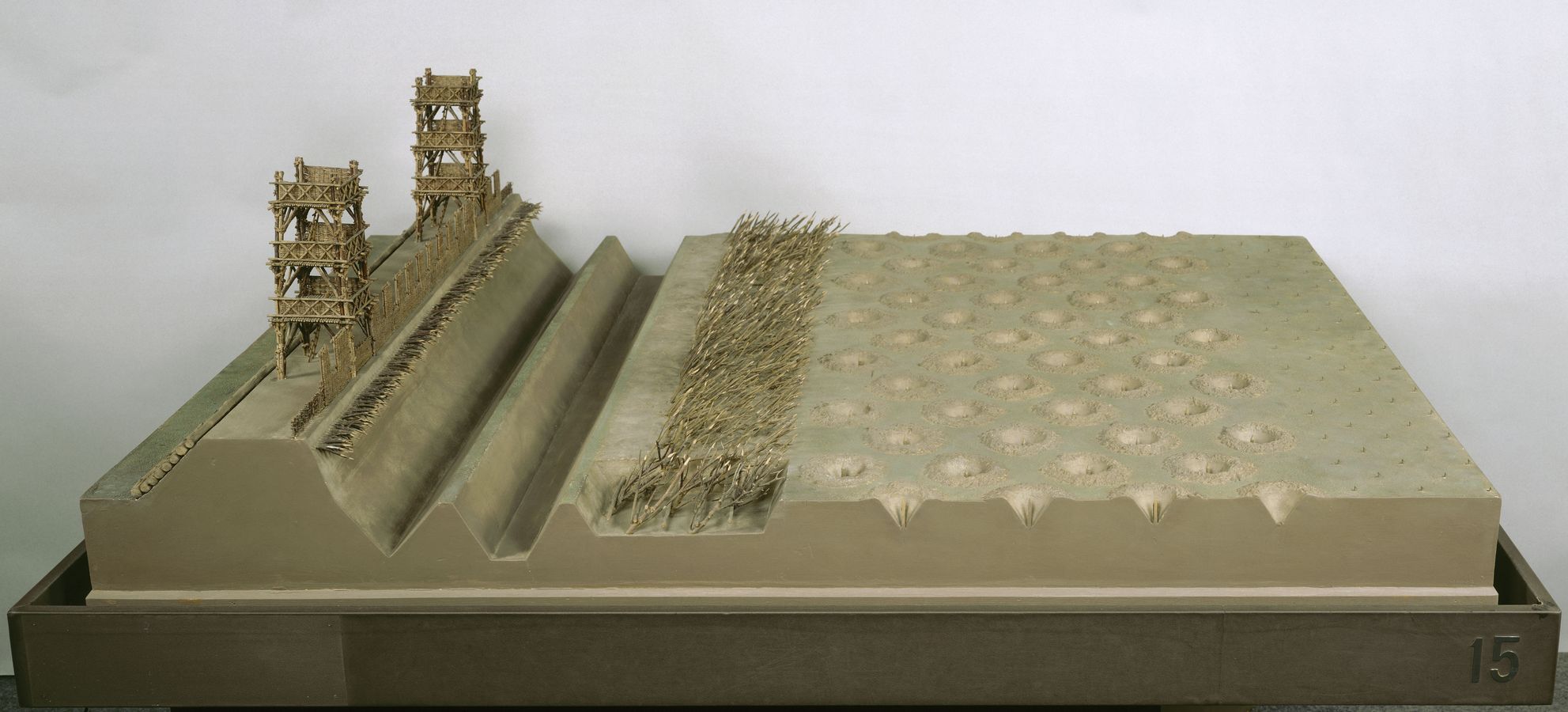

Maquette des travaux de César devant Alésia

Maquette des travaux de César devant Alésia

Auteur

Dimensions

Provenance

Technique

Matériaux

Datation

Lieu de conservation

Sur quels documents s’appuie la réalisation de cette maquette ? Que nous apprend-elle ?

Cette maquette image principale est une image concrète du siège d’Alésia aussi bien qu’une preuve du talent des constructeurs romains. Commandée par l’empereur Napoléon III image 1, grand admirateur de Jules César image 2, celle-ci figure dans une salle dédiée à la conquête romaine du nouveau musée archéologique qu’il fait aménager dans le château royal de Saint-Germain-en-Laye.

La guerre des Gaules

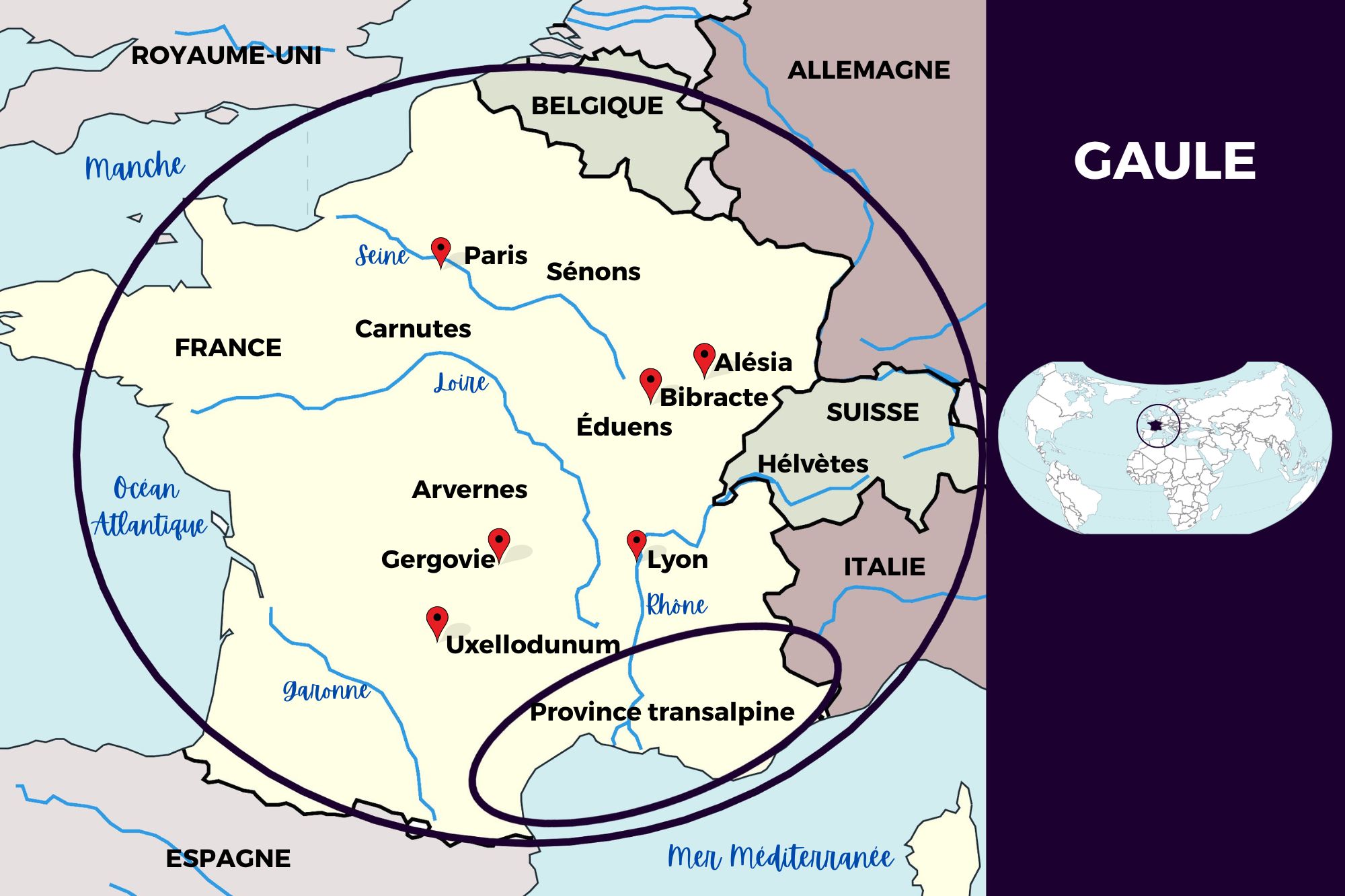

Au Ier siècle av. J.-C., les Gaules sont un territoire constitué de la France, de la Belgique, d’une partie de l’Allemagne et de la Suisse image 5. Plus de 150 peuples l’habitent ; ils ne forment pas une nation, mais des entités politiques indépendantes. Celles-ci tissent entre elles des liens économiques et diplomatiques. Ce réseau politique complexe inclut également les populations voisines, comme les Germains à l’est et les Romains, installés dans le sud de la France (Province transalpine image 5) depuis le IIe siècle av. J.-C. En 58 av. J.-C., les Helvètes traversent le pays des Éduens (Bourgogne, Bibracte image 5), qui demandent l’aide de Rome. Jules César, alors proconsul de la Province transalpine, est envoyé pour affronter les Helvètes.

C’est l’occasion pour Rome de conquérir de nouveaux territoires et pour Jules César d’acquérir de la gloire. La guerre des Gaules va durer huit ans. Les Arvernes restent neutres jusqu’en 52 av. J.-C., date d’arrivée d’un nouveau chef à leur tête, Vercingétorix.

Une bataille décisive

Jeune chef, proche à l’origine de César selon certaines sources antiques, Vercingétorix parvient pour la première fois à fédérer de nombreux peuples gaulois, dont les Éduens, contre les Romains. Il applique la méthode de la terre brûlée pour affaiblir les légions et les attirer face à une ville gauloise. L’intervention de troupes gauloises extérieures permet de prendre les Romains en tenailles. La stratégie est payante à Gergovie image 5, où Vercingétorix remporte une victoire sur César image 3.

Vercingétorix attaque à nouveau l’armée romaine au mois d’août, avant de se retirer à Alésia, un oppidum (place forte) situé sur le plateau du mont Auxois image 5. D’après les Commentaires sur la guerre des Gaules, environ 80 000 guerriers gaulois y sont regroupés. César s’installe à l’extérieur avec 10 à 12 légions, soit 40 à 60 000 hommes. Il entreprend la construction de lignes de fortification ponctuées d’une vingtaine de camps tout autour d’Alésia, en exploitant le relief du terrain, soit cinq collines et une vaste plaine d’accès. La cavalerie de Vercingétorix tente une attaque au début des travaux ; la victoire romaine est assurée par les mercenaires germains. En moins d’un mois, l’étau se referme sur les Gaulois. Deux lignes fortifiées renforcées par des pièges encerclent le mont Auxois : l’une, tournée vers l’oppidum (contrevallation), empêche Vercingétorix et ses troupes d’en sortir ; l’autre, vers l’extérieur (circonvallation), doit repousser les renforts gaulois attendus. Enfin, une armée de 240 000 fantassins et 8 000 cavaliers composée d’Arvernes, d’Éduens, de Carnutes, de Sénons arrive. Elle attaque les Romains de l’extérieur pendant que les assiégés attaquent les Romains de l’intérieur, mais la victoire est à nouveau romaine. Une dernière offensive est lancée sur un point vulnérable au nord des fortifications romaines. Les combats durent des heures. Les Gaulois sont finalement refoulés. Après deux mois de siège, Vercingétorix se rend à Jules César image 4. Bien que décisive, la bataille d’Alésia n’est pas la dernière de la guerre des Gaules, laquelle prend fin en 51 av. J.-C., avec le siège d’Uxellodunum, sur une défaite gauloise image 5.

Une maquette fidèle aux fortifications connues par les textes

Jules César décrit les pièges installés devant Alésia dans son ouvrage Commentaires sur la guerre des Gaules (livre 7). Dans les extraits de texte qui suivent, le lecteur visualise de manière concrète les travaux des Romains : « César tira deux fossés de quinze pieds de large et d’autant de profondeur […]. Derrière ces fossés, il éleva une terrasse et un rempart de douze pieds […]. » « [O]n ouvrit une tranchée de cinq pieds de profondeur, où l’on enfonça ces pieux qui, liés par le pied de manière à ne pouvoir être arrachés, ne montraient que leur partie supérieure. Il y en avait cinq rangs, joints entre eux et entrelacés ; quiconque s’y était engagé s’embarrassait dans leurs pointes aiguës […]. Au-devant, étaient disposés obliquement en quinconce des puits de trois pieds de profondeur, lesquels se rétrécissaient peu à peu jusqu’au bas. On y fit entrer des pieux ronds de la grosseur de la cuisse, durcis au feu et aiguisés à l’extrémité, qui ne sortaient de terre que de quatre doigts ; et pour affermir et consolider l’ouvrage, on foula fortement la terre avec les pieds : le reste était recouvert de ronces et de broussailles, afin de cacher le piège. On avait formé huit rangs de cette espèce, à trois pieds de distance l’un de l’autre […]. En avant du tout étaient des chausse-trappes d’un pied de long et armées de pointes de fer, qu’on avait fichées en terre. »

La maquette image principale, réalisée pour l’ouverture du Musée gallo-romain (actuel musée d’Archéologie nationale) de Saint-Germain-en-Laye en 1867, se veut une illustration fidèle du génie militaire romain déployé lors d’un des sièges les plus fameux de la guerre des Gaules.

Sur les traces de Jules César

La figure de Jules César reste un modèle pendant des siècles. Au XIXe siècle, Napoléon III est tellement fasciné qu’il rédige une Histoire de Jules César. Il développe des projets de fouilles archéologiques sur les traces de César. En France, il part à la recherche des sites des grandes batailles de la guerre des Gaules et crée en 1858 une institution archéologique, la Commission de topographie des Gaules (C.T.G.), qui réunit des scientifiques de diverses disciplines (archéologues, historiens, épigraphistes, militaires, etc.). Un réseau d’agents de terrain est déployé dans tout le pays et des fouilles archéologiques méticuleuses sont organisées. Les objets, les plans et coupes, les photographies des travaux sont centralisés à la C.T.G., qui analyse et publie ces données. L’ampleur du projet, la rigueur scientifique de la méthode, le cadre institutionnel ont posé les bases d’une archéologie moderne, très proche de celle pratiquée aujourd’hui.

L’oppidum d’Alésia est identifié sur le plateau du mont Auxois, près du village d’Alise-Sainte-Reine, en Côte-d’Or image 5. Napoléon III commande des fouilles des alentours pour retrouver les fortifications romaines et le camp de César. Les travaux sont dirigés de 1861 à 1862 par la C.T.G., puis jusqu’en 1865 par Eugène Stoffel. Des lignes de défense romaines, des milliers d’armes, des boulets de catapulte et de nombreuses monnaies sont découverts, répertoriés et étudiés. Pour partager avec le public les résultats des fouilles de la CTG, Napoléon III décide l’ouverture d’un musée archéologique dans le château royal de Saint-Germain-en-Laye.

L’inauguration du Musée gallo-romain a lieu le 12 mai 1867. Une salle y est dédiée à la conquête romaine.

La maquette en 3D par la GrandPalaisRMN

Mots-clés

Anne-Lise Blanchet

Permalien : https://panoramadelart.com/analyse/maquette-des-travaux-de-cesar-devant-alesia

Publié le 28/08/2025

Ressources

Glossaire

Maquette : Modèle destiné à être agrandi. Dans le domaine de la tapisserie, la maquette désigne le dessin préparatoire.