Petite danseuse de 14 ans Degas Edgar

Petite danseuse de 14 ans

Fichier de l'Identité judiciaire de la Préfecture de Police

Auteur

Dimensions

Provenance

Technique

Matériaux

Datation

Lieu de conservation

Comment Edgar Degas a-t-il modernisé la sculpture ?

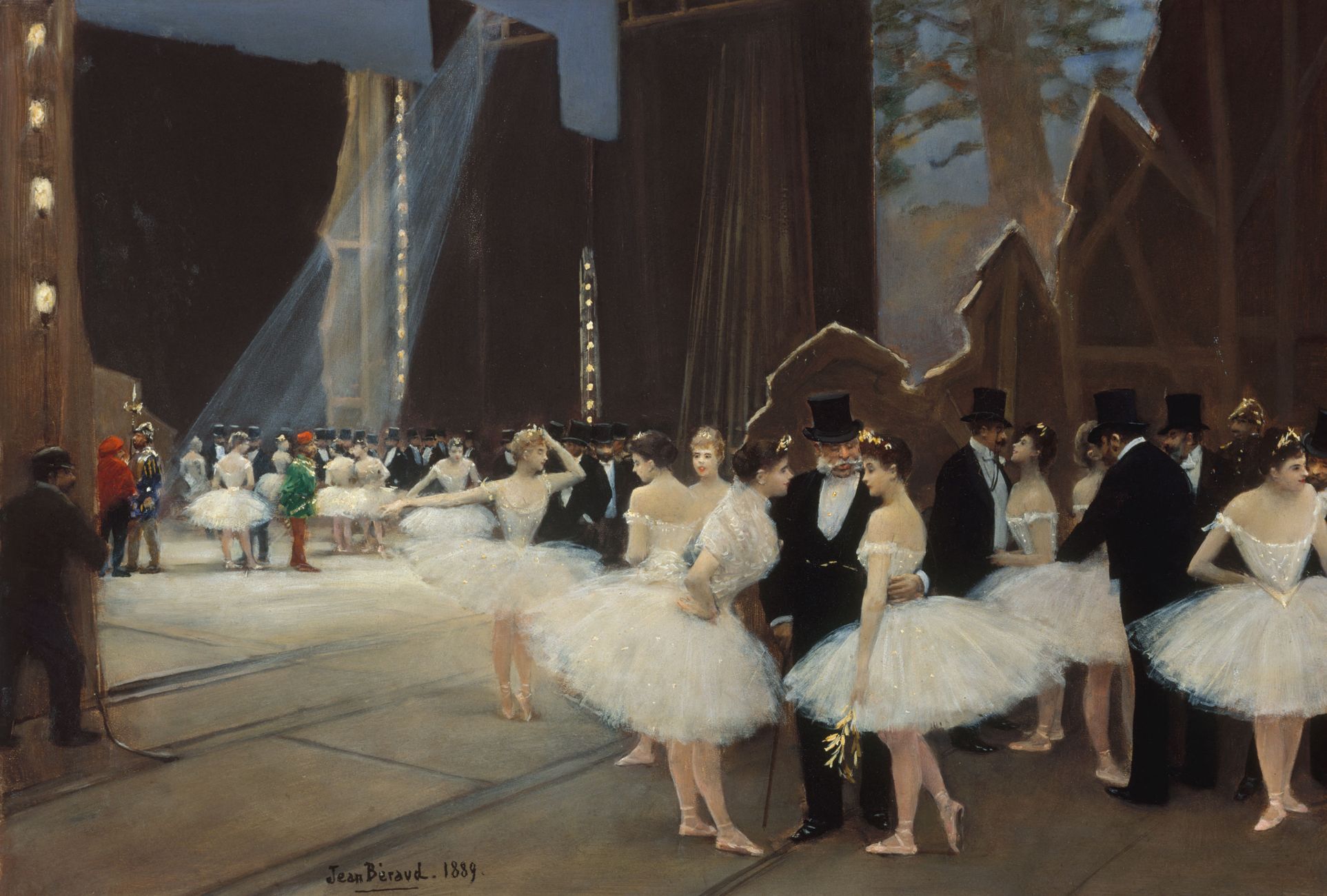

C’est à l’exposition impressionniste de 1881 qu’est présentée la Petite danseuse de quatorze ans image principale. L’œuvre scandalise le public. Un critique s’exclame : « Quel laideron, celle-là ! » Même les grands admirateurs d’Edgar Degas parlent de « malaise » à sa vue. C’est la seule sculpture que Degas expose de son vivant.

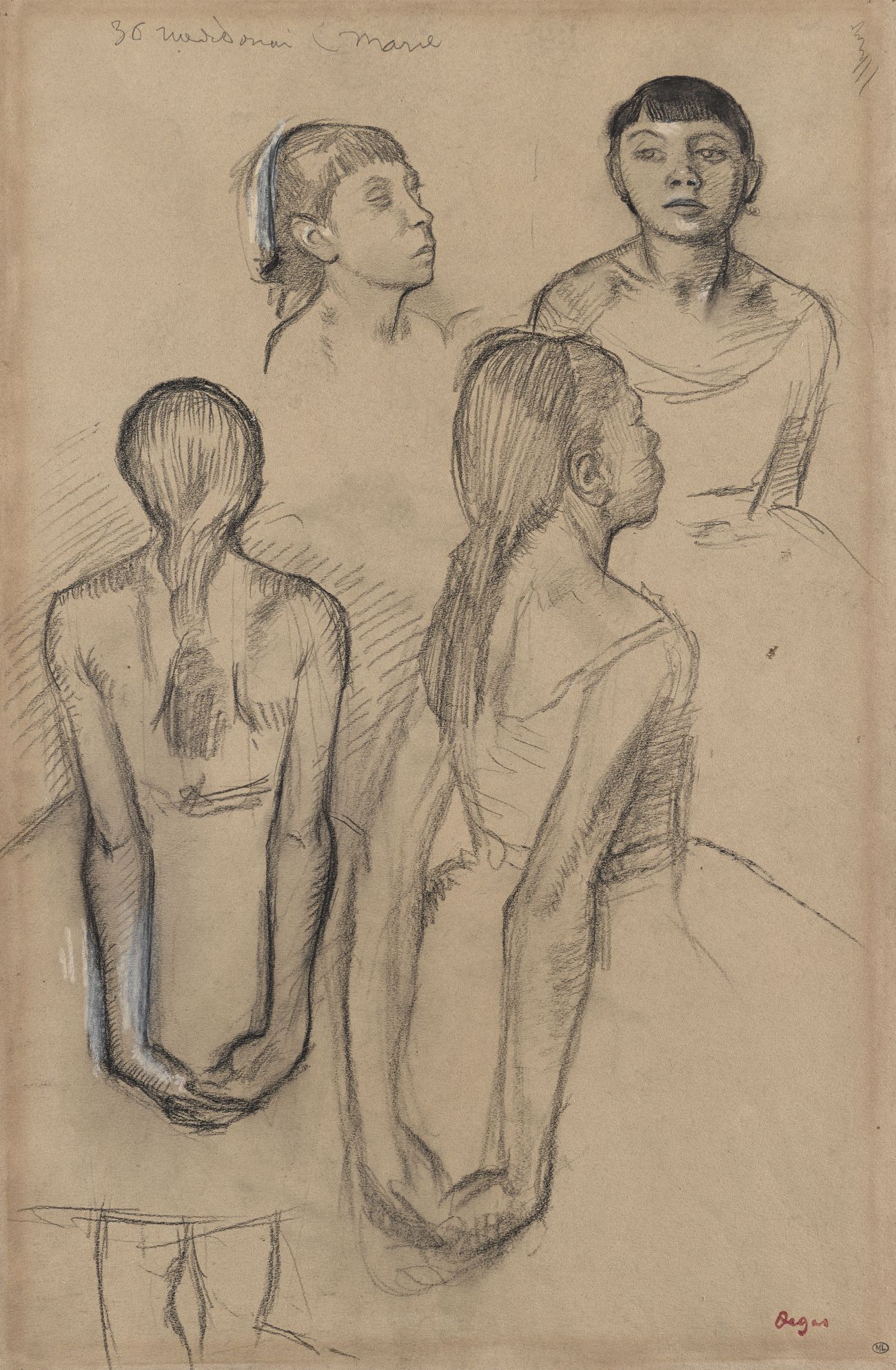

À la mort de l’artiste, en 1917, près de 150 statues de danseuses, en cire ou en terre, sont découvertes dans son atelier image 1. 73 purent être sauvées, dont celle ici présentée, la plus grande et la plus étonnante image 2. Des épreuves d’après l’original ont ensuite été éditées en bronze. La version conservée au musée d’Orsay se rapproche de l’aspect de la sculpture originale par les patines colorées et les accessoires (ruban et tutu) image principale.

Des matériaux trop communs pour une sculpture

La jeune ballerine est debout, dans une attitude de repos, en quatrième position. Les mains dans le dos, elle redresse le buste en jetant la tête en arrière détail b. Elle est vêtue d’un tutu de mousseline. Son corsage se détache du corps à l’aide de diverses patines. Les cheveux sont noués par un ruban. Dans la version en cire de 1881, Degas avait utilisé une perruque en cheveux, peut-être achetée dans un magasin de poupées. L’emploi d’accessoires accentue l’illusion de la réalité et marque une distance par rapport à la statuaire classique associée à des matériaux nobles, comme le marbre ou le bronze. Jusque-là, seuls les mannequins des musées ethnographiques image 3 et des musées de cire, comme celui de Madame Tussaud image 4 à Londres, portaient des vêtements et des perruques. Certains observateurs, comme le peintre Auguste Renoir, considérèrent la sculpture de Degas comme une tentative de réalisme particulièrement novatrice.

Marie van Goethem, petit rat de l’Opéra

Le modèle est une jeune danseuse du nom de Marie van Goethem, âgée de 14 ans au moment de la réalisation de la sculpture. Comme ses deux sœurs, elle est élève de l’Opéra ; toutes les trois poseront pour Degas, qui était leur voisin image 5. Ses parents originaires de Belgique s’étaient installés à Paris, où elle naît le 7 juin 1865. Le père de Marie abandonne sa famille. Les séances de pose chez le sculpteur ainsi que son travail à l’Opéra permettent à la jeune fille d’aider financièrement sa mère. Les petits rats de l’Opéra image 6 étaient pour la plupart, comme Marie, issus de milieux très modestes. Elle est inscrite à l’âge de 13 ans à l’Opéra, mais elle a probablement été initiée à cette discipline ailleurs, puisque dans l’œuvre de Degas, son corps est déjà formé pour la danse. Marie en est renvoyée au mois d’avril 1882. Au contraire, sa sœur cadette Louise fait carrière dans le milieu ; elle devient une élève modèle et gravit tous les échelons du corps de ballet, jusqu’à devenir professeur à l’Opéra de Paris. Au temps de Degas, le métier de danseuse de l’Opéra était associé à la prostitution, les grands bourgeois choisissant leurs maîtresses dans ce vivier de jeunes filles pauvres image 7. Est-ce en référence à ce fait que l’artiste choisit de déformer le visage de Marie pour y affirmer l’animalité ?

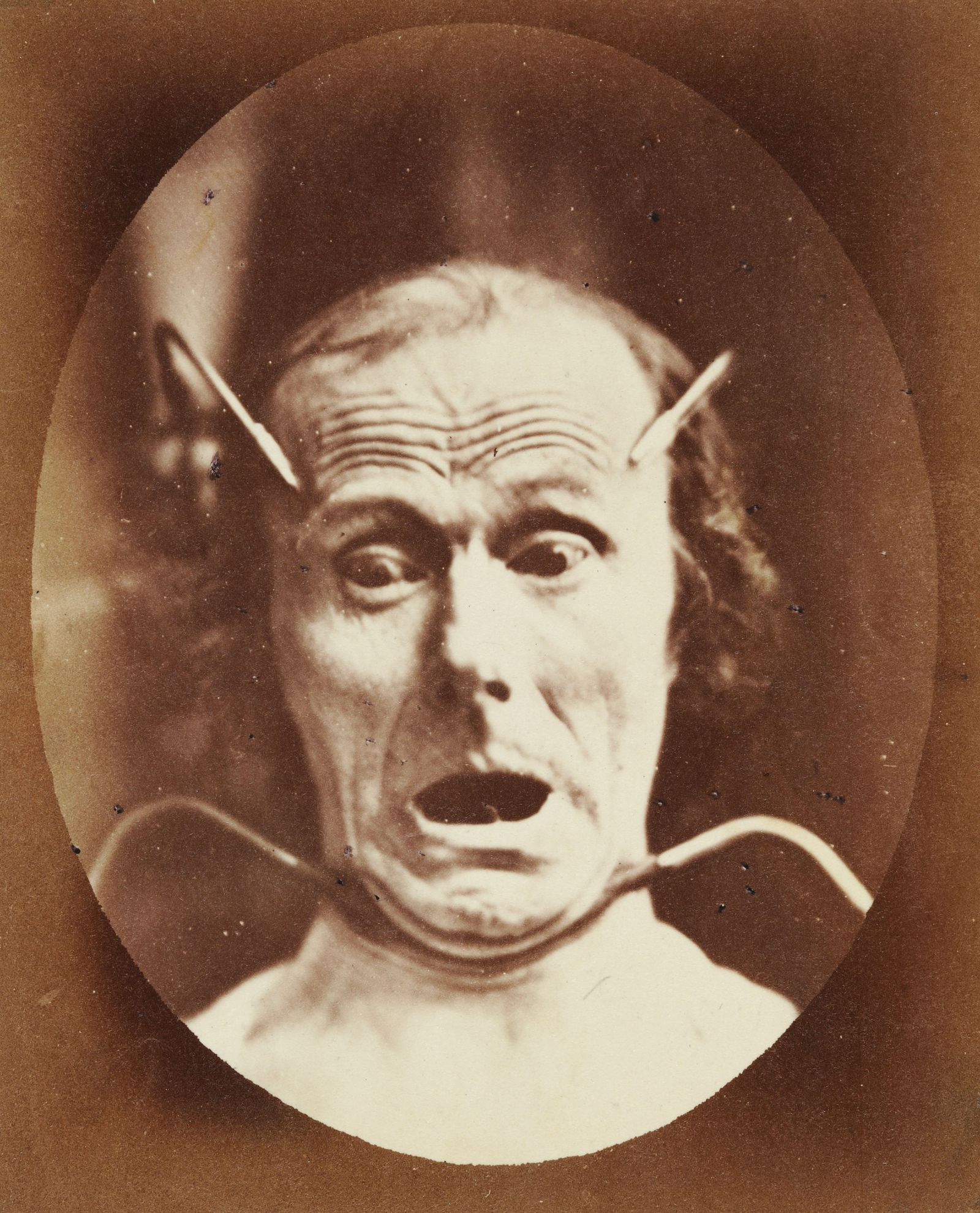

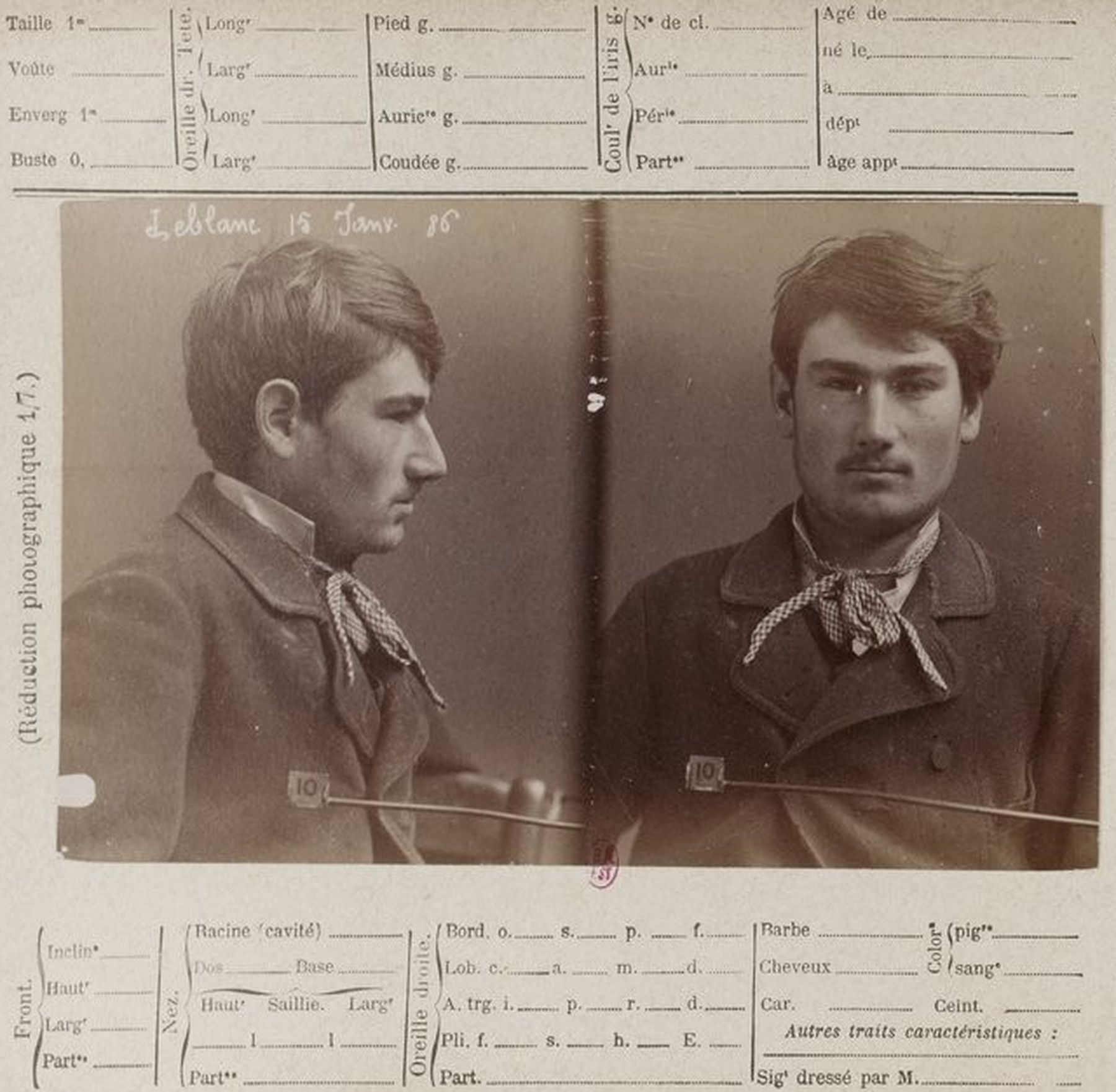

Quand la science déterminait le caractère d’un individu par son aspect physique

La sculpture, très critiquée parce qu’habillée, surprend également par l’expression de son visage. Joris-Karl Huysmans décrit la tête comme « vieille avant l’âge ». D’autres critiques souligneront une animalité évidente produisant un malaise : « Marie est un singe en cage. » Au XIXe siècle, la phrénologie étudie les os du crâne pour déterminer le caractère des individus. Par ailleurs, au XVIIIe siècle, le scientifique Petrus Camper avait imaginé une méthode fondée sur la mesure de l’angle facial pour différencier l’homme de l’animal image 8. Ses idées ont été reprises au XIXe siècle pour déterminer le degré de criminalité d’un individu image 9. Degas s’empare de ces théories pour réaliser sa statuette. Les premiers dessins montrent les traits naturels du visage de Marie. Puis l’artiste métamorphose ses traits pour l’affubler d’un museau. La sculpture présente une avancée de la mâchoire et un effacement du front qui renforcent le parallèle avec la physionomie du singe. Lors de l’exposition impressionniste, Degas avait mis en scène la statue dans une vitrine.

Il est surprenant aujourd’hui de voir que cette œuvre a pu susciter de si violentes réactions. Au XIXe siècle, la société porte un regard très critique sur les mœurs des danseuses. On les accuse d’utiliser leur corps pour gagner de l’argent et d’avoir des mœurs dépravées. C’est aussi cette vision de la danseuse que Degas imprime à la sculpture par la déformation de son visage.

La Petite Danseuse de quatorze ans d’Edgar Degas, une vidéo France TV, Culture Prime, 5 mn

Sandrine Faucher

Permalien : http://panoramadelart.com/analyse/petite-danseuse-de-14-ans

Publié le 17/03/2025

Ressources

Glossaire

Criminologie : Étude scientifique de l’ensemble des phénomènes criminels. Par l’analyse des causes et du processus du passage à l’acte criminel, elle recherche les moyens pour prévenir ce dernier ou en réduire les effets.

Impressionnisme : Courant artistique regroupant l’ensemble des artistes indépendants qui ont exposé collectivement entre 1874 et 1886. Le terme a été lancé par un critique pour tourner en dérision le tableau de Monet Impression soleil levant (1872). Les impressionnistes privilégient les sujets tirés de la vie moderne et la peinture de plein air.

Patine : Dépôt qui se forme au fil du temps à la surface d’un matériau. Le mot désigne aussi un mélange appliqué en finition pour imiter artificiellement le vieillissement naturel.

Petit rat : Jeune élève de l’école de danse de l’Opéra de Paris.

Physiognomonie : Méthode née au XVIIIe siècle, alors jugée scientifique, fondée sur l’idée que l’analyse des traits du visage et des os du crâne d’un humain permet de définir le caractère ou la personnalité de celui-ci. Le théologien et poète suisse Johann Kaspar Lavater (1741-1801) a écrit un ouvrage sur cette science en 1775, dans lequel on peut lire : « Dans une acception étroite, on entend par physionomie l’air, les traits du visage, et par physiognomonie la connaissance des traits du visage et de leur signification. »