Triptyque de la famille Braque Van der Weyden Rogier

Triptyque de la famille Braque

Auteur

Dimensions

Provenance

Technique

Matériaux

Datation

Lieu de conservation

En quoi le thème de la vanité présent dans cette œuvre peut-il répondre aux attentes du commanditaire ?

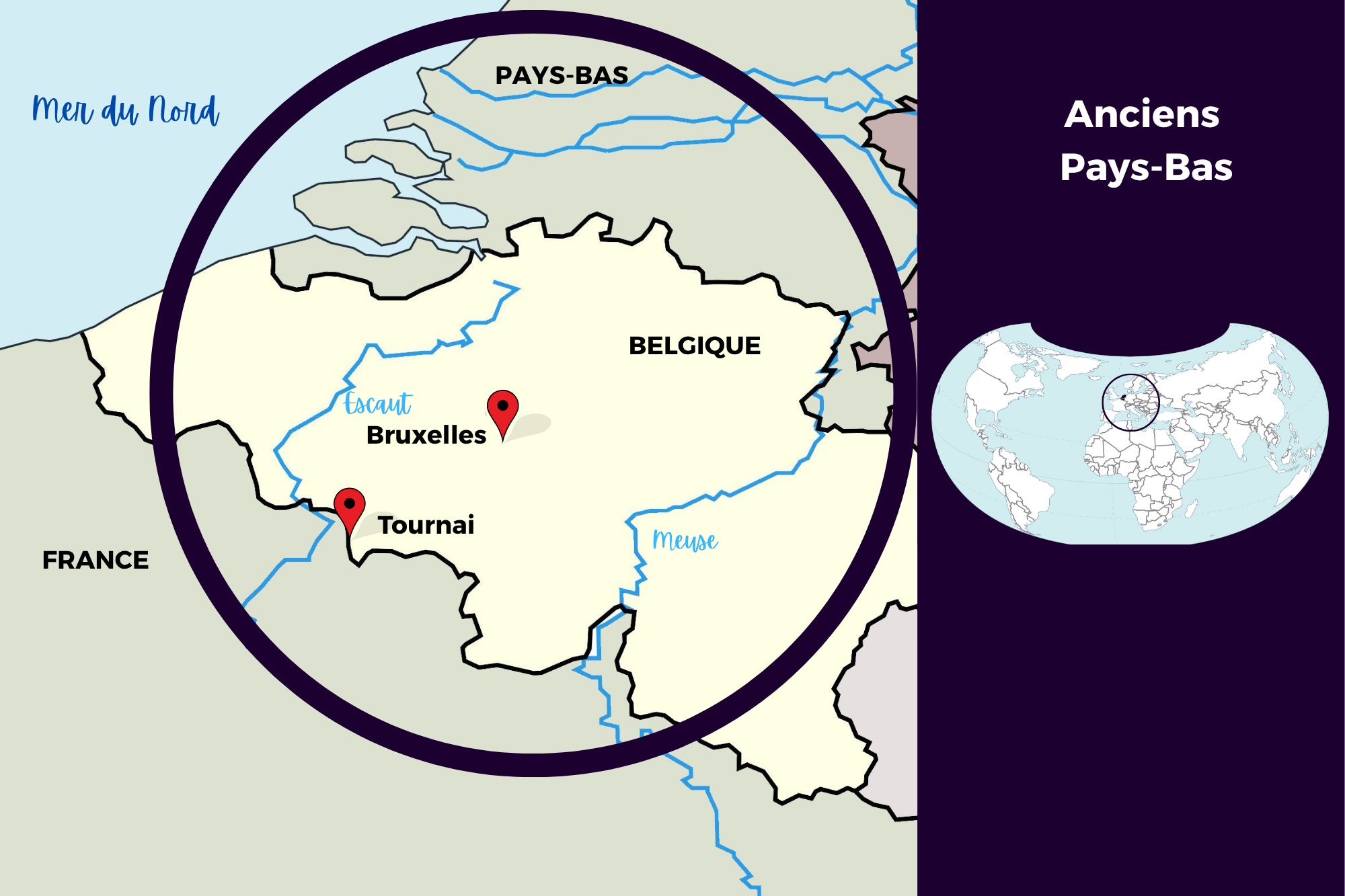

Le Triptyque Braque image principale est une œuvre de la maturité de Rogier Van der Weyden. Originaire de Tournai image 4, où il se forme auprès de Robert Campin, Van der Weyden s’installe à Bruxelles image 4 au début des années 1430 et y effectue l’essentiel de sa carrière. On sait néanmoins qu’en 1450, il se rend à Rome, et qu’il peint le Triptyque Braque peu après.

Un triptyque sur bois

L’œuvre a conservé ses cadres et sa structure d’origine en trois panneaux, dont deux volets articulés. Cette forme de triptyque est traditionnelle pour les retables peints dans les Pays-Bas au XVe siècle image 4. Les dimensions de l’ensemble sont modestes. L’œuvre serait donc plutôt destinée à la dévotion privée de son propriétaire, pour un oratoire dans sa demeure ; pour une chapelle familiale dans l’église de sa paroisse ; ou pour être transportée lors de ses voyages. La plupart du temps, les volets restaient fermés, ce qui explique l’excellent état de conservation de la peinture à l’intérieur du retable.

Fermé détail b, le triptyque montre un crâne appuyé sur une brique et une croix de pierre portant des inscriptions, accompagnés d’armoiries. Ouvert image principale, il présente, sur un fond de paysage, le Christ entre la Vierge Marie et saint Jean l’Évangéliste ainsi que, sur les volets, les saints Jean-Baptiste et Marie-Madeleine.

Commémoration d’un époux défunt

Les commanditaires peuvent être identifiés grâce aux armoiries figurant sur les volets fermés détail b. Sur le volet gauche figurent celles de Jean Braque et, sur le volet droit, ces mêmes armoiries sont associées à celles de son épouse, Catherine de Brabant. Ces deux familles d’origine parisienne s’étaient installées au début du XVe siècle à Tournai, ville alors sous l’autorité du roi de France. Il s’agit donc de membres d’une bourgeoisie aisée. Cette classe sociale s’enrichit au XVe siècle et, comme l’aristocratie, commande désormais des œuvres d’art. On note également que Van der Weyden est resté en lien avec sa ville d’origine, Tournai. Les commanditaires se sont mariés vers 1450-1451, et Jean Braque décède dès le 25 juin 1452. L’œuvre fut donc peinte pendant cette brève union ou peu après. L’iconographie peut en effet être cohérente avec une commande de Catherine de Brabant veuve, commémorant son époux défunt. Sous les armoiries de Jean Braque, apparaissent en effet un crâne et une brique émoussée. Depuis l’Antiquité, ces motifs renvoient au thème de la vanité, c’est-à-dire à la fragilité de l’existence humaine et des objets terrestres. À cette nature morte répond, sur l’autre volet, la croix avec une inscription. Il s’agit d’une citation biblique évoquant l’amertume de la mort lorsqu’elle frappe l’homme en pleine santé.

Comme souvent, l’iconographie intérieure des volets renvoie aussi à l’identité des commanditaires image principale : Jean-Baptiste est patron de Jean Braque. Par ailleurs, Marie-Madeleine, qui a oint le corps mort du Christ, peut être mise en relation avec Catherine de Brabant. On considère donc souvent que l’œuvre a été commandée vers 1452, afin d’orner la tombe de Jean Braque. Néanmoins, il n’est pas impossible qu’elle ait été commandée avant, le thème de la vanité étant courant dans les œuvres religieuses, indépendamment d’un contexte funéraire.

Vanité de la vie humaine et promesse du salut divin

Les volets extérieurs du Triptyque Braque rappellent donc le caractère éphémère de la vie terrestre des commanditaires. Ils sont traités dans une palette éteinte, en gammes d’ocres et de gris sur fond sombre, évoquant l’aspect terne de la vie terrestre quotidienne. C’est sous cet aspect que se présentait le plus souvent le retable, généralement fermé. Le meuble n’était ouvert qu’en de rares occasions (fêtes liturgiques majeures). Son iconographie et ses teintes brillantes offraient alors au spectateur un bref aperçu de la vie éternelle. L’intérieur du Triptyque Braque montre ainsi, en vives couleurs, les principaux personnages de l’Histoire sainte, associés à des citations bibliques qui les caractérisent. Le Christ détail c, au visage frontal et sévère, nimbé de couleurs irisées, tenant un globe, apparaît en Salvator Mundi, « le sauveur du monde » qui rachète le péché originel. L’inscription qui l’accompagne rappelle le sacrement de l’Eucharistie, potentiellement célébré auprès de l’œuvre. À ses côtés, Marie, les mains jointes, et saint Jean l’Évangéliste, tenant un calice, sont les deux personnages qui se tenaient au plus près de la Croix au moment de la crucifixion.

Sur le volet droit détail d, saint Jean-Baptiste tient sa place de dernier prophète et désigne le Christ qui promet aux fidèles l’éternité, tandis que la petite scène du baptême du Christ apparaît dans le paysage derrière lui détail e. Sur le volet gauche détail f, sainte Marie-Madeleine évoque quant à elle la fin de la vie de Jésus : elle verse des larmes et tient un flacon de parfum, souvenir des onguents ayant servi à l’embaumement du Christ. De gauche à droite, c’est donc un résumé de l’histoire du « salut divin » qui est proposé au fidèle, de l’annonce de la venue de Jésus à son incarnation en la Vierge Marie, jusqu’à sa mort sur la Croix et sa mise au tombeau pleurée par sainte Madeleine.

Ce contraste d’un retable présentant, fermé, la vie terrestre des commanditaires et, ouvert, la gloire divine, est traditionnel. Ce contraste se retrouve ainsi dans le large retable de Beaune du même Rogier Van der Weyden comme dans des œuvres de dévotion privée plus tardives, telles que le Diptyque Carondelet de Gossaert image 1 image 2.

Un style réaliste au service de la dévotion

Le message religieux délivré par ce programme iconographique est soutenu par la composition et le style de l’œuvre. Le Triptyque Braque présente les personnages saints en buste, ce qui favorise le face-à-face avec le fidèle.

En outre, ces figures sont traitées avec un puissant souci de réalisme. Les détails, même disgracieux, sont soigneusement décrits : cernes et rides autour des yeux de saint Jean détail g, visage émacié de Jean-Baptiste détail d, yeux larmoyants et rougis de Marie-Madeleine détail h. S’y ajoute le travail du modelé : les ombres et les lumières sont contrastées afin de souligner le volume des visages ou celui des drapés en larges plis cassés détail d. Ces caractéristiques stylistiques contribuent à donner une présence physique convaincante aux personnages.

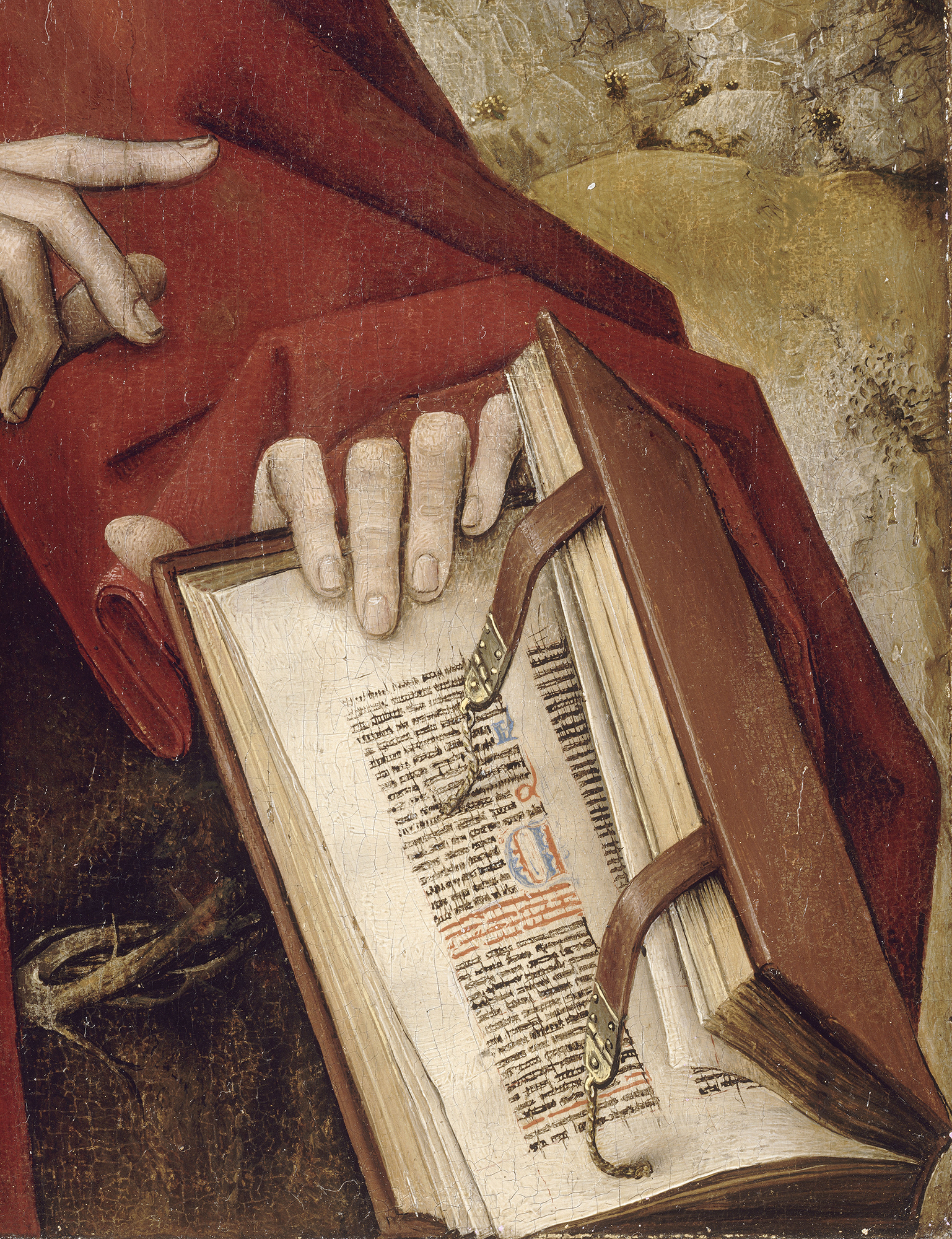

Le traitement illusionniste des matières renforce ce réalisme. D’infimes empâtements suggèrent les reflets brillants du calice et du globe détail c. Le costume de Marie-Madeleine est particulièrement élégant : robe à manches de brocart, voile transparent délicatement brodé de motifs blancs sur blanc détail h. Enfin, le trompe-l’œil du livre de Jean-Baptiste détail i, posé sur le rebord du cadre, donne l’impression d’une perméabilité entre l’espace du tableau et celui du spectateur.

Le paysage prolonge aussi le tableau à l’arrière-plan, dans les lointains détail e, et unifie les trois panneaux par une ligne d’horizon continue. On y parcourt du regard les chemins qui serpentent vers des villes rendues dans les moindres détails. De subtils glacis rendent la brillance de l’eau et la délicate perspective atmosphérique.

Placé au plus près de l’œuvre, le fidèle en prière ne peut qu’être sensible à cette description précise. Il croit assister effectivement à la scène peinte et est donc plus fortement touché par le message religieux.

Artiste majeur des Pays-Bas du XVe siècle, Rogier Van der Weyden contribue à mettre en place des modèles auxquels furent sensibles de nombreux artistes. Ainsi, Hans Memling, qui fut son élève, se souvint sans doute du Triptyque Braque lorsqu’il créa son petit triptyque de La Fuite en Égypte image 3.

Anne-Charlotte Béon

Permalien : http://panoramadelart.com/analyse/triptyque-de-la-famille-braque

Publié le 16/07/2025

Ressources

Glossaire

Glacis : Technique dans la peinture à l’huile consistant à employer une matière picturale riche en liant (huile) et pauvre en pigments. Les glacis translucides et à peine colorés sont posés en couches superposées pour obtenir des dégradés subtils et des effets de texture et de relief. Les peintres l’utilisent notamment pour donner vie aux carnations (traitement de la peau).

Nature morte : Représentation d’objets, de végétaux, de nourriture ou d’animaux sans vie.

Perspective atmosphérique : La perspective atmosphérique consiste à créer l’illusion de la profondeur par l’utilisation de dégradés de tons ou de couleurs qui s’estompent avec la distance. Elle joue sur les effets de contraste entre les plans du tableau. Ce type de mise en perspective apparaît au début du XVe siècle chez les maîtres flamands, dans le Nord de l’Europe, grâce à la mise au point de la peinture à l’huile.

Triptyque : Œuvre constituée de trois volets reliés par une charnière. Par extension, le terme s’applique à trois œuvres formant un ensemble.

Trompe-l'oeil : Art qui met en jeu des techniques de perspective afin d’imiter la réalité et donner cette illusion au spectateur

Vanité : Type d’œuvre favorisant la méditation sur la mort et le caractère éphémère des plaisirs sensuels. Parmi les objets symboliques le plus fréquemment représentés figurent le crâne, le sablier, la flamme …