Basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille Esperandieu Henri-Jacques

Basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille

Vue depuis la basilique Notre-Dame de la Garde

Auteur

Dimensions

Provenance

Technique

Matériaux

Datation

Lieu de conservation

En quoi Notre-Dame de la Garde est-elle représentative du style romano-byzantin ?

Dominant la ville et la rade de Marseille, la basilique Notre-Dame de la Garde image principale caractérise l’allure générale de la cité phocéenne, au point d’en être devenue l’emblème image 1.

L’édification de la basilique

Dès le Moyen-Âge, le piton calcaire de 148 mètres de haut sur lequel elle sera élevée est un poste de surveillance de la baie, d’où son nom de colline de la Garde. Au XIIIe siècle, une chapelle dédiée à la Vierge Marie y est construite. L’édifice est agrandi plusieurs fois, puis englobé au XVIe siècle dans un fort image 2 demandé par François Ier pour protéger la ville. Un fortin sur l’île d’If, futur château d’If, est également bâti.

Sous le Second Empire, le remplacement de l’église par un édifice plus vaste est décidé, nécessitant la destruction du fort. Léon Vaudoyer, architecte travaillant alors à la construction de la cathédrale de Marseille, Sainte-Marie-Majeure, dite la Major image 3, voit son projet choisi ; mais celui-ci est dû en réalité à son collaborateur Jacques Henri Espérandieu. La première pierre est posée le 11 septembre 1853 et le sanctuaire est consacré le 4 juin 1864, même si le clocher n’est pas encore construit. La basilique, titre reçu en 1879, ne sera achevée qu’en 1897, après le décès à 45 ans de son architecte Espérandieu (en 1874) et plus de 40 ans de travaux.

Un style « romano-byzantin »

L’accès à Notre-Dame se fait par des escaliers monumentaux aboutissant au pont-levis (aujourd’hui encore relevé chaque soir) de l’ancien fort. Des vestiges de celui-ci ont été incorporés à la partie basse de l’édifice, tels que l’éperon en pierre rose visible à son angle ouest. Élevée sur cet impressionnant soubassement, la basilique présente d’abord son haut clocher carré abritant un bourdon de 8 tonnes, nommé Marie-Joséphine. Le clocher se termine par une terrasse dont chaque angle est occupé par une statue d’ange sonnant de la trompette, due au sculpteur Eugène-Louis Lequesne. Au centre se dresse le campanile cylindrique, d’une hauteur de 12,50 mètres, supportant une gigantesque statue dorée de la Vierge à l’enfant bénissant la ville image 4. Cette sculpture de 9,70 mètres de haut et pesant 9 800 kilos a été installée à une hauteur en proie aux assauts fréquents du mistral, une prouesse technique due au talent d’Espérandieu. La statue, conçue par Lequesne, a été réalisée en cuivre galvanoplastique dans les ateliers Christofle de Paris, puis dorée à la feuille ; à l’intérieur, un escalier permet de monter jusqu’aux yeux de Marie pour admirer la vue s’étendant jusqu’à la mer. Cette statue présente une superbe chevelure non couverte par un voile, détail rare pour une statue de Vierge d’extérieur.

Derrière le clocher et après la toiture de la nef, une coupole côtelée surmontée d’une croix s’élève au-dessus du transept ; par sa forme, elle contribue à l’aspect néo-byzantin voulu par Espérandieu pour l’édifice. Ce style se développe au XIXe siècle, notamment pour des bâtiments religieux comme le Sacré-Cœur à Paris. L’architecte Vaudoyer l’avait déjà choisi pour la Major image 3. Il se manifeste aussi par une alternance de pierres de différentes couleurs : calcaire blanc de Calissane (Provence), grès gris-vert de Golfalina (Toscane) ou rose des Vosges, granit rouge de Corse.

L’intérieur de la basilique

La basilique est constituée de deux églises superposées. Le pont-levis mène directement à la crypte image b, église basse taillée dans le roc sur une profondeur de 44 mètres ; sa nef romane est couverte de voûtes d’arêtes. La crypte conserve deux sculptures déjà présentes dans l’ancienne chapelle : à l’entrée, un grand crucifix du XVIe siècle image 5 et, près de l’autel, une statue du XVIIIe siècle, la « Vierge au bouquet » image 6.

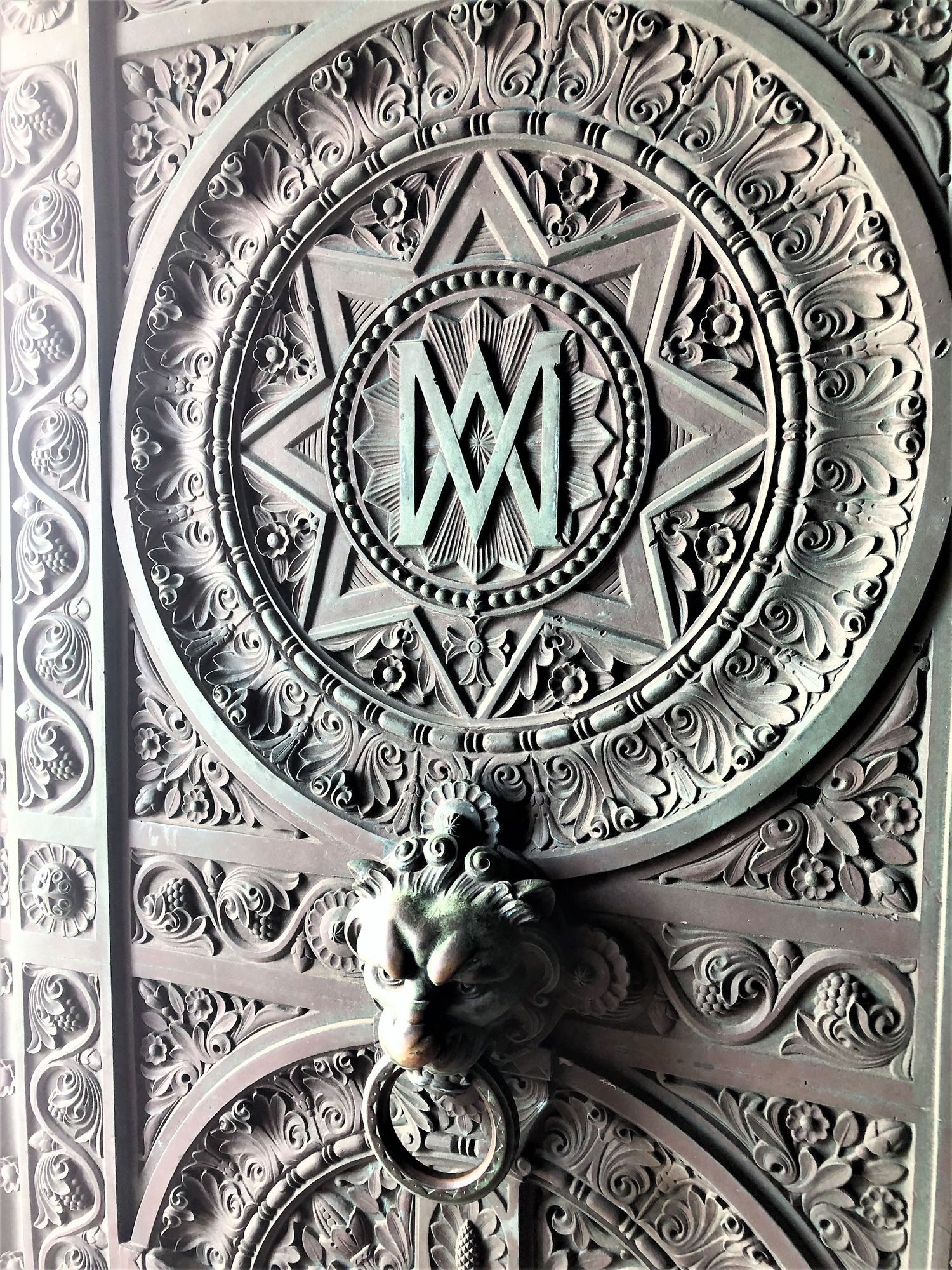

L’église haute, la basilique, s’ouvre par des portes en bronze sculptées par Jules Cantini image c. Elles comportent un monogramme entrelaçant les lettres A, V et M, tirées du latin Ave Maria (« Je vous salue Marie »). En entrant dans la nef image d longue de 32 mètres, le visiteur est ébloui par les mosaïques dorées des voûtes et par les teintes variées des marbres. L’alternance de marbre blanc de Carrare avec des marbres rouges du Var est complétée par le vert des colonnes en porphyre et le gris de celles en granit.

Ce décor très coloré a été voulu par l’architecte Henri-Antoine Révoil, successeur d’Espérandieu sur le chantier de la basilique.

Un chef-d’œuvre de mosaïques

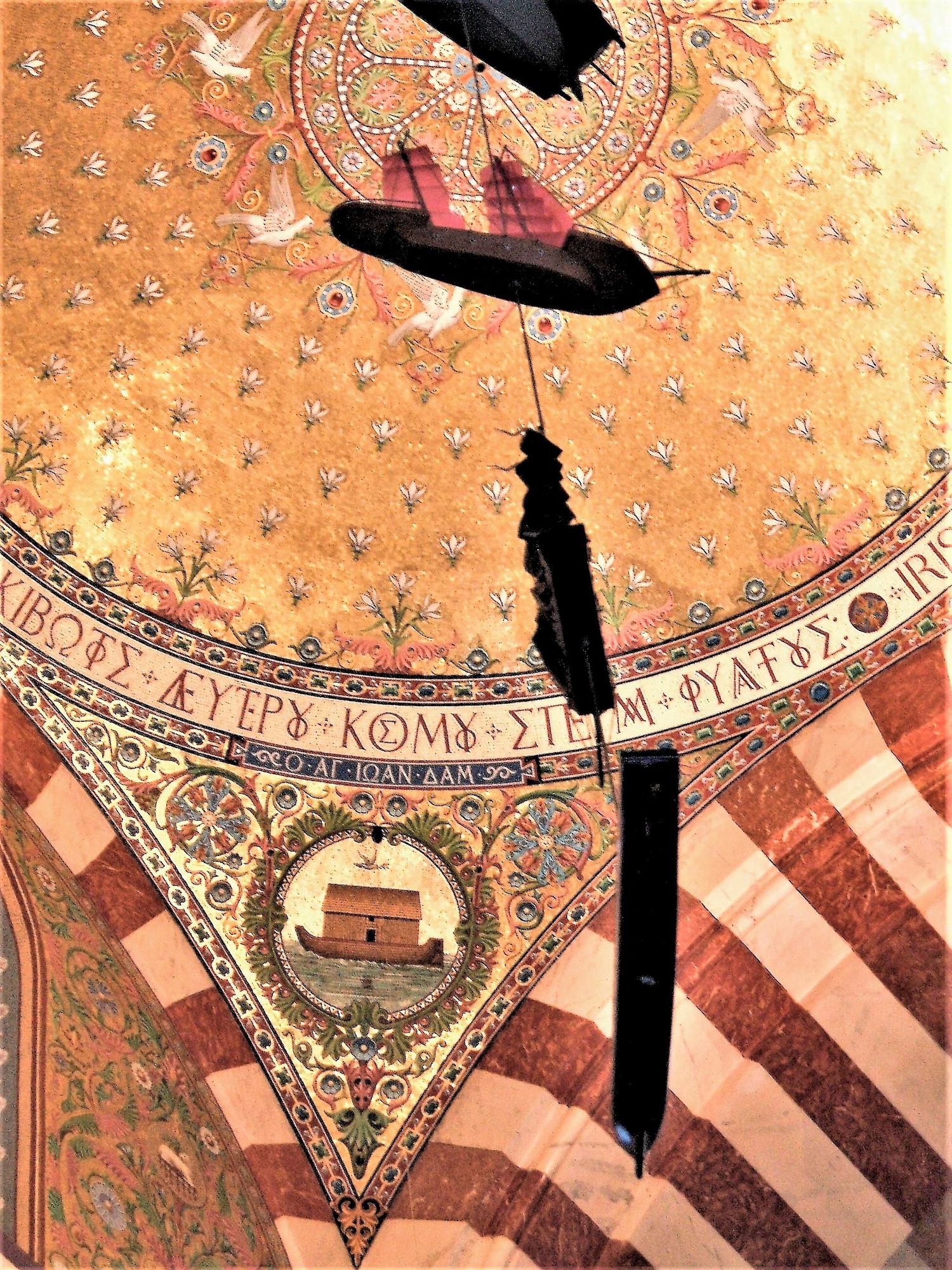

Pour la décoration des parties hautes, la mosaïque a été préférée aux fresques, car elle résiste mieux à l’air marin et correspond plus à une esthétique néo-byzantine, inspirée par celles de Venise et de Ravenne. Couvrant 1 200 mètres carrés, elle a été réalisée en tesselles de verre coloré ou revêtu de feuille d’or, par l’équipe du mosaïste vénitien Francesco Mora. Au-dessus de la nef, trois coupoles se succèdent, encadrées d’arcs romans aux claveaux rouges et blancs image e. Avec les mosaïques, ces arceaux créent une ambiance orientalisante digne de Marseille, « Porte de l’Orient ».

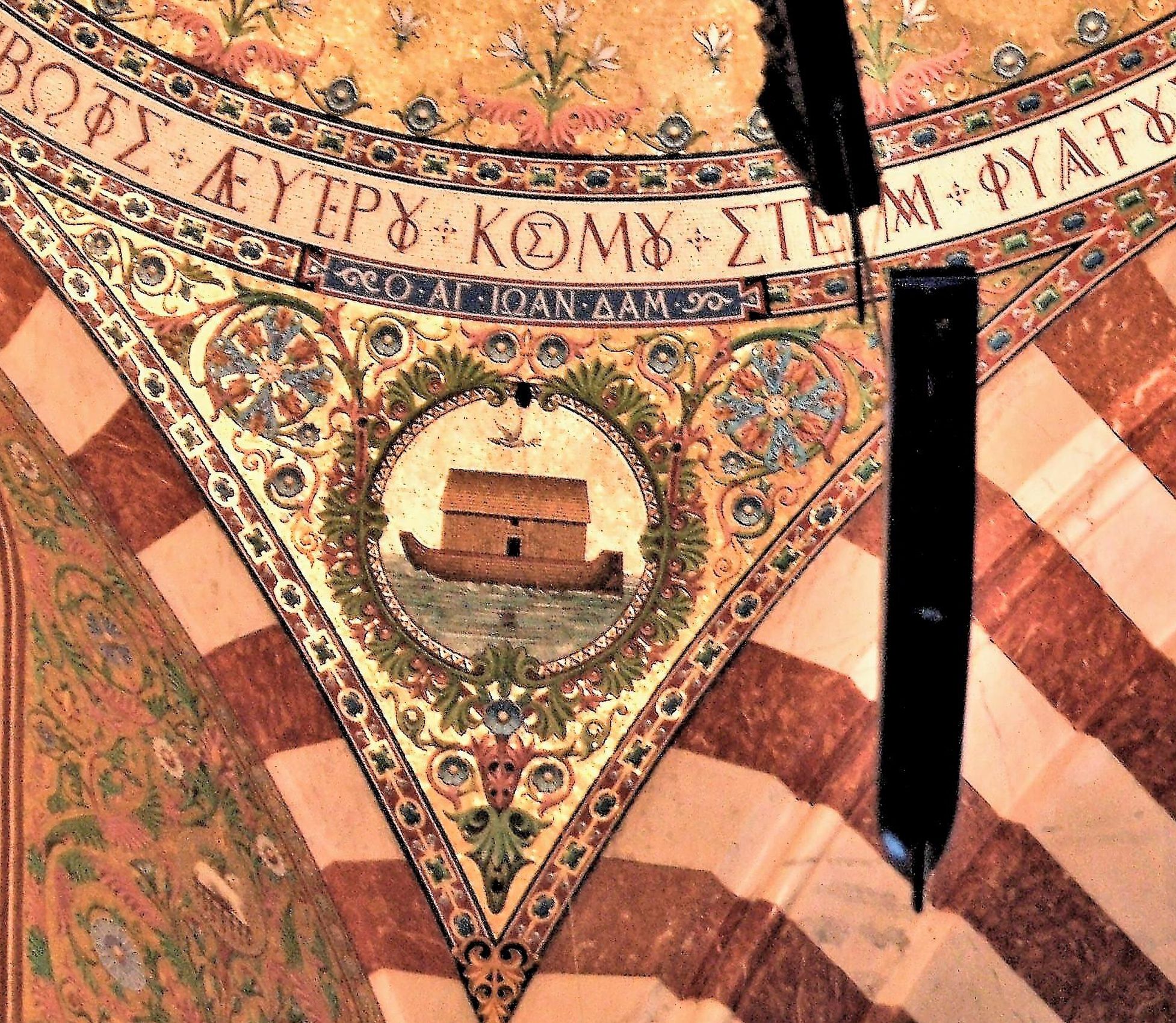

Chaque coupole est ornée d’un semis de fleurs sur fond d’or, avec au centre une rosace entourée de colombes image f. Les couleurs des fleurs, variant selon chaque coupole, sont celles du vêtement traditionnel de la Vierge : le rouge de sa robe, le bleu de son manteau et le blanc de son voile. Sous les coupoles sont représentés des motifs tirés de l’Ancien Testament : palmier, arche de Noé image g et chandelier à sept branches … Sur la grande coupole du transept image h, quatre anges soutiennent une couronne de roses entourant le M de « Marie » image i.

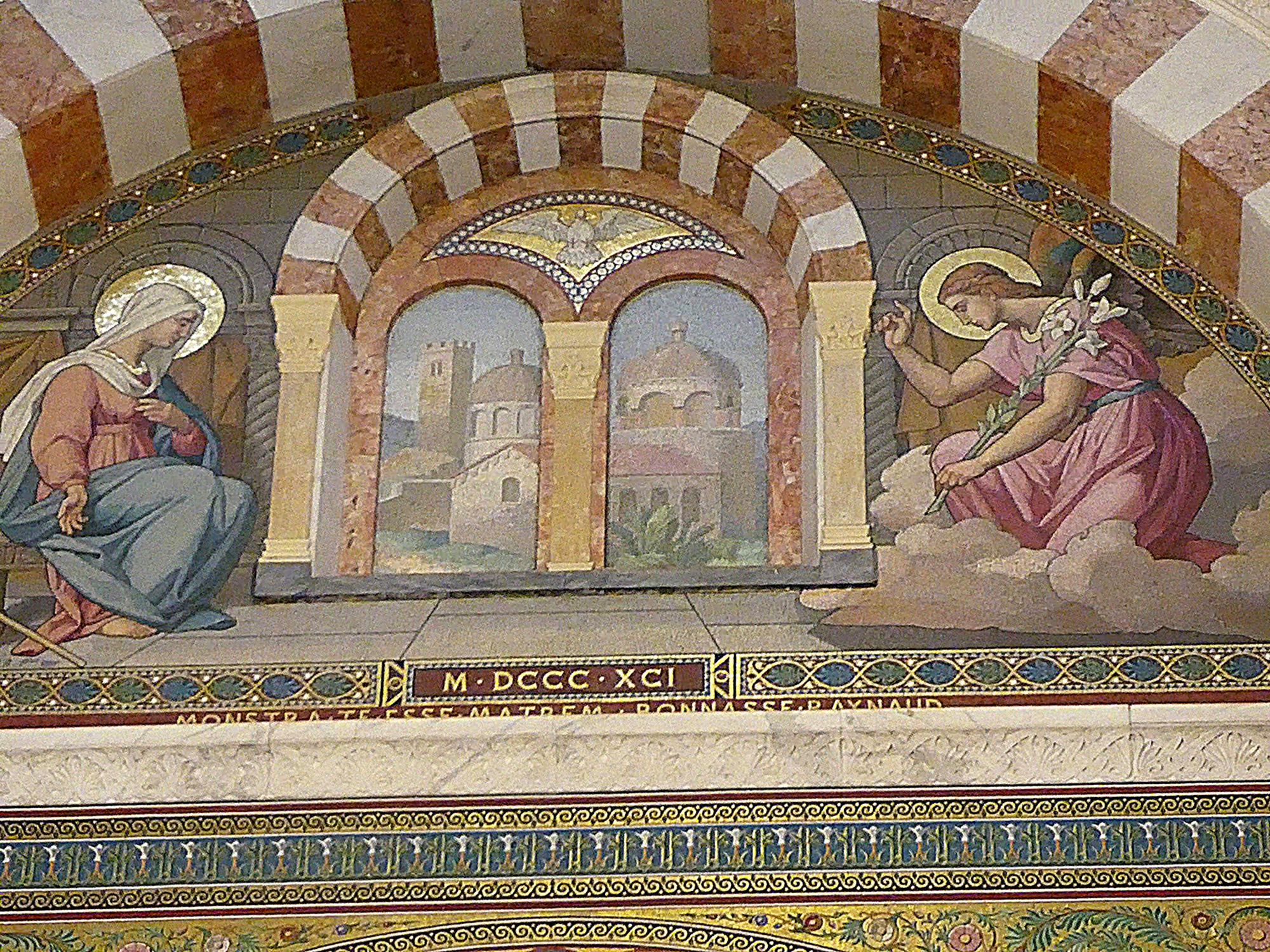

Au-dessus de l’autel, la scène de l’Annonciation montre l’ange Gabriel et la Vierge de part et d’autre d’une fenêtre ouvrant sur une vue de Nazareth image j. Sous cette scène, le médaillon central d’une grande mosaïque présente un bateau à la voile bleue et blanche, couleurs de la Vierge, mais aussi de Marseille image k ; symbole de l’Eglise, il vogue vers un phare surmonté d’une croix. Dans le ciel, une étoile le guide. Elle comporte les A et M entrelacés de Ave Maria. Autour du médaillon se déploient, sur fond d’or, des rinceaux végétaux abritant différents oiseaux : colombe du Saint-Esprit, paons, perroquets, hérons, chardonnerets…

Le maître-autel a été réalisé par Cantini en marbre enrichi de lapis-lazuli et de mosaïques image 7. Derrière lui se trouve une grande statue de la Vierge en argent image 8, dont le modèle en plâtre a été fourni par le sculpteur parisien Jean-Pierre Cortot. Financée en partie par la duchesse d’Angoulême, fille de Louis XVI, elle fut façonnée par l’orfèvre Jean-Baptiste Chanuel, qui utilisa la difficile technique du repoussé au marteau. Les murs des chapelles latérales sont recouverts d’ex-voto image 9 sous forme de plaques de marbre, de tableautins et d’objets (bouées ou maquettes de bateaux suspendues à la voûte de la basilique image 10 image d).

Ils témoignent de l’attachement des Marseillais à leur « Bonne Mère » (expression probablement inventée par les aumôniers de Notre-Dame de la Garde au XIXe siècle) ; tous, quelque soit leur religion, aiment à y venir … ne serait-ce que pour contempler, sous la protection de la grande statue dorée, l’extraordinaire panorama sur la ville, la baie et les collines environnantes image 11.

Mots-clés

Sylvie Cuni-Gramont

Permalien : http://panoramadelart.com/analyse/basilique-notre-dame-de-la-garde-marseille

Publié le 26/09/2025

Glossaire

Basilique : Titre honorifique décerné par les papes à certaines églises, en général lieux de pèlerinage.

Galvanoplastie : Placage d’une couche métallique par électrolyse. Pour réaliser la statue de Notre-Dame de la Garde, un moule en latex de celle-ci fut plongé dans un bain de sulfate de cuivre, où un courant électrique continu fixa le métal sur le moule.

Voûtes d’arête : Voûte résultant de l’intersection de deux voûtes en berceau souvent identiques, qui se croisent généralement à angle droit.

Claveau : Entrecroisement à angle droit de deux voûtes en berceau de même taille, créant des arêtes saillantes.

Rosace : Motif stylisé de rose, aux pétales symétriques autour d’un bouton central.

Mosaïque : Art qui consiste à réaliser de grands panneaux décoratifs, à l’aide d’une multitude de petits cubes (tesselles) de divers matériaux (pierre, céramique, verre) et de diverses couleurs, disposés sur un enduit. C’est un décor privilégié sur les sols et les murs des grands édifices publics et des riches demeures.

Repoussé : Technique de métallurgie qui consiste à obtenir un motif en relief en travaillant une plaque de métal par l’arrière, en le « repoussant » à l’aide d’un poinçon.

Monogramme : Ensemble de lettres entrelacées pour ne former qu’un seul motif identifiant une personne ou une institution.

Transept : Construction perpendiculaire à la nef, qui donne à l’église un plan en croix.