Les Ambassadeurs Holbein Hans

Les Ambassadeurs

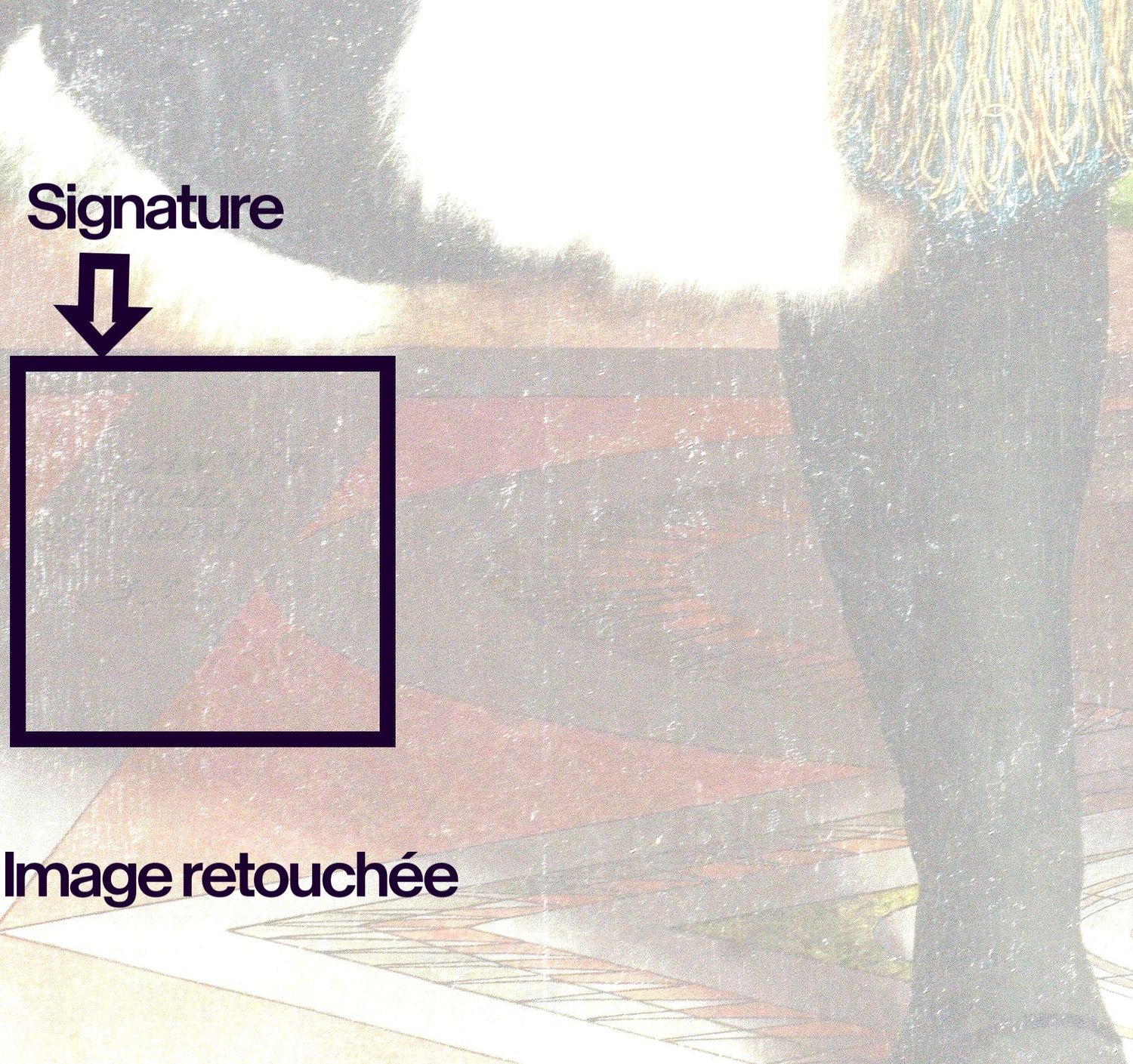

Détal de la signature

Auteur

Dimensions

Provenance

Technique

Matériaux

Datation

Lieu de conservation

En quoi ce tableau d’Holbein est-il le reflet des préoccupations intellectuelles et religieuses de son temps ?

Ce tableau image principale, le plus célèbre de Hans Holbein le Jeune, présente deux élégants personnages de la Renaissance dans un environnement d’objets riches de sens. Derrière le caractère officiel de ce double portrait se cache une interprétation complexe qui révèle au regard un secret.

Un chef-d’œuvre unique dans la carrière du peintre

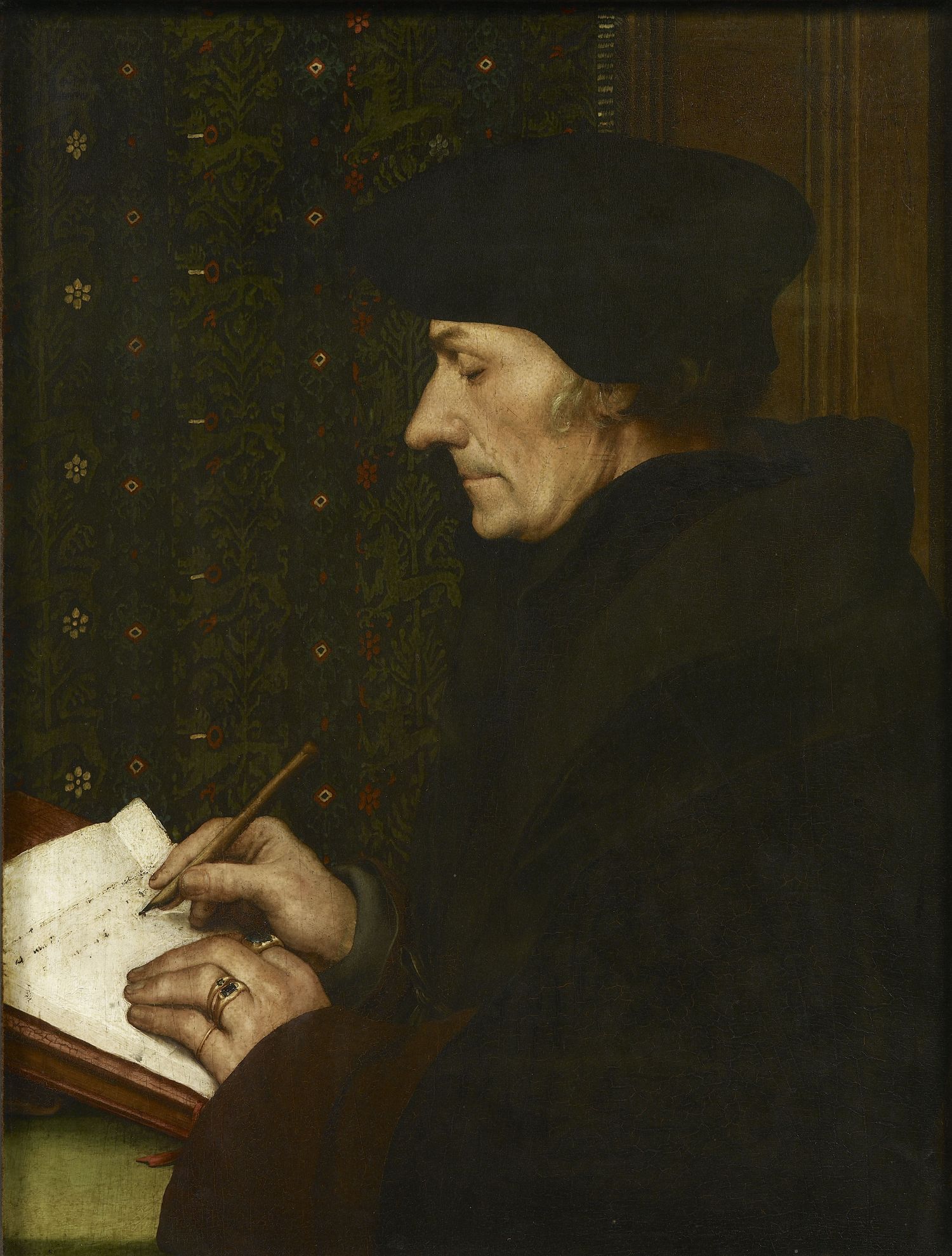

Né vers 1497-1498 dans la riche cité allemande d’Augsbourg, Holbein commence sa formation de peintre auprès de son père, Hans Holbein l’Ancien. En 1515, il s’installe à Bâle, ville d’édition humaniste où il côtoie notamment le lettré Érasme image 1, qui le recommande à Thomas More pour son premier séjour en Angleterre (1526-1528). Le peintre s’y installe définitivement en 1532, jusqu’à sa mort. Les Ambassadeurs image principale, tableau signé et daté de 1533, relève de cette seconde période anglaise, peu avant qu’Holbein ne devienne peintre du roi Henry VIII image 2 en 1536.

Le genre du portrait domine la production de cet artiste. En effet, s’il peint des œuvres religieuses image 3 au début de sa carrière, le développement des idées de la Réforme protestante et de l’iconoclasme (interdiction et destruction des images), en Suisse et en Angleterre, l’incite à s’orienter vers le portrait. Holbein excelle dans ce genre, et a laissé de nombreuses effigies du roi Henry VIII et des seigneurs et dames de sa cour image 1 image 2 image 4. Il s’agit en général de portraits à mi-corps dont le visage de trois quarts est rendu avec un soin réaliste.

Dans cette production, Les Ambassadeurs image principale se distinguent d’emblée par la représentation de deux personnages, par le large cadrage en pied et par l’ambition du format. L’importance de la nature morte et sa place au centre de la composition confèrent aussi un statut particulier à l’œuvre. La signature détail b, souvent absente ou brève dans les œuvres d’Holbein, est ici plus développée : l’artiste avait donc conscience d’avoir créé une œuvre à part.

L’identité des ambassadeurs

Le nom des modèles est aujourd’hui bien connu. Holbein montre ici toute sa science du portrait, dans le rendu précis de leurs physionomies et la description de leurs costumes, dont les matières sont traitées avec virtuosité. À gauche, Jean de Dinteville (1504-1557), ambassadeur du roi de France à Londres, est probablement le commanditaire de l’œuvre. Son habit est celui d’un grand seigneur : une fine chemise de lin émergeant des crevés du riche pourpoint de soie rose, porté sous une casaque de velours noir et un manteau court (la chamarre) somptueusement bordé de fourrure de lynx. Il porte le collier de l’ordre de Saint-Michel et une épée au côté gauche. Sa main droite repose sur sa dague dont le riche fourreau orfévré précise l’âge du modèle : dans sa vingt-neuvième année. À côté de lui, le globe terrestre indique, entre autres, l’emplacement de son château de Polisy (Aube) détail c. À droite, son ami, Georges de Selve (1508-1541), évêque de Lavaur, porte une chemise, un pourpoint de soie noir et un luxueux manteau long, dont le velours façonné est sans doute entièrement doublé de fourrure. Son âge (25 ans) est indiqué sur la tranche du livre posé près de lui détail d.

Un contexte diplomatique difficile

Le portrait d’Holbein est sans doute entrepris au printemps 1533, alors que ces deux jeunes hommes se trouvent à Londres, dans un contexte politique particulièrement complexe. D’un point de vue politique, l’Europe est alors tiraillée par les rivalités opposant les trois grands souverains du temps : Charles Quint (empereur du Saint-Empire), François Ier (roi de France) et Henry VIII (roi d’Angleterre). D’un point de vue religieux, l’Église chrétienne est divisée entre catholiques et protestants. En 1533, Henry VIII est sur le point de rompre à son tour avec l’Église de Rome, qui refuse de reconnaître son union avec Anne Boleyn et l’annulation de son mariage avec Catherine d’Aragon. Jean de Dinteville, envoyé à la cour d’Angleterre en janvier 1533 pour six mois, déplore de voir son séjour prolongé afin d’assister au couronnement d’Anne Boleyn en juin, puis, le 7 septembre, à la naissance de son premier enfant, la future reine Élisabeth Ière. Il ne peut rentrer en France qu’au mois de novembre. Ce séjour est pénible et Dinteville se réjouit de la visite, au printemps 1533, de son ami Selve. Ce dernier est sans doute également en mission diplomatique, afin de plaider en faveur du maintien de l’unité chrétienne menacée.

Une nature morte humaniste

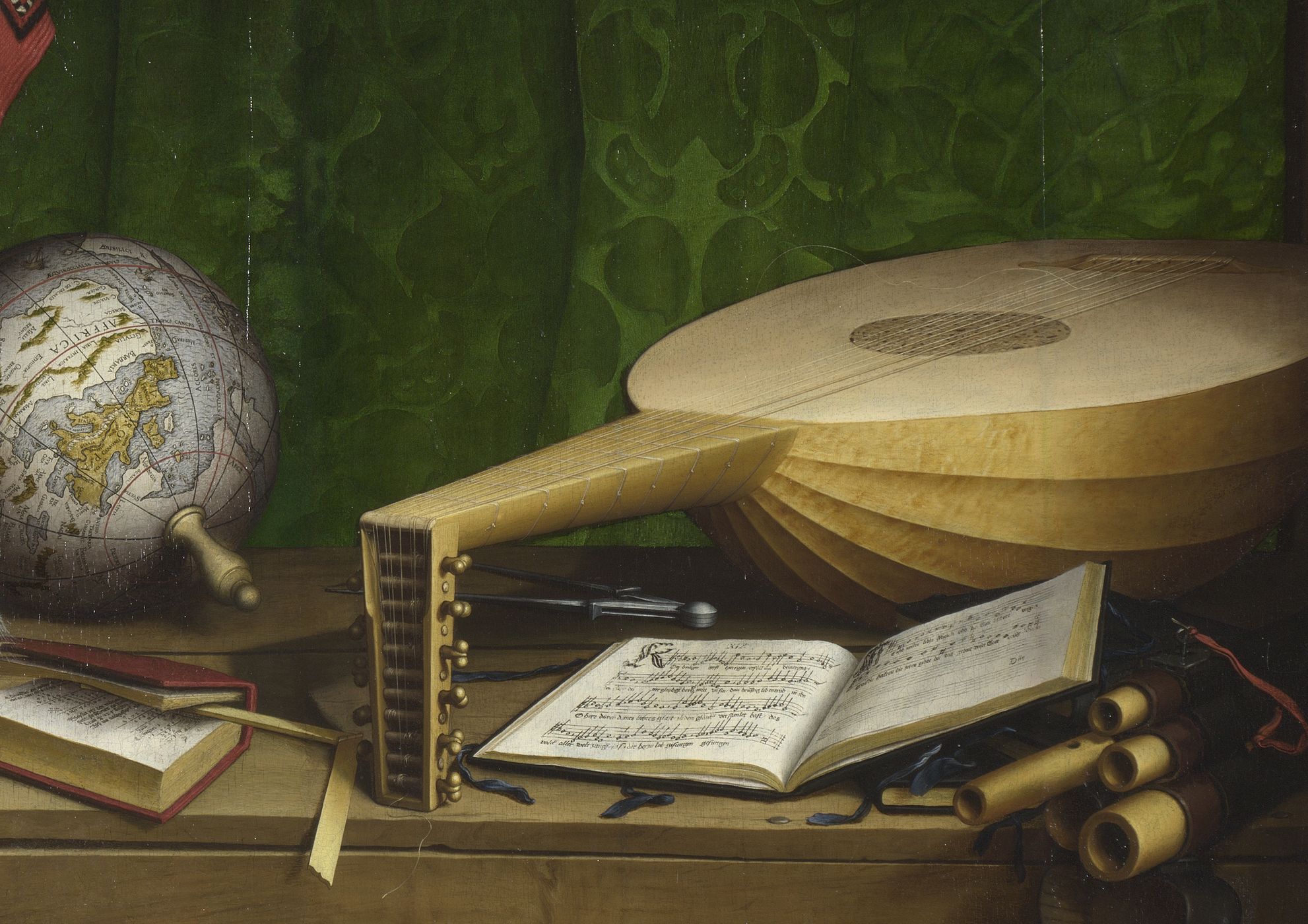

Hans Holbein a coutume d’entourer ses modèles d’objets renvoyant à leur statut social ou à leurs qualités morales et intellectuelles image 4 image 5. Toutefois, la nature morte des Ambassadeurs est d’une ampleur inhabituelle, occupant les deux niveaux d’une table dressée au centre de la composition. Le niveau supérieur détail e montre des instruments renvoyant à l’observation du ciel. Les objets du niveau inférieur détail f évoquent plutôt le monde terrestre : des livres, des instruments de musique et de mathématiques. Ces différents objets renvoient à la partie des arts libéraux dite quadrivium : astronomie, géométrie, arithmétique, musique. Les arts libéraux constituent un cursus d’études idéal pour un seigneur accompli de la Renaissance. Il est donc possible d’interpréter la nature morte comme une célébration de l’humanisme du temps.

Hans Holbein lui-même a côtoyé des lettrés (Érasme, Thomas More), ainsi que l’astronome d’Henry VIII, Nicholas Kratzer, dont le portrait présente des objets scientifiques similaires image 5 et qui put conseiller l’artiste pour la création de son tableau. Néanmoins, l’œuvre évoque aussi les limites de ces connaissances humanistes. L’observation attentive des objets met en avant le thème de la division : les faces du cadran polyédrique indiquent deux heures différentes (neuf heures et demie et dix heures et demie). Une corde du luth est cassée et une flûte manque dans son étui. Le livre de musique est un recueil d’hymnes luthériens. Enfin, le livre d’arithmétique de Petrus Apian est ouvert à une page traitant des divisions. Ces motifs pourraient donc souligner la vanité des connaissances humaines, incapables de mettre fin aux tensions diplomatiques et aux divisions religieuses du temps. Cette vision est proche de celle d’Albrecht Dürer dans sa célèbre gravure Melencolia I image 6, évoquant également les limites du savoir humain.

L’anamorphose

Ce thème de la vanité se révèle dans la longue forme claire qui s’étire au sol au premier plan détail g. Il s’agit en fait d’une anamorphose, ou image déformée, d’un crâne. Cette image devient lisible lorsque l’on se place à droite et légèrement au-dessus du tableau. Le crâne est un motif traditionnel pour évoquer la vanité. Quelques années plus tard, Holbein a donné une version développée de ce thème dans une série de gravures montrant l’omniprésence de la mort dans la société humaineimage 7. La gravure montre deux personnages de part et d’autre d’un crâne, une composition proche de celle des Ambassadeurs. Ce thème est par ailleurs cher à Jean de Dinteville, dont la devise Memento mori (Souviens-toi que tu es mortel) est rappelée par le crâne ornant la broche de son chapeau détail h.

L'Art en Question: Holbein, Les Ambassadeurs, une vidéo de Canal éducatif

Mots-clés

Anne-Charlotte Béon

Permalien : https://panoramadelart.com/analyse/les-ambassadeurs

Publié le 11/04/2025

Ressources

Glossaire

Anamorphose : Image déformée qui ne devient lisible que sous un certain angle ou selon une certaine projection.

Arts libéraux : Disciplines intellectuelles établies depuis l’Antiquité gréco-romaine et regroupées en sept champs de savoir au Moyen-Âge dans l’enseignement universitaire. Les arts libéraux se répartissent alors en deux cycles : le trivium, comprenant la grammaire, la rhétorique et la dialectique, et le quadrivium : arithmétique, géométrie, astronomie et musique.

Crevé (manche de vêtement) : Ouverture ou fente réalisée dans un vêtement pour laisser apparaître la chemise ou une doublure de couleur. Cette mode, typiquement allemande, est d’abord masculine.

Nature morte : Représentation d’objets, de végétaux, de nourriture ou d’animaux sans vie.

Humanisme : Mouvement de la pensée qui se développe au cours de la Renaissance et qui met au cœur de ses valeurs la personne humaine, sa dignité et son épanouissement, accompagné d’un retour aux sources gréco-latines

Ordre de Saint-Michel : Ordre de chevalerie français fondé en 1469 par le roi Louis XI en réponse à la création de l’ordre bourguignon de la Toison d’Or.

Renaissance : Mouvement artistique né au XVe siècle en Italie et qui se diffuse dans le reste de l’Europe au XVIe siècle. Il repose sur la redécouverte, l’étude et la réinterprétation des textes, monuments et objets antiques. À la différence de la pensée médiévale qui donne à Dieu une place centrale, c'est l'homme qui est au cœur de la pensée de la Renaissance.

Vanité : Type d’œuvre favorisant la méditation sur la mort et le caractère éphémère des plaisirs sensuels. Parmi les objets symboliques le plus fréquemment représentés figurent le crâne, le sablier, la flamme …